随着劳动力市场规范化进程的推进,电子化劳动合同逐渐成为企业与劳动者确立权利义务关系的重要载体。作为规范劳资关系的法定文书,劳动合同不仅承载着《劳动合同法》的立法精神,更需要通过条款设计的严谨性和实务操作的合规性,在保护劳动者权益与维护企业合法经营权之间构建平衡支点。本文将从法律基础、条款结构、风险防范等维度,对现行电子版劳动合同范本的规范要素与实践价值展开系统性分析。

一、法律依据与政策演进

我国劳动合同法律体系以《劳动合同法》为核心,通过《劳动法》《社会保险法》等配套法规构建起立体化保护网络。人力资源社会保障部2019年发布的《劳动合同(通用)》示范文本,首次将电子签名、数据电文等数字技术要素纳入法定形式,标志着劳动合同电子化的制度突破。2021年《电子劳动合同订立指引》进一步明确,采用可靠电子签名、可信时间戳等技术手段签订的电子合同具有与纸质合同同等法律效力。

学界对电子劳动合同的效力认定存在双重标准讨论。郑晓珊在《清华法学》指出,劳动合同兼具"公法属性"与"私法属性",电子化转型需在劳动法特殊保护原则与民法契约自由原则间寻求平衡。这种双重属性在范本设计中表现为:一方面保留工资支付、解雇限制等强制性条款,另一方面允许双方通过补充协议约定远程办公、弹性工时等新型用工模式。这种制度设计既响应数字经济发展需求,又坚守劳动基准法的底线保护。

二、条款要素的规范配置

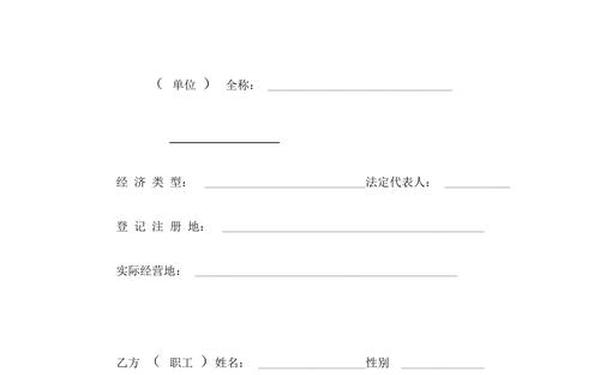

标准电子版劳动合同包含八大核心条款:合同主体信息、合同期限、工作内容、劳动报酬、工作时间、社会保险、劳动保护、合同变更解除。其中薪资条款需明确基本工资、绩效计算方式及支付时间,如某外资企业范本规定"月薪5600元含津贴,次月15日前支付",既符合《工资支付暂行规定》要求,又规避模糊表述引发的争议。工作地点条款则需设置合理调整机制,典型案例显示,企业跨城市搬迁时未与劳动者协商即单方变更工作地点,被法院判定违法解除。

特殊条款设计体现风险防控智慧。保密协议与竞业限制条款需明确补偿标准,某科技公司范本约定"竞业限制期内按月支付离职前12个月平均工资的30%",该比例既符合司法解释上限,又兼顾企业成本控制。试用期条款必须注明考核标准,某制造业合同将"产能达标率90%以上"作为转正条件,量化指标避免主观评价引发的纠纷。这些精细化设计使范本从格式文本升华为风险管理工具。

三、电子化转型的实践挑战

电子签约虽提升缔约效率,但存证环节仍需完善。昆山法院2023年审理的案例显示,某企业电子合同未采用可信时间戳,导致签约时间真实性存疑。这提示合同范本应嵌入《电子签名法》要求的要素:采用经认证的电子认证服务机构、合同哈希值存证、区块链固证等技术保障。同时需在条款中约定数据存储期限,参照《网络安全法》要求设定不少于劳动关系终止后2年的保存期。

新型用工形态对传统范本构成挑战。灵活用工平台出现的"服务合作协议"等非标文本,容易模糊劳动关系认定边界。最高院典型案例强调,应通过"从属性检验"判断实质法律关系。这要求电子合同范本开发者建立动态更新机制,例如将外卖骑手的接单规则、奖惩算法等新型管理要素转化为可司法审查的合同条款,防止平台经济下的权益侵蚀。

四、合规审查的关键节点

合同解除条款的合法性审查至关重要。某电子厂范本中"连续旷工3日可无条件解雇"的条款,因未区分旷工事由的正当性,在仲裁阶段被认定无效。合规做法应参照《劳动合同法》第三十九条,列举"严重违反规章制度"的具体情形,并履行民主程序公示。医疗期解雇条款需嵌入劳动能力鉴定程序,某范本规定"医疗期满后需经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作",这种程序性约束有效降低违法解除风险。

薪酬结构调整需遵循法定程序。绩效工资浮动机制应当满足"双重协商"要求:既要在集体合同中确定调整规则,又要在个体合同中获得劳动者确认。某互联网企业范本采用"基本工资+浮动绩效"结构,同时附《绩效考核办法》作为合同附件,这种分层设计既保障企业用工自主权,又符合《工资集体协商试行办法》的程序要求。

在数字经济与法治建设双重驱动下,电子劳动合同范本正从静态文本向动态管理系统演进。未来研究可深入探讨人工智能合约的合规边界、跨境用工电子合同的法律适用等前沿问题。企业实务中,建议建立合同全生命周期管理系统,将范本维护、签约存证、履行跟踪等环节数字化,最终实现劳动关系管理的合规性、效率性与人文关怀的有机统一。