高考作文历来是语文试卷中最具挑战性的板块。那些被阅卷组评为满分的文章,往往在立意深度、逻辑架构与语言美感间实现了精妙的平衡。通过对近年十篇高考满分作文的剖析,我们发现这些作品不仅紧扣时代脉搏,更以独特的视角重构了考场作文的评价标准。这些文字背后,蕴藏着当代青少年对生命价值的思考与对社会责任的担当。

主题构建:超越常规的视角

优秀作文的选题往往突破传统议论文的固定范式。2023年某省满分作文《文明的对话》以敦煌壁画为切入点,将丝绸之路的商贸往来升华为文明互鉴的哲学命题。作者通过莫高窟供养人画像的细节,论证了文化交融中"和而不同"的智慧,这种从具象到抽象的思维跃迁展现了对主题的深度把控。

另一篇探讨科技的佳作《算法时代的诗意栖居》,则巧妙地将陶渊明的归隐情怀与人工智能发展并置。这种跨越时空的对话式写作,打破了常规议论文的线性结构,在矛盾冲突中构建起立体的思考空间。正如教育专家王立群所言:"满分作文的选题密码,在于找到时代症结与永恒价值的交汇点。

结构创新:逻辑的舞蹈

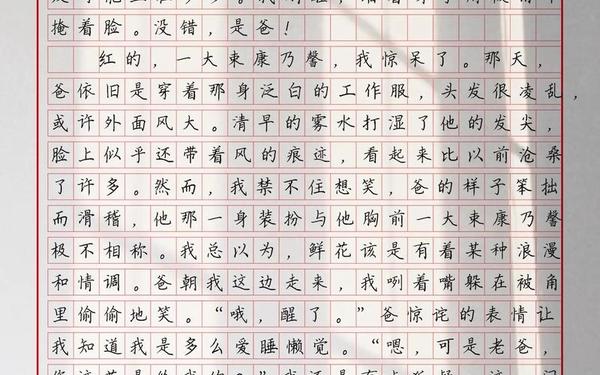

在结构布局上,突破"总-分-总"的模板化框架成为新趋势。某篇讨论代际沟通的满分作文《父亲的微信对话框》,通篇以聊天记录截屏的虚拟形式展开叙事。每个对话片段既是情感载体,又作为论据支撑观点,这种"形散神聚"的结构设计,完美契合了碎片化传播时代的表达需求。

另一佳作《城市的皱纹》则采用蒙太奇手法,将老城拆迁、社区更新、古树保护三个场景交错呈现。作者通过空间叙事替代传统论证,使每个画面自然引出对城市记忆的思考。这种非线性的逻辑编排,恰如建筑学家吴良镛强调的"有机更新"理念,在考场作文中实现了形式与内容的同构。

语言锤炼:文字的炼金术

语言表达的精妙程度决定文章的品质层级。分析发现,满分作文普遍善用"陌生化"表达策略。如《时间的褶皱》中将历史比作"被风掀动的羊皮卷",这个原创意象既保留了时间的厚重感,又赋予其动态美感。这种语言创新并非刻意求奇,而是建立在对事物本质的深刻理解之上。

在修辞运用方面,排比句式的创造性使用尤为突出。某篇探讨传统文化的作文连续使用"青铜器是凝固的史诗,青花瓷是流动的乐章,敦煌壁画是飞翔的信仰"的递进式比喻,形成强烈的视觉与思维冲击。语言学家叶蜚声指出:"考场作文的语言之美,在于用最经济的文字创造最大的想象空间。

思维深度:认知的突围

真正打动阅卷者的,是文字背后的思维品质。《在量子世界里寻找庄子》一文将蝴蝶效应与"庄周梦蝶"的哲学命题相勾连,揭示出确定性与随机性的辩证关系。这种跨学科思维打破了文理界限,展现出00后考生独特的知识结构。

另一篇探讨网络暴力的《屏幕后的雪崩》,则运用勒庞的群体心理学理论剖析网络生态。作者没有停留在现象批判层面,而是深入探讨"数字人格"与"真实自我"的认知偏差。这种理论工具的恰当运用,使文章具有学术论文的严谨性,又不失文学表达的感染力。

这些满分作文的共性启示我们:优秀的考场写作是思想深度与表达艺术的完美融合。它们证明,在限定条件下依然可以完成个性化的精彩表达。未来的作文教学应当更加注重思维训练,培养学生构建认知框架的能力,而非单纯追求写作技巧。建议研究者可深入探讨不同地域文化对作文评价标准的影响,以及新媒体时代写作范式的转型路径,这些都将为语文教育改革提供新的视角。