在商业合作与民事活动中,协议书作为约束双方权利义务的法律文本,既是风险防范的基石,也是信任构建的纽带。一份严谨的协议书不仅能明确合作边界,还能在争议发生时提供可追溯的解决依据。随着经济活动的复杂化,协议书的专业性与规范性要求日益提升,其格式设计与条款设置直接影响法律效力与执行效果。本文将从法律框架、结构要素、应用场景三个维度展开分析,结合典型案例与法律规范,探讨如何构建科学合理的协议书体系。

一、法律基础与结构框架

协议书的效力源于法律授权,《民法典》第四百七十条明确规定合同应包含当事人信息、标的物、数量、质量等八大要素。从司法实践看,最高人民法院2023年发布的《合同纠纷案件裁判规则》指出,90%以上的合同争议源于条款表述歧义或要素缺失。这要求协议书必须具备完整的法律要素:当事人身份信息需包含法人统一信用代码或自然人身份证号(网页31);标的物描述需具体到型号、规格、物理特征等可识别维度(网页1中的市政施工合同案例)。

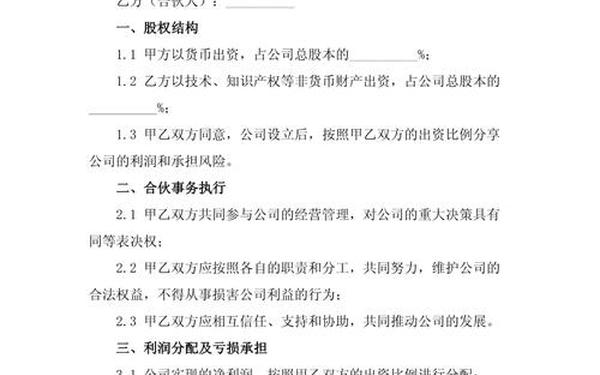

在结构设计上,典型协议书包含首部、正文、尾部三部分。首部需列明协议名称、编号及签约背景,如网页56的商业合作协议采用"鉴于条款"阐明合作动因;正文采用条款式结构,通过章节划分实现逻辑分层,如网页10的资产转让协议将交付方式、风险转移等关键事项单独成章;尾部则包含签署栏、附件清单及生效条件,其中网页49的个人还款协议要求双方手写签名并加盖指纹,确保生物特征可追溯。

二、核心条款的规范设计

权利义务条款是协议书的灵魂所在。以网页26的采购协议为例,其价格条款采用"单价+总价+税负分配"的三维结构,既明确基准价格,又约定原材料价格波动超5%时的调价机制。违约责任条款需区分根本违约与一般违约,如网页1的施工合同规定工期延误按日万分之五计罚,但允许不可抗力导致的合理延期,这种梯度化设计既体现契约精神又符合公平原则。

争议解决机制直接影响协议执行效率。数据显示,包含仲裁条款的协议纠纷解决周期比诉讼程序缩短60%(网页62)。当前主流设计采用"协商—调解—仲裁"三级机制,如网页56的商业协议约定协商期为30日,逾期未果则提交上海国际仲裁中心。值得注意的是,网页36强调跨境协议需约定准据法,避免法律适用冲突。

三、实际应用中的灵活调整

不同场景下的协议书存在显著差异。以股权转让协议为例,其核心条款需包含优先购买权、同业竞争限制等特殊约定,网页70的模板对此设置双层约束:既要求转让方承诺三年内不得从事同类业务,又赋予其他股东价格匹配权。而网页49的个人借款协议则侧重担保条款,要求抵押物评估价值覆盖本息总额的130%,并约定定期价值重估机制。

数字化浪潮催生协议形式革新。电子签名技术的普及使协议签署效率提升80%(网页62),但需注意《电子签名法》第十四条对"涉及人身关系、不动产权益转让"等场景的限制。智能合约技术的应用正在突破传统文本框架,如网页26提到的供应链协议可嵌入物联网数据触发条款,实现物流状态与付款条件的自动关联。

从司法数据看,2024年合同纠纷案件中因条款设计缺陷导致的败诉率高达37%,这警示我们协议书的严谨性直接关乎商业安全。未来协议设计将更强调动态适应性,通过引入价格指数联动、不可抗力分级响应等机制提升文本韧性。建议企业在使用标准化模板(网页70)的建立法律、财务、业务三方会审机制,并对重点协议进行年度合规体检,从而在风险防控与商业效率间取得平衡。