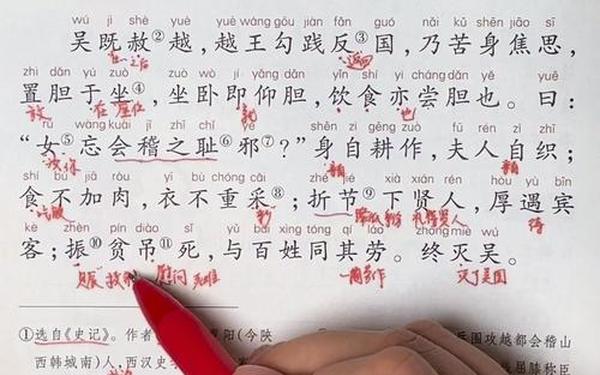

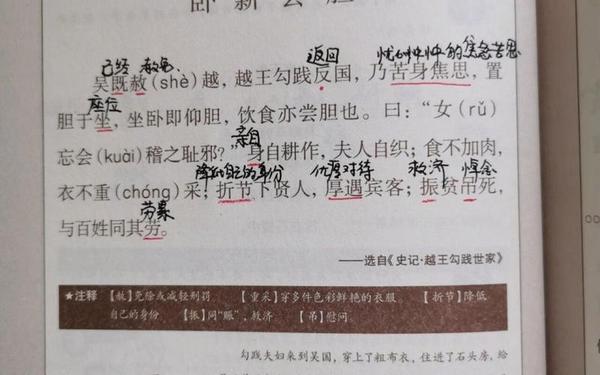

“卧薪尝胆”作为中国历史上最富传奇色彩的励志典故之一,最早见于西汉司马迁的《史记·越王勾践世家》。书中记载,越王勾践在吴国战败后,回国“置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆”,以此铭记耻辱、激励复国之志。“卧薪”一词并未出现在《史记》原文中,而是北宋苏轼在《拟孙权答曹操书》中首次将“卧薪”与“尝胆”并提,后经明末《东周列国志》等文学作品的渲染,形成完整故事。

从文献演变来看,勾践“尝胆”的行为在东汉赵晔的《吴越春秋》中进一步细节化,称其“悬胆于户,出入尝之”,但“卧薪”仍无踪迹。至南宋吕祖谦《左氏传说》中,首次出现“坐薪尝胆”的表述,但对象却是吴王夫差。这一概念的混淆,反映了典故在传播过程中的文学重构。考古证据如清华简《越公其事》的记载显示,勾践归国后主要推行休养生息政策,未见“卧薪尝胆”的具体描述,进一步佐证了该成语的象征性大于史实性。

二、人物行为与精神内核

勾践的“尝胆”行为,本质是一种自我惩罚式的精神修炼。据《史记》记载,他“苦身焦思”,通过肉体与精神的双重磨砺,将亡国之痛转化为复国动力。这种“以苦明志”的方式,与儒家“天将降大任于斯人”的苦难观高度契合,成为后世逆境奋斗的象征。而“卧薪”的加入,则强化了视觉与触觉的隐喻——睡在柴草上不仅象征艰苦环境,更暗示对舒适生活的主动摒弃。明清小说家冯梦龙在《东周列国志》中,将勾践塑造为“累薪而卧,悬胆而尝”的完美英雄形象,赋予典故更强的戏剧张力。

从心理学视角分析,勾践的行为可视为创伤后成长(Post-Traumatic Growth)的典型案例。美国心理学家Richard Tedeschi认为,重大挫折可能激发个体重构人生意义的能力。勾践通过仪式化的“尝胆”行为,将失败转化为自我监督机制,这种“目标导向型忍耐”成为其政治韬略的心理基础。而夫差的失败,则反衬出缺乏危机意识的危害,形成“生于忧患,死于安乐”的对照叙事。

三、文化重构与价值嬗变

“卧薪尝胆”的传播史,本质是集体记忆不断重构的过程。宋代以前,该典故更多作为帝王权谋的注脚;苏轼将其抽象为普遍性精神符号后,逐渐演变为士大夫阶层的道德训诫。至明清商品经济勃兴,商人群体将其解读为“隐忍致胜”的经商哲学,张謇等近代实业家常以勾践自况,强调“十年生聚”的积累智慧。

20世纪以来,典故被赋予新的时代内涵。抗战时期,郭沫若在历史剧《屈原》中借勾践形象鼓舞民族斗志;改革开放后,“深圳精神”等地域发展模式亦以“卧薪尝胆”类比韬光养晦的发展战略。这种适应性诠释,使古老典故持续焕发生命力。值得注意的是,现代管理学将其纳入领导力研究范畴,哈佛商学院案例库认为,勾践的“目标可视化激励法”(胆为视觉符号)与“逆境领导力”,对危机管理具有借鉴价值。

四、史学争议与多维解读

关于典故的真实性,学界存在两派观点。怀疑派以清华简《越公其事》为据,指出勾践归国后主要推行“五政”改革,包括土地制度调整、军功奖励等务实政策,未见自我惩罚式行为。支持派则认为,《吴越春秋》中“目卧则攻之以蓼”的记载,可视为“卧薪”原型——蓼草作为苦味植物,其堆积(蓼薪)既能刺激感官,又符合春秋时期“苦行明志”的文化语境。

文化人类学视角提供了第三种解读:勾践的“尝胆”可能源自越地巫术传统。浙江余姚河姆渡遗址出土的陶器纹饰显示,古越人有“食苦禳灾”的祭祀习俗。将胆(苦味)与薪(火祭)结合,或是勾践对本土信仰的政治化利用,以此凝聚部族认同。这种“神话历史化”的建构路径,在商汤“桑林祷雨”、周文王“羑里演易”等典故中亦有体现。

“卧薪尝胆”从具体历史事件升华为文化符号的过程,折射出中国人对逆境智慧的独特理解。其价值不在于史实细节的真伪,而在于提供了一种“将苦难转化为动力”的认知框架。在当代社会,这种精神既可解读为企业危机中的战略定力(如华为“备胎计划”),也可转化为个人成长中的心理韧性建设。

未来研究可沿三个方向深入:其一,结合神经科学,探讨“痛苦记忆的仪式化强化”对决策行为的影响机制;其二,拓展跨文化比较,如勾践“隐忍”与日本“武士道”、西欧“骑士精神”的差异;其三,挖掘典故在人工智能中的应用价值,如自主系统中“挫折-学习”模型的构建。这些探索将使古老智慧持续照亮现代文明的前路。