自恢复高考以来,语文作文始终是检验学生综合素养的重要载体。其中,“以一段话为题”的作文形式,因其材料精炼、意蕴深远,成为命题者青睐的题型。这类题目往往以一句名言、一则寓言或一段哲理为引,要求考生在有限篇幅内展开深度思辨。从2023年全国甲卷的“时间与技术”之辩,到2021年浙江卷的“得与失”之思,每一段材料都如同一面棱镜,折射出时代的命题与青年的责任。这种题型不仅考验学生的语言表达,更要求其具备对社会现象的洞察力、对传统文化的理解力以及对人生价值的判断力。

命题趋势与核心素养

近年来,高考作文命题呈现出鲜明的价值导向与思维深度。以2023年全国甲卷为例,材料仅用31字——“人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人”,却精准触及科技与人文的永恒矛盾。这种命题风格强调“小切口、大纵深”,通过简短的文字激发考生对宏大主题的个性化解读。教育部考试院指出,此类题目旨在考查学生的“高阶思维品质”,包括辩证分析、逻辑推理与创新思考。

命题材料多与时代精神紧密呼应。例如2021年全国乙卷引用汉代扬雄以射箭喻理想的论述,呼应了“青年理想与家国担当”的时代主题;2023年新课标Ⅱ卷的漫画作文“描红”,则隐喻传统文化在当代的传承与创新。这些题目不仅要求考生理解材料表层含义,更需挖掘其与社会主义核心价值观的深层关联,如“文化自信”“人类命运共同体”等。这一趋势表明,高考作文已从单纯的语言能力测试,升级为价值引领与思维训练的复合载体。

材料类型与主题分布

“以一段话为题”的作文材料可归纳为三大类型:名言哲理型、社会现象型与寓言故事型。

名言哲理型多取材于经典典籍或领袖语录。例如2021年全国乙卷引用扬雄《法言》中的射箭之喻,将修身、立义等传统儒家思想与当代青年的理想追求相结合;2023年上海卷“时间的沉淀与价值”则暗合马克思主义哲学中“实践—认识”的辩证关系。这类题目要求考生具备跨时空对话能力,既能阐释古人智慧,又能赋予其当代意义。

社会现象型材料聚焦现实议题。2020年全国Ⅱ卷以疫情期间国际互助标语为切入点,引导考生思考“人类命运共同体”;2023年天津卷的“纪念日”主题,则从个体记忆延伸至民族精神谱系的构建。此类题目常以“以小见大”的方式,将社会热点转化为价值思辨的载体,考验考生对时政的敏感度与批判性思维。

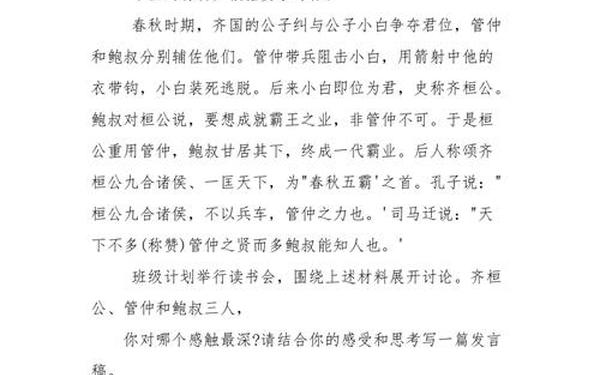

寓言故事型材料多通过隐喻引发思考。如2021年全国新高考Ⅱ卷的“描红”漫画,以书法练习过程象征青年成长;2020年全国Ⅰ卷的管仲故事,通过历史人物抉择探讨“格局与胸襟”。这类题目往往具有多义性,考生需在虚实之间找到平衡点,既不能脱离材料空谈,又需跳出具象升华主题。

写作策略与备考启示

应对此类作文,结构设计是成败关键。清华学霸提出的“九段式”结构值得借鉴:以名言开篇亮明观点,用排比句破题引出分论点,每个分论点单独成段并辅以古今中外事例,最后以升华主题收尾。例如2023年全国甲卷满分范文,开篇引用海德格尔“技术的本质是座架”,随即从“技术解放时间”“技术异化人性”“人与技术的和解”三个层面展开,结尾以《庄子》中“物物而不物于物”点题,形成闭环逻辑。

素材积累需兼顾经典性与时效性。一方面,传统文化典籍如《论语》《史记》中的典故可增强文章底蕴;巴黎奥运会、人工智能等时政热点能体现时代关切。例如2022年浙江卷“浙江精神”的写作中,考生将王阳明“知行合一”思想与马云创业故事并置,既有历史纵深感,又具现实感染力。小众素材如纪录片《大师》中的科学家故事、诺贝尔奖得主演讲等,可有效避免内容同质化。

语言表达应追求精准与灵动并存。全国乙卷阅卷组曾指出,高分作文往往具备“金句意识”——用比喻、对仗等修辞提炼观点。如一篇以“百花齐放”为主题的范文写道:“文明不是独奏,而是交响;不是孤峰,而是群山”,将抽象理念转化为诗意表达。辩证性词汇如“固然……然而……”“与其……不如……”的灵活运用,能展现思维的严密性。

“以一段话为题”的高考作文,本质是一场思想与语言的博弈。它要求青年学子既要做传统文化的解码者,又要做时代命题的破译者。从近年命题趋势看,单纯堆砌辞藻的“美文”已难获青睐,唯有将个体体验、历史智慧与时代精神熔铸一炉,方能写出既有筋骨又有温度的文章。未来,随着ChatGPT等新技术对写作范式的冲击,高考作文或许会更强调“人机协同”中的原创思维与人文关怀。但无论如何演变,其核心使命始终未变:在方寸稿纸间,培育有思想深度、有责任担当的时代新人。