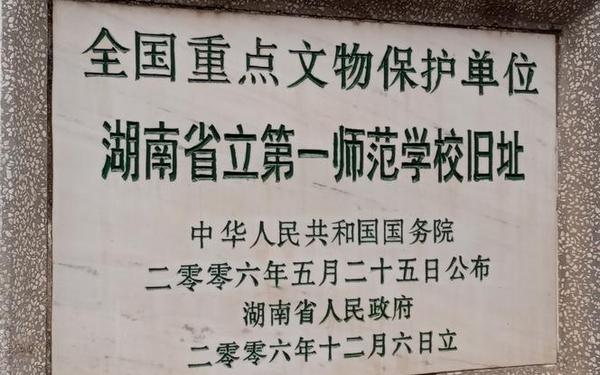

漫步在湖南第一师范旧址的青砖灰瓦间,仿佛触摸到了中国近现代史的脉搏。这座承载着千年书院基因的学府,不仅是青年毛泽东求学八载的摇篮,更是马克思主义中国化早期实践的重要场域。斑驳的课桌上仍能窥见墨痕,庭院里的古井映照着百年前的晨读身影,每一处遗迹都在无声诉说着“实事求是”的治学精神与“心忧天下”的革命情怀。置身于此,历史不再是教科书上的铅字,而是化作可触摸的温度,激荡着当代人对教育本质与家国使命的深度思考。

一、历史传承与文化基因

这座始建于南宋的城南书院,在张栻、朱熹等理学大师的耕耘下,早已将“经世致用”的湖湘文化基因融入血脉。1903年改制为师范教育机构后,更成为近代中国教育转型的缩影。建筑群采用日本青山师范的现代格局,却巧妙保留天井回廊的中式韵味,这种中西合璧的空间语言,隐喻着传统书院向现代教育的嬗变。院内现存的第八班教室,木制课桌表面布满岁月刻痕,1913年毛泽东使用的座位至今保留原貌,阳光透过格窗洒在《讲堂录》复刻件上,见证着青年学子如何将《资治通鉴》的智慧转化为改造社会的实践。

建筑学家杨丹的研究指出,该建筑群的空间叙事极具革命象征:从藏书楼的知识积累到大礼堂的思想碰撞,从自习室的个体沉思到君子亭的群体讨论,形成完整的认知升华链条。这种空间设计暗合徐特立倡导的“知行合一”教育理念,使得每个角落都成为革命火种的培育皿。正如校史研究者艾建玲所言:“第一师范的砖瓦里凝结着从理学心性到革命理想的嬗变密码”。

二、校训精神与革命实践

镌刻于门厅的校训“要做人民的先生,先做人民的学生”,不仅是毛泽东对教育本质的深刻诠释,更蕴含着群众路线的思想萌芽。1917年的暑期游学中,青年毛泽东与萧子升不带分钱徒步五县,通过与佃农、手工业者的深度对话,完成了从书本知识到现实认知的飞跃。在安化县与老秀才的彻夜长谈,让他意识到“真理不在经卷中,而在挑夫肩头的扁担上”。这种躬身向群众学习的态度,为后来《湖南农民运动考察报告》的诞生埋下伏笔。

冷水浴的日常习惯更折射出独特的精神锻造。每天清晨以井水浇身,不仅是体魄的锤炼,更是意志的修行。心理学研究表明,这种自我挑战行为能显著提升逆境应对能力。当毛泽东在1921年组织新民学会时,会员们延续了冷水浴传统,将身体训练与革命意志熔铸为一体。这种将个人修养与社会变革相联结的实践,突破了传统儒家的修身范畴,开创了知识分子与工农结合的新路径。

三、教育理念的现代启示

“文明其精神,野蛮其体魄”的教育主张,在今天更具现实意义。校史馆展出的课程表显示,当年学生每日有两小时军事训练,周末进行野外拉练,这种“文武兼修”的培养模式,塑造了毛泽东的战略思维基础。对比当代教育中普遍存在的“重智轻体”现象,第一师范的实践提示我们:完整的教育应当包含身体力行的维度。

徐特立倡导的“不动笔墨不读书”原则,在毛泽东的《讲堂录》中得到完美体现。笔记中既有对《韩昌黎集》的批注,也有对时政的犀利评论,展现知识内化的创造性过程。教育学家周积明指出,这种强调批判性思维的学习方式,比单纯的知识灌输更能培养社会变革需要的创新型人才。当现代课堂普遍陷入标准化测试的窠臼时,第一师范的手写笔记无声叩问着教育的真谛。

四、红色基因的代际传承

在复原的第八班寝室,毛泽东与蔡和森彻夜辩论的蜡像场景栩栩如生。他们床头摆放的《新青年》与《宣言》译本,揭示着先进思想如何通过青年群体传播。数据显示,该校师生中有46人载入《辞海》,早期58名党员中有20位出自该校。这种群体性觉醒绝非偶然,而是开放包容的学术生态与救亡图存的时代使命共振的结果。

纪念馆采用的全息投影技术,将1918年新民学会成立场景生动再现。当虚拟影像中的青年毛泽东振臂高呼“改造中国与世界”时,参观者可通过交互设备写下自己的理想,这种跨越时空的对话设计,使红色教育摆脱了刻板说教。教育技术专家佘向军认为,沉浸式体验能让青少年在情感共鸣中理解历史选择的必然性。

站在古银杏树下回望,第一师范的启示愈发清晰:教育不仅要传授知识,更要塑造精神;革命不仅是暴力推翻,更是思想启蒙;传统不是沉重的包袱,而是创新的基石。当人工智能时代带来知识获取方式的颠覆,第一师范的手工笔记与冷水浴精神,恰恰提示着人格塑造的不可替代性。建议未来研究可深入探讨该校教育模式对乡村振兴人才培养的借鉴意义,让百年前的革命火种继续照亮新时代的育人之路。