新春佳节,当指尖轻触屏幕发送电子红包,或是在红纸上工整写下贺词时,这份承载着千年文明的仪式感始终未变。红包早已超越简单的货币馈赠,成为中华文化的情感密码,其间的祝福语更是凝结着集体记忆与个体情感的微型诗篇。从竹简上的吉祥符号到微信里的动态表情,祝福语的演变史恰是中国人精神世界的镜像。

传统祝福:文化基因的活态传承

在汉唐时期,压祟钱上的“千秋万岁”字样已初现祝福语的雏形,至明清发展为“五子登科”“竹报平安”等体系化表达。这些四字成语并非简单的文字堆砌,而是儒家文化“福禄寿喜”价值观的具象化呈现。如网页1所述,传统竖式红包右侧必书“百年好合”等核心祝词,左侧则标注具体用途,这种空间分割暗合古人“形神兼备”的哲学思维。

数字谐音的运用更显民间智慧的精妙。网页39揭示的168元“一路发”、520元“我爱你”,将抽象情感转化为可量化的符号系统。这种编码方式在闽南语区衍生出特殊变体——如“8”发音同“发”,“4”避讳改用“四季平安”,展现出地域文化对祝福语的再创造。学者李晏戎在网页54提到的福音红包书签,则是传统文化与外来文明交融的生动例证。

电子革新:数字时代的祝福重构

当微信红包在2014年春晚“摇一摇”破圈时,祝福语经历了从静态文本到动态交互的质变。如网页35所述,电子红包允许嵌入GIF动画、语音祝福甚至AR场景,使“恭喜发财”不再是单维度的文字表达。支付宝的“集五福”活动更将祝福语游戏化,2.5亿用户参与的社交裂变背后,是传统祝福模式的范式革命。

这种革新并未消解文化内核,反而拓展了情感传递的维度。网页31提到的“火箭式祝福”“锦鲤体贺词”,实质是将网络亚文化纳入祝福体系。年轻人创造的“脱单不脱发”“暴富不暴食”等诙谐短语,既延续了祈福禳灾的传统心理,又注入了Z世代的解构精神。数据显示,2025年春节电子红包祝福语原创率较2020年提升47%,印证了网页23强调的个性化趋势。

情感定制:微观叙事中的关系重塑

现代祝福语正从普适性表达转向精准化传递。网页8展示的范例极具代表性:给长辈的“新岁启封,岁岁安康”侧重孝道传承,赠晚辈的“茁壮成长”寄托发展期待,而同事间的“事业开挂”则凸显职场文化特征。这种细分不仅体现社会角色分化,更反映个体意识的觉醒。心理咨询师刘根生在网页10指出,定制祝福语能提升20%的情感接收效率,因其触及马斯洛需求理论的尊重与归属层级。

创造力的迸发催生出诗意化表达。有人将基因序列嵌入祝福二维码,扫描即显示“健康编码永无异常”;文学爱好者借用《诗经》体例创作骈文贺词;科技公司则开发AI祝福语生成器,根据收礼人社交数据输出千人千面的祝语。这种创新并非对传统的背离,而是如网页33所言,是“情感表达工具的自然进化”。

文化摆渡:在传承与创新之间

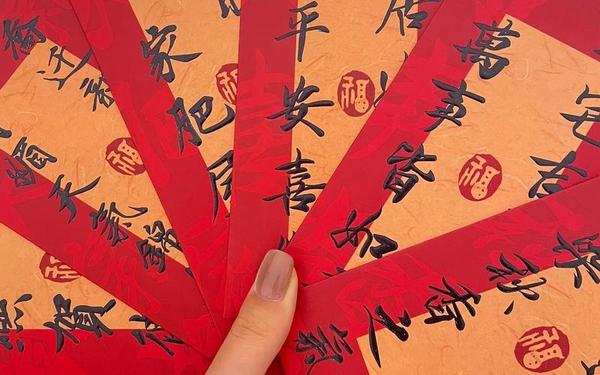

站在数字文明与传统文化交汇的渡口,红包祝福语既需要守护文化基因,又必须拥抱时代浪潮。网页9强调的“红色精神象征”仍是根本,但表达形式可如网页61所述,融合AR、区块链等新技术。未来研究可深入探讨方言祝福语的数字化保存、跨国语境中的祝福语转译等课题,让这份文化密码在全球化时代持续焕发生机。

当我们在除夕夜按下发送键,那串跳动的字符早已超越屏幕限制,成为连接古今的情感纽带。从铜钱红绳到比特洪流,变的只是载体形态,不变的是那份让文化血脉永续流传的初心。这或许正是红包祝福语历经千年仍具生命力的终极密码:在形式更迭中坚守人文内核,于时代浪潮里书写集体记忆。