岁末的爆竹声惊破残冬的沉寂,新旧光阴在子夜钟声里悄然交割。宋代诗人黄庚在《除夕》一诗中,以“爆竹惊残腊,冬春此夕分”的凝练笔触,勾画出时间裂缝中的万象更迭;又以“客思愁檐雨,乡心逐海云”的婉转意象,将个体生命置于天地宇宙的坐标系中。这首仅四十字的五言律诗,恰似一扇雕花木窗,透过它既可窥见唐宋除夕夜的人间烟火,亦能触摸到中国文人心灵深处的永恒叩问。

一、岁时裂变中的生命意识

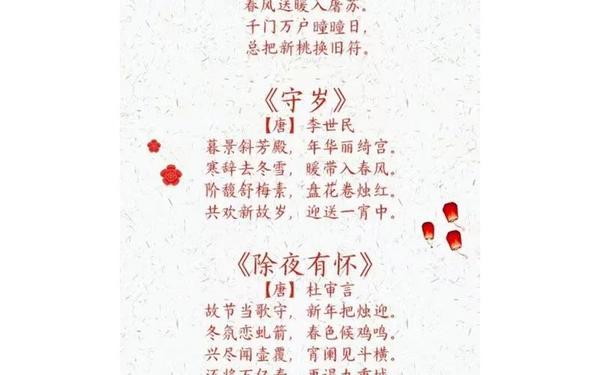

黄庚笔下的“冬春此夕分”,不仅是对自然节律的客观描述,更暗含着中国传统文化对时间的哲学认知。诗人用“惊”字串联爆竹与残腊,使物理时间的切割具有了心理震颤的力度,恰如孟浩然《除夜有怀》中“五更钟漏欲相催”的紧迫感,都在岁末节点放大着人类对光阴流逝的敏感。这种对时间裂变的艺术化处理,在苏轼《守岁》中转化为“欲知垂尽岁,有似赴壑蛇”的惊心动魄,蛇蜕意象与黄庚的爆竹声形成互文,共同构建起中国时间美学的双重维度——既是对自然秩序的顺应,又是对生命有限的抗争。

诗人在“且斟分岁酒”中展现的洒脱,实则是对抗时间焦虑的精神策略。分岁酒作为除夕仪典的重要载体,在赵师侠《鹧鸪天》中化作“宁辞末后饮屠苏”的豁达,在陆游笔下则凝结为“半盏屠苏犹未举”的诗意瞬间。这种通过仪式性饮酒来标记时间节点的行为,暗合人类学家特纳的“阈限理论”——在旧岁与新年之间的过渡阶段,人们通过特定仪式完成身份转换与心理调适。

二、空间位移下的情感张力

“客思愁檐雨”句中的檐雨意象,既是现实场景的白描,更是心理图景的投射。淅沥雨声敲打羁旅者的不眠之夜,这种空间隔离带来的孤独感,与高适“旅馆寒灯独不眠”、戴叔伦“一年将尽夜,万里未归人”形成情感共鸣。诗人将抽象乡愁物化为“逐海云”的动态画面,使不可见的情感获得视觉流动性,这种表现手法在明代袁凯《客中除夕》中演化为“看人儿女大,为客岁年长”的时空并置,共同勾勒出中国古代文人漂泊宿命的精神图谱。

而“阳和在何处”的天问,则将个体的空间焦虑升华为宇宙层面的追寻。东君作为司春之神,在《尚书·尧典》中掌管着“寅宾出日”的仪式,黄庚在此巧妙化用神话意象,使私人化的愁思获得文化原型的支撑。这种将个人命运与自然神力相连的书写方式,在文征明“旧事悲欢灯影里,春风消息酒杯前”中得到延续,烛光与酒杯构成的微观宇宙,同样承载着对生命归宿的终极思考。

三、文化符号的传承嬗变

诗中“懒赋送穷文”的细节,揭示了唐宋之际除夕习俗的演变脉络。送穷作为汉代以降的重要年俗,在韩愈《送穷文》中尚是庄重的仪式,至黄庚笔下却成为“懒赋”的对象,这种态度的转变折射出市民文化兴起对传统仪典的消解。而“爆竹惊残腊”的描写,恰可与《神异经》中“爆竹驱山魈”的传说对照,展现民俗符号从驱邪禳灾到节庆装饰的功能转换。

分岁酒与桃符的意象群,则构成物质文化的精神隐喻。屠苏酒从华佗的药方变为节庆符号,桃符从神荼郁垒的画像演变为文人挥毫的载体,这些物象的嬗变轨迹在陆游“灯前小草写桃符”、朱敦儒“捻底梅花总是愁”等诗句中清晰可辨。人类学家玛丽·道格拉斯的“洁净与危险”理论在此得到印证:年节器物既是划分神圣/世俗的边界,也是文化记忆的储存容器。

四、生命哲思的当代映照

黄庚在时空维度展开的沉思,在赵翼“老夫冒冷披衣起,要听雄鸡第一声”中获得跨越时空的回应。两位诗人不约而同地将生命期待寄托于黎明前的黑暗时刻,这种“向死而生”的勇气,与现代存在主义强调的“生命先行”哲学形成奇妙共振。而“阳和在何处”的追问,在当代诗人原创作品中被解构为“饺子撑破结冰的夜/压岁钱在碗底生了根”的魔幻意象,传统节庆符号在解构与重构中焕发新生。

在全球化与数字化背景下,除夕的文化符号正经历着新的嬗变。微信“变成故乡的孩子”、支付宝“为爱打算”等品牌文案,将古典诗意转化为现代情感货币;而“无人机表演取代爆竹”的城市景观,则引发传统仪式感与科技美学的博弈。这些现象印证着文化学者雷蒙·威廉斯的“情感结构”理论——每个时代的节庆实践都是传统与创新的协商场域。

永恒轮回中的文化基因

从黄庚的“明日问东君”到当代的“异乡碰杯裂痕”,除夕诗始终在时间循环中寻找突破,在空间位移中构筑归属。这种文化基因既体现在物质民俗的代际传递中,更扎根于人类对抗时间虚无的精神抗争里。未来的研究或许可以深入探讨:在虚拟现实技术重塑时空体验的当下,如何通过数字媒介传承除夕诗的文化密码?当“云端守岁”成为新常态,古典诗词中的空间叙事将如何获得新的诠释维度?这些问题,都将成为传统文化现代转型的重要命题。