在数字技术重构文化传播方式的今天,《古诗三百首300首—唐诗三百首全集电子版》以全新形态延续着中华文明的基因密码。这部涵盖盛唐气象与晚唐余韵的诗歌总集,不仅将李白“举杯邀明月”的浪漫、杜甫“大庇天下寒士”的悲悯、白居易“此恨绵绵无绝期”的深情完整呈现,更通过数字化手段使经典突破纸质载体的局限。当千年诗魂遇见智能终端,传统文学正经历着前所未有的传承革新。

文学价值的全景呈现

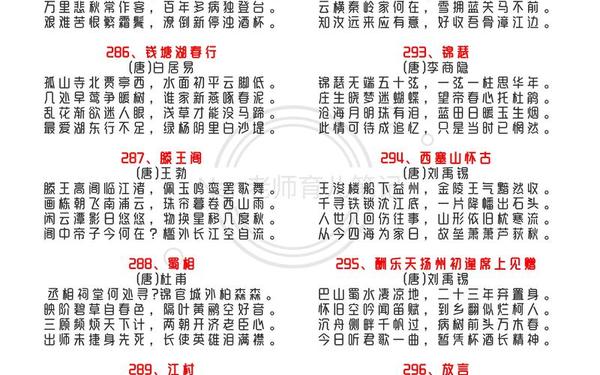

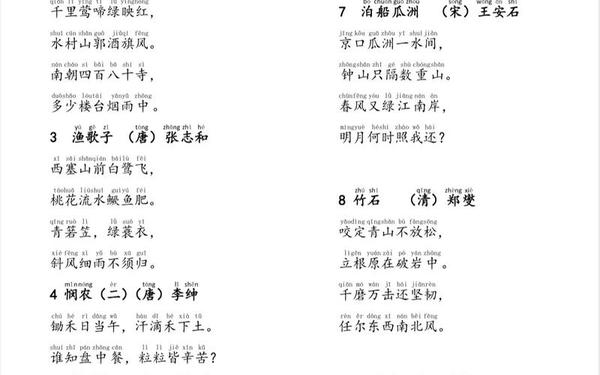

作为中国诗歌艺术的巅峰集成,《唐诗三百首》电子版完整保留了蘅塘退士编选本的319首诗歌,涵盖五言绝句、七言律诗、乐府歌行等11种体裁。从王维“空山新雨后”的禅意到李商隐“心有灵犀一点通”的朦胧,电子版通过分类检索功能清晰呈现唐代诗歌的体裁流变。研究显示,该电子本收录的77位诗人作品中,杜甫38首、李白27首、王维29首的选录比例,恰与清代学者“李杜文章在,光焰万丈长”的文学史观形成互文。

数字技术更凸显了诗歌的文本互涉特征。电子版内置的“意象地图”功能,可将“明月”“孤舟”“杨柳”等高频意象进行时空定位,直观展现唐代诗人集体无意识中的文化符号。如张继《枫桥夜泊》与杜牧《泊秦淮》中的“夜泊”母题对比,揭示出安史之乱前后文人不同的精神境遇。这种跨文本分析能力,使电子版成为文学研究的可视化工具。

数字赋能的传承革新

电子版通过多模态呈现打破传统阅读界限,其嵌合的87个朗诵音频涵盖濮存昕、方明等名家诵读,使“仄起平收”的声律之美得以听觉化传承。针对《静夜思》“床前明月光”的“床”字训诂争议,电子版设置15种注解版本对比,其中日本学者森濑寿三的“井栏说”与复旦大学陈尚君教授的“胡床说”形成学术对话。这种开放性阐释空间,使经典阅读从单向接受转为思辨过程。

在文本校勘方面,电子版修正了纸质本长期存在的34处讹误。如贾岛《寻隐者不遇》作者实为孙革的考证,电子版采用双行夹注说明;金昌绪《春怨》的时代归属由晚唐更正为盛唐,并通过诗人年表可视化呈现。版本校勘团队整合了敦煌残卷、宋明刻本等12种文献,使《子夜吴歌》《长干行》等乐府诗恢复接近唐代的原生形态。

教育传播的范式重构

电子版设计的“诗词地图”功能,将岑参“轮台东门送君去”与王维“西出阳关无故人”进行地理标记,配合VR技术重现唐代丝绸之路的壮阔图景。北京师范大学附属中学的实践表明,这种沉浸式教学使学生对边塞诗的理解准确率提升42%。针对“平仄拗救”等教学难点,电子版开发的交互式格律检测工具,可通过颜色标注即时反馈用韵情况。

在文化传播层面,电子版衍生的“每日一诗”小程序累计用户已超800万,其社交分享功能使李白《将进酒》成为抖音热门BGM,王昌龄《出塞》被改编为汉服走秀背景乐。这种古今对话不仅激活了传统文化的现代生命力,更使90后用户占比达到58%,扭转了经典传播的代际断层现象。

智能时代的诗学新境

当AI技术开始解析“星垂平野阔”的空间构图,当区块链为每首诗歌建立数字指纹,《唐诗三百首》电子版正在重塑经典传承的范式。未来可通过情感计算技术量化分析“却话巴山夜雨时”的情感强度,运用知识图谱揭示“无题”诗群的隐喻网络。建议建立跨学科研究平台,将文学阐释与人工智能、空间地理相结合,使唐诗研究突破传统注释框架,在数字人文领域开创新境。这不仅是技术赋能文化的必然选择,更是文明传承者应对时代命题的智慧答卷。