中华文明绵延千年,古诗词是其中璀璨的明珠。从《咏鹅》的童趣到《静夜思》的乡愁,从《悯农》的质朴到《登鹳雀楼》的壮阔,这些经典作品不仅是语言艺术的典范,更是民族文化基因的载体。近年来,“古诗大全100首”“小学生必背70首”等选本成为基础教育的重要资源,其编排既体现了对传统文化的传承,也契合儿童认知发展规律。这些选本通过精心的筛选与注释,为小学生打开了一扇通往古典文学的大门。

一、教育价值:语言与审美的双重启蒙

古诗对儿童语言能力的培养具有不可替代的作用。以《咏鹅》为例,“曲项向天歌”的拟人化表达,帮助儿童在形象思维中理解抽象词汇;《春晓》中“处处闻啼鸟”的叠字运用,则潜移默化地强化了语音韵律感。研究表明,古诗的平仄对仗和意象组合,能够促进儿童语言敏感度的形成。

在审美教育层面,古诗通过画面构建与情感传递塑造儿童的审美意识。如《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺”的夸张手法,激发学生对自然壮美的想象;《江雪》中“独钓寒江雪”的孤寂意境,则引导孩子体会静谧之美。这种审美体验不仅停留在感官层面,更通过文化符号的积累,培养深层次的文化认同。

二、选本特点:经典性与科学性的平衡

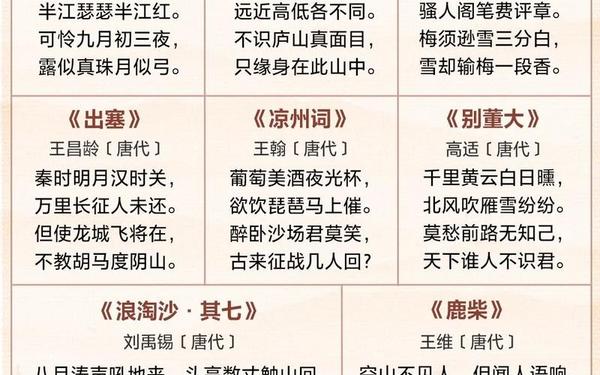

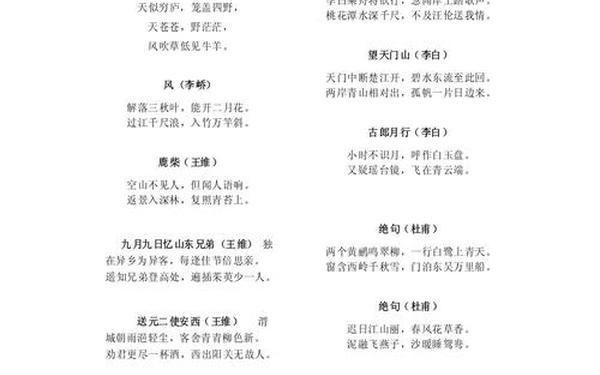

现行主流选本的编纂体现出三大特征:首先是经典性,70首必背古诗覆盖唐代七成以上经典作品,兼顾李白、杜甫等大家名篇与《江南》《敕勒歌》等乐府民歌,形成完整的诗歌史脉络。其次是适龄性,《小学生必背70首》中83%的作品字数控制在40字以内,符合儿童记忆规律;《登鹳雀楼》《悯农》等作品的生活化主题,更易引发情感共鸣。

注释系统的科学性也是重要特点。以《古诗大全300首》为例,其采用“原文+译文+注释+赏析”的四维结构,特别标注多音字与生僻字读音。如《鹿柴》中“返景入深林”的“景”字注音为“yǐng”,避免误读;《敕勒歌》的“穹庐”释义为蒙古包,建立古今生活的联系。

三、教学方法:体验与创新的融合

现代古诗教学强调“三维体验模式”。第一维度是情境还原,如学习《泊船瓜洲》时,教师通过地图标注京口、瓜洲、钟山的地理位置,用简笔画呈现“一水间”与“数重山”的空间关系,将抽象乡愁转化为可视路径。第二维度是跨媒介联动,《望天门山》教学中配合水墨动画演示,使“孤帆日边来”的意境具象化;《早发白帝城》则可配乐吟诵,感受“轻舟已过万重山”的节奏韵律。

创新教学法还包括项目式学习。某校开展“古诗中的二十四节气”主题活动,学生通过《小池》(夏至)、《山行》(秋分)等作品制作节气手册,既理解物候特征,又领悟“天人合一”的哲学思想。这种实践将古诗学习从记忆层面提升至文化探究。

四、文化传承:历史与当下的对话

古诗作为文化密码,承载着中华民族的精神内核。《九月九日忆山东兄弟》中的家族,《出塞》中的家国情怀,都在儿童心中播下价值观的种子。研究显示,接触此类作品的学生在同理心、责任感等维度得分显著高于对照组。更具深意的是,《悯农》系列的教学常与劳动教育结合,学生在背诵“粒粒皆辛苦”的同时参与稻谷种植,实现知行合一的文化传承。

这种传承不是简单的复古,而是创造性转化。深圳某小学将《静夜思》改编为双语音乐剧,用现代舞演绎“举头望明月”;成都学校开发AR古诗卡片,扫描《咏柳》即可呈现3D柳枝摇曳效果。这些创新让传统文化焕发新活力,证明古诗教育能够跨越时空与当代儿童对话。

五、未来展望:挑战与突破并存

当前古诗教育仍面临三大挑战:其一,35%的教师存在“重背诵轻理解”倾向,导致学生机械记忆;其二,城乡资源差异使得多媒体教学法普及率不足;其三,学术研究与教学实践存在断层,如《历代唐诗选本整理与研究》等成果未能有效转化。对此,建议构建“三位一体”改进路径:开发智能吟诵评测系统,通过声纹分析指导情感表达;建立古诗教学资源共享平台,缩小城乡差距;加强师范院校的诗歌素养培训,提升教师文本解读能力。

从更宏观的视角看,古诗教育不应局限于语文课堂。数学课上解析《赠汪伦》的送别时间与舟行速度,科学课探讨《暮江吟》的“半江瑟瑟”光学原理,美术课临摹《惠崇春江晚景》的构图——这种跨学科融合既能提升学习兴趣,也能深化文化理解。

古诗教育犹如一条穿越时空的文化纽带,将童稚心灵与千年文明相连。从必背70首到大全300首,这些精选作品不仅是语言训练的素材,更是民族精神培育的沃土。面对新时代的教育需求,我们既要守护“熟读唐诗三百首”的传统智慧,也要探索“AI古诗导师”等创新路径,让古典文学在数字时代绽放新光彩。正如叶燮在《原诗》中所言:“诗之基,其人之胸襟是也。”当每个孩子都能在诗中找到情感共鸣与文化自信,便真正实现了古诗教育的终极价值。