《史记·管晏列传》作为司马迁笔下春秋时期齐国两位名相管仲与晏婴的合传,不仅是研究先秦政治思想的重要史料,更因其精炼的叙事与深刻的人格刻画,成为中学语文教材中文言文教学的经典篇目。该文通过管、晏二人的生平轶事,展现了司马迁对“贤臣”标准的独特理解,其历史价值与文学价值在语文教育中具有不可替代的地位。本文将从文本定位、思想内涵、文学价值及教学实践四个维度展开分析,探讨其在中学语文课程中的教学意义。

一、文本定位:教材中的经典选篇

《管晏列传》常见于高中语文选修教材或文言文专题模块,通常作为高二年级“史传文学”单元的核心篇目。例如人教版高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》将其纳入“散而不乱,气脉中贯”主题,旨在通过管仲“分财多自与”却得鲍叔理解的细节,引导学生理解司马迁“不虚美,不隐恶”的史传笔法。

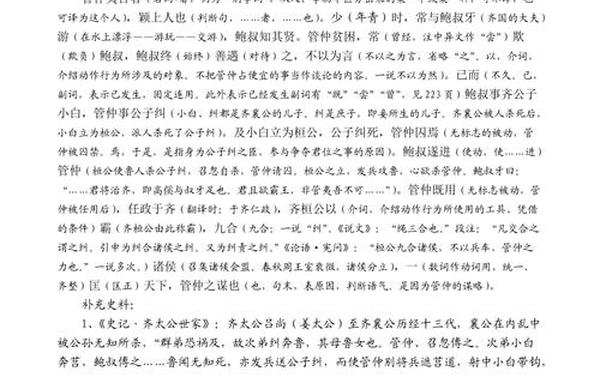

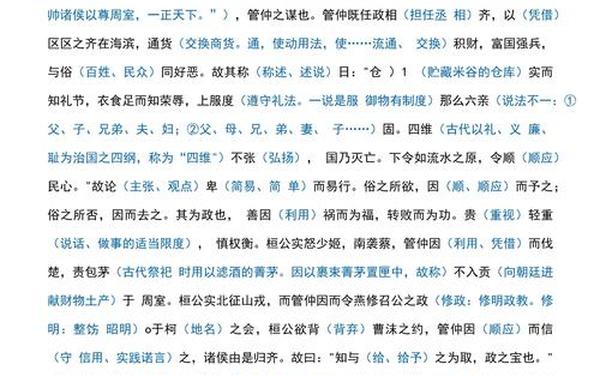

从教学功能看,该文承担着多重目标:其一,作为文言文语法范本,文中“三仕三见逐于君”“九合诸侯”等句式浓缩了宾语前置、数词活用等语法现象;其二,作为人物评析载体,学生需通过管仲“因祸为福”的执政智慧与晏婴“食不重肉”的节俭品格,探究司马迁对“贤臣”标准的重构;其三,作为文化传承媒介,文中“仓廪实而知礼节”的经济思想与“进思尽忠,退思补过”的士人精神,成为理解中华政治的切入点。

二、思想内核:贤臣品格的二元辩证

司马迁通过管、晏的对比,构建了互补性的贤臣范式。管仲代表“事功型”政治家,其“通货积财”的经济改革与“转败为功”的外交策略,彰显了务实进取的入世精神。而晏婴则以“危言危行”的谏臣形象,践行着“国有道即顺命,无道即衡命”的柔性智慧,这种“以退为进”的处世哲学,在网页23的分析中被解读为“刚健与柔韧的平衡”。

二者的差异更体现在司马迁的价值评判中。管仲虽助齐桓公称霸,却被孔子“小之”,因其未能“勉之至王”;晏婴虽位极人臣,却因“伏尸哭君”的礼仪坚守,被赞为“见义不为无勇”。这种对“王道”与“霸道”、“事功”与“德性”的辩证思考,在网页76的评析中被概括为“司马迁借古讽今的政治寄托”。

三、文学特质:轶事书写的史传美学

《管晏列传》的文学性集中体现在“以小事传神”的叙事策略上。司马迁刻意略去《管子》《晏子春秋》已载的政绩,转而聚焦“鲍叔让贤”“越石父绝交”等轶事。如管仲自述“吾尝三战三走”时,借鲍叔“知我有老母也”的细节,以私人对话解构宏大历史叙事,这种手法在网页28的课件中被定义为“人性化历史书写”。

文本结构亦暗含美学设计。管仲部分以纵向时间轴展开,突出个人命运与时代变迁的交织;晏婴部分则采用横截面叙事,通过“赎贤”“荐御”等片段拼贴,形成“点—面”呼应的复调结构。这种差异在网页81的解读中被归结为司马迁对管仲“事功脉络”与晏婴“道德象征”的不同侧重。

四、教学实践:文言与文化的双重挑战

在教学实践中,该文面临文言障碍与文化隔阂的双重难题。一方面,文中“三归反坫”“缧绁”等典章制度词汇,需要结合网页7的注释拓展周代礼制知识;学生易将管仲“多自与”误解为贪婪,而忽视鲍叔“知我贫也”背后的春秋义利观,这要求教师引入网页44所述的“管鲍之交”文化母题,揭示古代人际关系中的“知遇”。

教学创新可借鉴网页23提出的“现实观照法”。例如对比管仲“与俗同好恶”的执政理念与现代民生政策,或讨论晏婴“荐御者”故事中的基层人才选拔智慧。这种古今对话不仅能深化文本理解,更能实现传统文化资源的现代转化。

《管晏列传》在中学语文教材中的经典地位,源于其多维度的教学价值:它既是文言知识的载体,也是历史思维的训练场,更是传统文化精神的传递纽带。未来研究可进一步探讨不同版本教材的选编差异,例如沪教版对“管仲奢靡”段落的删节所反映的价值导向;亦可拓展比较教学,将管晏组合与《廉颇蔺相如列传》的将相模式对照,揭示司马迁笔下贤臣叙事的多元形态。通过深度开掘该文的教学潜力,我们有望在文言文课堂中实现“文字—文章—文化”的立体化传承。