以下是关于“各具特色的民居”及“走近传统民居”教学设计的整合方案,结合了多篇优质教案的核心内容,分为教学目标、教学重难点、教学过程、评价与拓展等模块,注重文化理解与实践结合:

一、教学目标

1. 知识与技能

了解客家土楼、傣家竹楼、北京四合院等民居的独特造型、材料及文化内涵。

掌握列数字、打比方、举例子等说明方法,分析民居特点与自然环境、人文传统的关系。

通过绘画、泥塑等形式表现家乡民居的特色。

2. 过程与方法

通过对比分析(如北京四合院与福建土楼),探究地理环境、气候条件对建筑的影响。

开展小组合作,完成民居特征表格整理,培养信息归纳能力。

3. 情感态度与价值观

感悟传统民居中“天人合一”的智慧,增强民族文化认同感。

关注民居保护,渗透《中华人民共和国文物保护法》相关知识。

二、教学重难点

重点:分析民居的造型特色(如土楼的防御性、四合院的私密性)及其与地理、文化的联系。

难点:理解民居中“功能与形式统一”的设计智慧,并迁移到现代建筑思考。

三、教学过程设计

1. 情境导入,激发兴趣

活动:展示各地民居图片(如蒙古包、土楼、四合院),提问:“这些房子为什么形态各异?”引导学生思考环境与建筑的关系。

跨学科链接:结合地理知识,分析不同地区的气候、地形特点。

2. 文本研读,探究特色

任务一:客家民居与傣家竹楼对比

学生分小组研读课文,填写表格对比建筑成因、材料、结构及文化特征。

关键句分析:

“土楼围成圆形按八卦布局排列”——理解传统文化象征(如吉祥、防御)。

“多起竹楼,傍水而居”——分析傣族竹楼防潮、通风的实用性。

任务二:说明方法探究

找出文中列数字、打比方的例句(如“墙厚1米,高15米以上”“如橘瓣状排列”),讨论其表达效果。

3. 艺术实践,创意表达

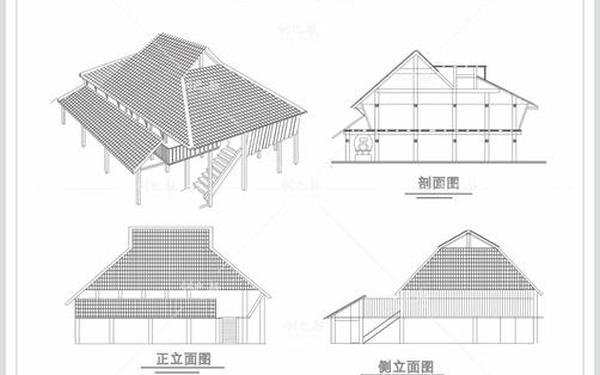

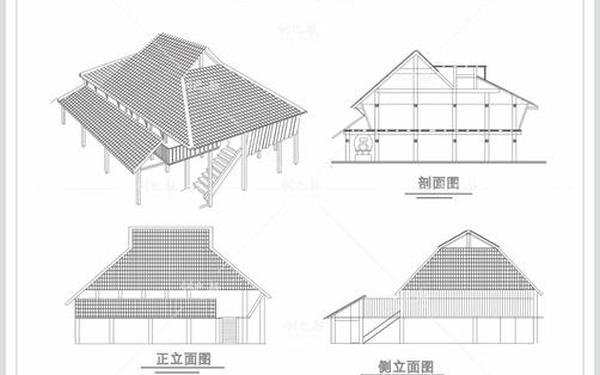

活动一:绘制民居结构图

选择一种民居,绘制平面图并标注特色细节(如土楼的夯土墙、四合院的影壁)。

活动二:泥塑制作

用泥板、泥条等技法表现家乡老房子的造型特点,注重材料与结构的还原。

4. 文化拓展,思辨传承

讨论:

传统民居的智慧对现代建筑有何启示?(如绿色建筑、社区规划)。

如何平衡民居保护与现代化发展?引入法律知识:文物保护的重要性。

四、评价与作业

1. 课堂评价:

小组汇报民居对比表格,师生共同点评信息完整性与分析深度。

展示泥塑作品,学生互评造型准确性与创意表达。

2. 课后作业:

基础:撰写短文介绍一种民居,运用至少两种说明方法。

拓展:调研家乡传统民居,设计“未来民居改造方案”,融入传统元素与现代需求。

五、板书设计

各具特色的民居

1. 客家土楼:圆形防御·聚族而居

2. 傣家竹楼:傍水而建·通风防潮

3. 北京四合院:方正布局·礼制文化

智慧核心:因地制宜·天人合一

六、教学资源

多媒体:民居纪录片片段(如福建土楼建造过程)。

实物:传统建筑模型、泥塑工具、地方民居摄影集。

通过此设计,学生不仅能掌握民居知识,还能通过实践深化文化理解,培养批判性思维与创新能力。