《后出师表》原文

(节选自《默记》,据传为诸葛亮作于蜀汉建兴六年/228年)

> 先帝深虑汉、贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也。以先帝之明,量臣之才,固知臣伐贼,才弱敌强也。然不伐贼,王业亦亡。惟坐而待亡,孰与伐之?是故托臣而弗疑也。

> 臣受命之日,寝不安席,食不甘味。思惟北征,宜先入南。故五月渡泸,深入不毛,并日而食;臣非不自惜也,顾王业不可得偏安于蜀都,故冒危难,以奉先帝之遗意也,而议者谓为非计。今贼适疲于西,又务于东,兵法乘劳,此进趋之时也。谨陈其事如左:

> 高帝明并日月,谋臣渊深,然涉险被创,危然后安。今陛下未及高帝,谋臣不如良、平,而欲以长策取胜,坐定天下,此臣之未解一也。

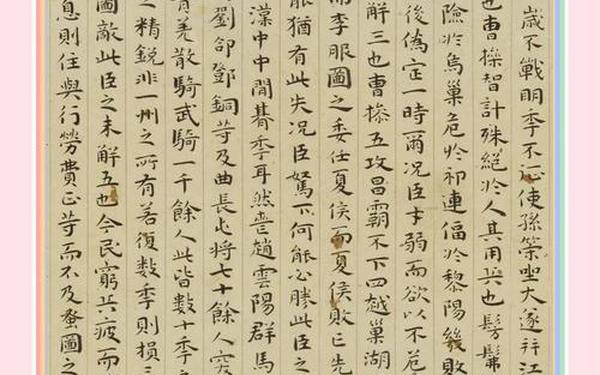

> 刘繇、王朗各据州郡,论安言计,动引圣人,群疑满腹,众难塞胸,今岁不战,明年不征,使孙策坐大,遂并江东,此臣之未解二也。

> 曹操智计,殊绝于人,其用兵也,仿佛孙、吴,然困于南阳,险于乌巢,危于祁连,逼于黎阳,几败北山,殆死潼关,然后伪定一时耳。况臣才弱,而欲以不危而定之,此臣之未解三也。

> 曹操五攻昌霸不下,四越巢湖不成,任用李服而李服图之,委任夏侯而夏侯败亡,先帝每称操为能,犹有此失,况臣驽下,何能必胜?此臣之未解四也。

> 自臣到汉中,中间期年耳,然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人,突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐,非一州之所有;若复数年,则损三分之二也,当何以图敌?此臣之未解五也。

> 今民穷兵疲,而事不可息;事不可息,则住与行劳费正等。而不及今图之,欲以一州之地,与贼持久,此臣之未解六也。

> 夫难平者,事也。昔先帝败军于楚,当曹操拊手,谓天下已定。然后先帝东连吴越,西取巴蜀,举兵北征,夏侯授首,此操之失计,而汉事将成也。然后吴更违盟,关羽毁败,秭归蹉跌,曹丕称帝。凡事如是,难可逆见。臣鞠躬尽瘁,死而后已。至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。

> (来源:网页1、网页7、网页9)

《后出师表》翻译

第一部分

先帝深知汉室与曹贼势不两立,帝王基业不可偏安蜀地,故托付我讨伐逆贼。以先帝之明察,早知我才能薄弱而敌强,但若不伐贼,王业必亡。与其坐以待毙,不如主动出击,因此将重任托付于我,毫无疑虑。

我受命之日,寝食难安。欲北伐必先平定南方,故五月渡泸水,深入不毛之地,两日一餐;我并非不惜身,但若偏安蜀地,王业终将覆灭。如今曹魏西线疲于边县叛乱,东线忙于应对孙吴,正是用兵良机!

(对应原文第一、二段,翻译参考网页1、网页7)

第二部分(六条未解之论)

1. 高祖刘邦智谋超群,仍历经艰险方定天下。陛下与谋臣不及高祖与张良、陈平,却欲以保守战略取胜,此臣不解其一。

2. 刘繇、王朗空谈圣贤,错失战机,坐视孙策壮大吞并江东,此臣不解其二。

3. 曹操智计过人,仍多次险败,臣才弱于曹操,何以轻易定天下?此臣不解其三。

4. 曹操五次攻昌霸不下,四次越巢湖不成,任用李服、夏侯渊反遭其害。先帝称曹操能,尚如此,臣更无必胜把握,此不解其四。

5. 自北伐以来,折损赵云等七十余将,精锐损失惨重,若再拖延,兵力将损三分之二,何以抗敌?此不解其五。

6. 百姓疲敝,战事不息,拖延只会耗尽国力。以一州抗敌,终难持久,此不解其六。

(对应原文第三至八段,翻译整合自网页1、网页9、网页14)

结尾

世事难料:先帝败于当阳,曹操以为天下已定,然先帝联吴取蜀,终令曹操失算。后吴背盟、关羽败亡、秭归失利、曹丕篡汉,皆非人谋可测。臣唯有竭尽全力,死而后已,成败非臣所能预见!

(对应原文末段,翻译参考网页7、网页14)

背景与争议

1. 创作背景:据《默记》记载,此文作于诸葛亮首次北伐失利后(228年),旨在说服刘禅支持二次北伐,强调主动出击的必要性。

2. 真伪争议:

3. 名句影响:“鞠躬尽瘁,死而后已”成为忠贞精神的象征。

注释补充

如需《前出师表》对照或进一步解析,可参考相关史料及注释。