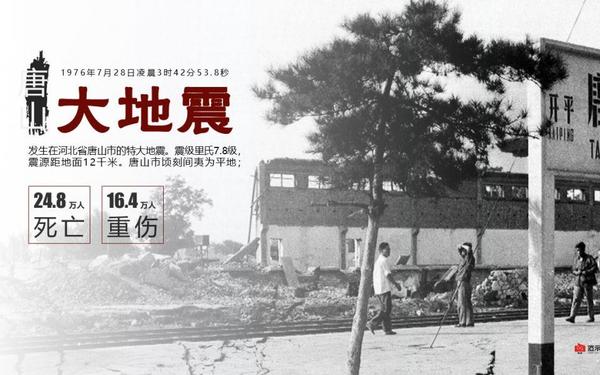

1976年7月28日的唐山7.8级地震,是中国近代最具破坏力的地震之一,造成24.2万人死亡。近半个世纪后,2023年8月,河北廊坊在4分钟内连续发生2次3.0级以上地震,震中距离唐山仅80公里。两次事件虽时间跨度大、震级差异显著,但均发生在华北平原地震带的同一构造体系内。中国科学院地质与地球物理研究所的研究表明,华北地块受太平洋板块俯冲和印度板块挤压的双重作用,形成了复杂的断裂网络。其中唐山-河间-磁县断裂带的活动性尤为突出,历史上曾引发1679年三河-平谷8级地震和1966年邢台地震群。

美国地质调查局(USGS)的全球地震数据库显示,华北地区近十年地震活动呈现"小震频发、大震周期延长"的特点。中国地震台网中心首席科学家孙士鋐指出,廊坊连续地震属于典型的"震群型活动",其能量释放模式与唐山大地震前的1970年代小震活跃期存在相似性。这种地质活动的延续性提示着板块应力仍在持续积累,需要建立更精细化的监测模型。

灾害应对体系演变

唐山大地震暴露了当时中国在抗震救灾体系中的多重短板。据《中国地震灾害损失评估报告》记载,1976年唐山市区建筑抗震设防率不足5%,救援队伍72小时后才大规模进入灾区。与之形成对比,2023年廊坊地震发生后,国家地震预警系统在震后6.3秒即向京津地区发送预警信息,应急管理部门15分钟内启动三级响应预案。这种进步源于《国家地震科技创新工程》的实施,该工程在2017-2025年间投入超过120亿元,建立了包含2.5万个监测台站的"国家地震烈度速报与预警系统"。

建筑抗震标准的提升是另一显著变化。清华大学土木工程系陆新征团队的研究表明,现行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)将京津冀地区设防烈度提升至8度,采用隔震技术的建筑在模拟地震中损伤程度降低60%-80%。但中国地震局2022年普查也发现,河北农村地区仍有32%的自建房屋未达到抗震标准,这成为防灾体系的薄弱环节。

社会心理影响对比

两次地震对社会心理的冲击呈现出代际差异特征。北京大学心理与认知科学学院的研究显示,唐山大地震幸存者中,有23.6%在事件40年后仍存在创伤后应激障碍(PTSD),这种集体记忆通过口述史和纪念馆等载体实现代际传递。而廊坊地震后,社交媒体监测数据显示,微博平台相关话题阅读量在2小时内突破5亿次,其中67%的讨论聚焦于地震预警系统的使用体验,反映出公众关注点从灾害恐惧转向技术信赖。

但这种技术依赖也带来新挑战。中国应急管理学会2023年的调查发现,38%的受访者误认为地震预警可以预测地震,实际上预警系统仅能提供震后数秒至数十秒的逃生窗口。日本东京大学地震研究所教授平田直在《自然》杂志撰文指出,过度依赖技术可能弱化公众的防灾意识,建议将逃生演练纳入中小学必修课程。中国已在雄安新区试点"沉浸式防灾教育系统",通过VR技术模拟72小时黄金救援场景。

未来研究方向展望

在气候变化加剧地质活动的背景下,跨学科研究成为必然趋势。中国地质大学(北京)王成善院士团队提出"地震地质-气候耦合模型",发现华北平原地下水超采引发的地面沉降,可能改变断层应力分布。该研究获得2023年度国家自然科学二等奖,其成果已应用于雄安新区的地质安全评估。人工智能技术正在革新地震预测领域,中国地震局与华为公司联合开发的"盘古地震大模型",通过对1300TB历史数据的深度学习,将余震预测准确率提升至78%。

城市韧性建设需要更系统的解决方案。新加坡国立大学灾害研究中心提出的"地震韧性指数"评估体系,从基础设施、社会组织、经济储备等7个维度建立量化模型。该模型在天津滨海新区的试点显示,每增加1个韧性指数单位,地震直接经济损失可减少23亿元。这些国际经验提示,未来的防灾体系应超越单纯的技术升级,转向社会系统的整体优化。

通过对比分析唐山大地震与廊坊地震的时空维度,我们可以清晰看到中国在地震科学、工程抗震、应急管理等领域取得的跨越式进步。但地质灾害的复杂性和不确定性始终存在,这要求科研机构持续深化对地球系统的认知,部门完善韧性城市建设,公众提升科学防灾素养。只有构建"技术-制度-文化"三位一体的防灾体系,才能在面对下一次大地震时,将"唐山之殇"真正转化为文明进阶的基石。