金秋时节,丹桂飘香,当《七律·祖国颂》中"衣丰物美开新貌,水秀山青醉画栏"的诗句回响在神州大地,当"国泰民安,繁荣昌盛"的八字祝语跃动于大街小巷,这不仅是对节日的庆贺,更是中华儿女对文明血脉的深情凝视。从唐宋诗词的格律传承到新时代的语体创新,从青铜器上的铭文祝祷到数字时代的文化传播,文字始终是民族精神的载体。这种跨越时空的对话,既延续着"诗言志"的文化基因,又彰显着"文以载道"的时代价值。

历史传承中的文明密码

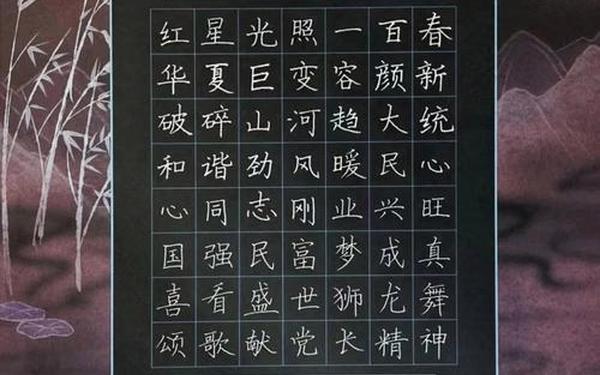

七言绝句的平仄韵律里沉淀着中华文明的基因图谱。杜甫"即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳"的疾书,范仲淹"先天下之忧而忧"的咏叹,都在平仄对仗间建构起民族的精神坐标。现代创作中"丹心铸就华夏梦,祖国繁荣万世长"等诗句,既延续了古典诗词的意象系统,又将高铁、航天等新时代符号纳入诗学表达,形成传统与现代的有机对话。

八字祝语则浓缩着汉字文化的精髓。从甲骨文"受命于天"的占卜铭文,到青铜器"子子孙孙永宝用"的吉语传统,再到当代"盛世华章,日月同辉"的节庆贺词,八字结构恰如文化基因的双螺旋,在对称平衡中达成意义的完满。这种语言形式既符合汉字单音节的特性,又暗合《周易》"八卦定吉凶"的哲学思维,成为民族文化记忆的特殊载体。

文学形式与审美特质

七言绝句的四联结构犹如微型剧场:"举国上下同欢乐"起兴,"共庆祖国富强盛"点题;中间两联或铺陈"江山如画国色天",或转折"风雨兼程护疆土";尾联"祖国山河壮丽景,百姓幸福乐无边"收束全篇,形成起承转合的完整叙事。这种结构既适应节庆主题的抒情需要,又暗合"道生一,一生二,二生三"的哲学思维。

八字祝语的审美特质则体现在音韵的铿锵与意象的浓缩。"政通人和,天下太平"四组双音节词构成声韵的抑扬顿挫,"锦绣山河,万里江山"通过视觉意象的叠加营造壮阔意境。这种表达方式既延续了《千字文》"天地玄黄,宇宙洪荒"的启蒙传统,又契合现代传播的碎片化特征,在社交媒体时代焕发新的生机。

情感表达与文化认同

诗词创作是民族情感的集体仪式。当"复兴伟业惊天地,带路流霞万里晴"的诗句在海外华人诗社传诵,当"盛世华诞,国泰家和"的祝语出现在跨国企业的电子屏,文字符号超越地域界限,构建起全球华人的情感共同体。这种文化认同不仅体现在语言形式,更根植于"家国同构"的深层心理,将个人命运与民族复兴紧密相连。

学者李灿民在分析央视主持人大赛时指出,新媒体语境下传统诗词正在经历"创造性转化"。抖音平台上"我以我诗颂祖国"的话题获得20亿次播放,B站UP主将《七律·长征》改编为说唱音乐,这些创新实践证明:只要把握住"情动于中而形于言"的本质,传统形式完全可以在数字时代获得新生。

时代价值与发展创新

在AI创作日益普及的今天,人机协作开创了新的创作维度。清华大学开发的"九歌"诗歌系统,既能模仿杜甫沉郁顿挫的风格创作"虚拟乡愁",也可根据实时新闻生成"天宫对接耀苍穹,量子纠缠探宇穹"的科技诗篇。但正如《全媒体探索》强调的,真正的创作核心始终是"对人类情感的精准把握",这提醒我们在技术浪潮中坚守人文精神。

教育领域的实践同样值得关注。北京某中学将"创作国庆主题绝句"纳入美育课程,学生们在平仄推敲中理解"汉语的音乐性";深圳文化馆开展"八字祝语书法工作坊",让青少年在笔墨挥洒间感受"汉字的空间美学"。这些创新表明,传统文化教育完全可以突破单向灌输模式,通过创作实践激活文化基因。

文明长河中的精神灯塔

从敦煌壁画中的"太平颂"题记到空间站里的电子诗屏,从岳麓书院的联句唱和到朋友圈的节日祝福,文字始终承载着中华民族的精神追求。当我们在平仄韵律中寻找文化认同,在八字祝语里凝聚价值共识,实际上是在参与文明长河的当代书写。未来的文化创新,既需要守护"情真、辞美、意远"的创作准则,更要探索传统形式与数字技术的融合之道,让古老的诗心在新时代继续绽放异彩。正如《文心雕龙》所言:"文变染乎世情,兴废系乎时序",唯有守正创新,方能使传统文化真正成为滋养民族精神的源头活水。