以诗为炬,照见民族复兴之路

中华诗词是民族精神的火炬,千百年来,无数诗人以笔为剑,用四句短章勾勒出山河壮阔与家国深情。从陆游“位卑未敢忘忧国”的赤子之心,到文天祥“留取丹心照汗青”的凛然气节;从王昌龄“不破楼兰终不还”的边塞豪情,到现代诗歌中“人民创造幸福希望”的时代强音,爱国诗词始终承载着民族血脉的跃动。这些诗句不仅是历史的见证,更是新时代文化自信的源泉。本文将以古典与现代爱国诗为经纬,探讨其精神内核、形式创新与社会价值,揭示诗歌如何以凝练的语言凝聚民族共识,为文化复兴注入不竭动力。

历史传承中的家国情怀

中国古代爱国诗的核心,在于对山河社稷的深切眷恋与对民族气节的坚守。陆游在《病起书怀》中写下“位卑未敢忘忧国”,以平民视角展现忧国忧民的情怀,这种情感超越了个人境遇,直指对国家命运的关切。而文天祥的《过零丁洋》以“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”将生死置之度外,将个体生命与民族气节熔铸为一炉,成为士大夫精神的象征。

这种情怀在战争题材中尤为鲜明。王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”以铁血豪情书写戍边将士的忠诚;戴叔伦的“愿得此身长报国,何须生入玉门关”则以悲壮笔调展现以身许国的决绝。学者指出,古代爱国诗常通过“边塞”“征人”“山河”等意象构建宏大叙事,既是对现实的映射,也是对理想人格的塑造。

新时代语境下的精神共鸣

当代爱国诗歌在继承传统的基础上,融入对社会主义建设与人民力量的赞颂。如《祖国颂》中“我为你欢呼,我为你歌唱”,以直白的语言传递集体认同感;《改革开放》一诗则通过“新的生机”与“幸福希望”等词汇,展现社会变革的蓬勃气象。这些作品摒弃了古典诗词的隐喻传统,转而以通俗化、大众化的表达贴近现代生活,形成“人民史诗”的新范式。

在主题上,新时代诗歌更注重对多元价值的包容。例如,《扶贫攻坚》以“共同富裕”为目标,体现国家政策的人文关怀;《科技创新》则通过“引擎”“动力”等比喻,将科技兴国战略转化为诗意表达。这种转向既呼应了时代需求,也拓展了爱国诗的表现边界。学者认为,现代爱国诗的“去精英化”趋势,使其成为凝聚社会共识的文化纽带。

多维视角下的诗学创新

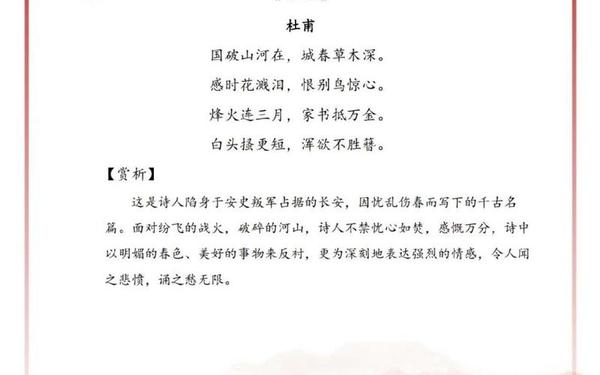

爱国诗的艺术形式随时代演变不断突破。古典诗词以严格的格律和凝练的语言著称,如杜甫的“国破山河在,城春草木深”仅用十字便勾勒出战乱后的苍凉,而岳飞《满江红》以长短句结合的方式,将悲愤与壮志交织成磅礴乐章。现代诗歌则打破格律束缚,如《新时代赞歌》采用自由体结构,以排比句式强化抒情力度。

在修辞手法上,古今诗人均善用象征与对比。屈原以“身既死兮神以灵”将个体生命升华为民族精魂;秋瑾的“一腔热血勤珍重,洒去犹化碧涛”则以鲜血喻革命精神,赋予传统意象以现代性。数字技术的介入催生了新的传播形式,如短视频平台将诗句与画面结合,使《从军行》《满江红》等经典作品焕发新生。

文化认同与社会价值的重构

爱国诗词的教育功能在当代愈发凸显。中小学教材中,《春望》《夏日绝句》等作品被作为德育载体,引导学生理解家国一体的内涵。研究显示,诗词中的英雄形象与家国叙事能有效增强青少年的民族自豪感。例如,文天祥的“臣心一片磁针石”被用于爱国主义教育课程,强调忠诚与责任的统一。

在社会层面,爱国诗成为公共文化空间的重要元素。大型文艺演出常以诗词朗诵为序幕,如《黄河大合唱》中嵌入《凉州词》,通过声画结合激发集体情感。网络空间的二次创作(如“古风歌曲”改编)使古典诗词融入流行文化,形成跨代际的对话。学者建议,未来可加强诗词与文旅产业的结合,如打造“诗词之路”旅游线路,将文化传承转化为经济动能。

诗心铸魂,共绘复兴图景

从古典的“丹心照汗青”到现代的“人民创幸福”,爱国诗词始终是民族精神的镜像。它们以语言为桥梁,连接历史与现实,个体与集体,情感与行动。在文化自信成为国家战略的今天,重新梳理这些诗篇,不仅是对传统的致敬,更是对未来的启迪。建议未来研究可聚焦于新媒体时代的诗词传播机制,以及全球化语境下如何以诗歌讲好中国故事。唯有让诗心与时代共振,方能在文化长河中续写新的篇章。