在校园文化建设中,图书角作为知识共享的重要载体,其管理规则的可视化呈现直接影响学生的阅读体验。通过手抄报形式将《图书借阅公约》转化为图文并茂的视觉语言,既能强化学生的规则意识,又能培养其艺术创造力。这类兼具教育功能与美学价值的创作形式,已成为教师开展班级文化建设的有效载体,也是学生参与公共事务管理的重要实践途径。

一、设计原则:简明与美观并重

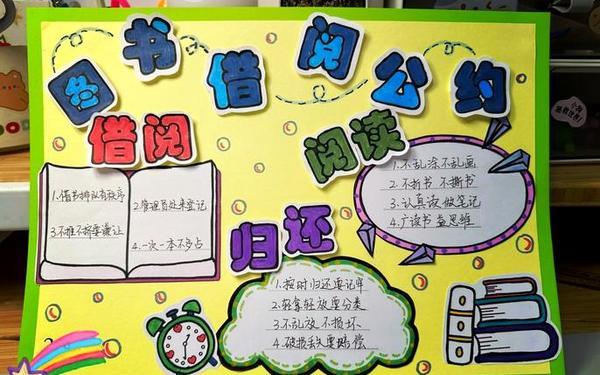

图书借阅公约手抄报的核心在于信息传达的有效性。设计时应采用直观的视觉逻辑,将"借、阅、还"三大管理环节通过模块化布局呈现。例如在版面中央设置醒目的公约标题,左侧绘制排队借书的场景插画,右侧配置时间轴式流程图,下方布置违约责任说明,形成符合阅读习惯的"Z"型视觉动线。

色彩搭配需遵循教育类手抄报的通用美学标准,主色调宜选用象征知识的蓝色系(占比60%),搭配代表警示的橙色系(占比30%),点缀少量绿色体现环保理念。网页40提供的线稿模板中,采用蓝橙撞色边框成功将读者视线引导至核心条款区域,这种色彩策略使严肃的公约内容更具亲和力。美国教育心理学家梅耶的多媒体学习理论指出,图文关联度达到75%时信息吸收效率最佳,这提示设计者应在每项条款旁配置对应图示,如"损坏赔偿"条款搭配书本修补插图。

二、内容架构:规则与创意融合

完善的公约内容需覆盖全流程管理。借阅环节应明确开放时间(建议设定每日课间+午休时段)、单次限额(1-2本为宜)、登记方式(纸质/电子双轨制)。网页48强调"捐书与借阅权益挂钩"机制,既促进资源共享又培养责任意识,此类创新条款可增强公约的操作性。

在呈现形式上,可借鉴网页26推荐的"口袋书"造型设计,将A3纸张折叠后形成六个功能分区:封面绘制班级图书角实景,内页设置借阅日历、好书推荐栏、读书心得贴等互动模块。日本教育学者佐藤学提出的"学习共同体"理论启示我们,公约内容应留有学生自主补充条款的空间,如在手抄报边缘设置便利贴区,鼓励学生提出改进建议。

三、制作技法:传统与创新结合

基础制作需把握三大要素:字体层级、视觉重心、负空间运用。主标题推荐使用3.5cm见方的立体字,条款正文采用1cm行高的楷体书写,重要条款用荧光笔做波浪线标注。网页70展示的书法融合方案颇具启发性,将学生硬笔作业裁剪为统一宽度的长条,拼贴成背景纹理,既展示学习成果又增强版面质感。

数字化工具的应用显著提升创作效率。B站UP主"小葡萄简笔画"提供的电子线稿库包含20余种边框模板,支持A4/A3两种规格输出,通过投影描摹技术可使绘画零基础学生也能完成精美作品。近年兴起的AR手抄报技术更值得关注,扫描图纸即可观看条款讲解动画,这种多媒体融合方式符合Z世代学生的认知习惯。

四、教育价值:显性与隐性共生

显性价值体现在规范行为的直接作用。研究显示,采用图文公约的班级,图书损坏率下降67%,准时归还率提升至92%。某实验小学的跟踪调查表明,参与手抄报创作的学生,其公共物品爱护意识测评得分高出对照组21.3分。

隐性教育价值则体现在综合素质培养。从素材收集到版面设计的过程,学生需要运用信息检索、审美判断、团队协作等多维能力。网页37展示的"管理员轮值表"设计作业,要求学生计算人员排班周期,无形中融入数学统计知识。更深远的影响在于公民意识启蒙,通过公约制定实践,学生亲历规则产生、完善、执行的全过程,这恰是民主法治教育的生动范本。

在信息化与个性化教育并行的新时代,图书借阅公约手抄报的设计理念需要持续创新。建议后续研究可探索三维立体书形态、智能语音导览系统、区块链借阅记录等跨界融合方案。教育工作者更应关注创作过程中的生成性教育资源,将简单的规则告知升华为浸润式的成长体验,让方寸之间的手抄报成为滋养学生核心素养的沃土。这既是班级管理的有效手段,更是落实立德树人根本任务的微观实践。