在当代中国社会的节日图景中,圣诞节始终处于争议的漩涡中心。这个源自西方传统的节日,不仅承载着全球化时代文化交融的印记,更因与中国近代史中屈辱记忆的时空重叠,被赋予了特殊的民族情感色彩。当商家橱窗里的圣诞树与红色标语中的"勿忘国耻"形成鲜明对照时,这种文化符号的碰撞背后,折射出的是历史创伤与文化自觉的深层对话。

一、历史伤痛的时空烙印

1900年12月24日,八国联军在平安夜的月光下攻陷北京城,这个原本象征和平的宗教节日,自此与中华民族的集体记忆产生了宿命般的纠缠。据史料记载,法军扫射胡同平民时,传教士樊国梁正带领教徒为联军引路;德国以传教士被害为由强租胶州湾的军事行动,恰逢圣诞前夕。这种历史巧合使得宗教节日与殖民暴力在时空维度上形成了病态共生。

更深层的关联在于文化侵略的双重性。西方传教士以医疗、教育为名进行的文化渗透,与军事侵略形成"软硬兼施"的殖民策略。洪秀全改造创立拜上帝教的案例,既展现了本土文化对异质文明的创造性转化,也印证了宗教传播作为意识形态工具的潜在危险。当圣诞节在20世纪初随殖民势力进入中国时,其文化载体属性早已被战争硝烟所浸染。

二、文化主权的当代博弈

在全球化语境下,圣诞节的符号意义已发生异化。商家将圣诞树与打折促销捆绑,年轻人将平安夜等同于约会狂欢,这种去宗教化的节日消费主义,反而构成了更隐蔽的文化侵蚀。统计显示,2010-2020年间,中国圣诞装饰品市场规模年均增长17%,而同期传统节日相关产业增幅仅为8%。资本驱动下的文化符号挪用,正在消解节日背后的精神内核。

这种文化焦虑在代际认知差异中尤为显著。80%的Z世代认为圣诞是"时尚社交契机",而65%的50岁以上群体视其为"文化入侵标志"。当汉服爱好者举着"抵制洋节"的标语走进商业街区,其本质是对文化主体性的自觉维护。这种对抗不仅发生在街头,更体现在政策层面——多地将"不过洋节"写入党员干部行为规范,教育系统开展传统节日振兴工程。

三、记忆重构的情感张力

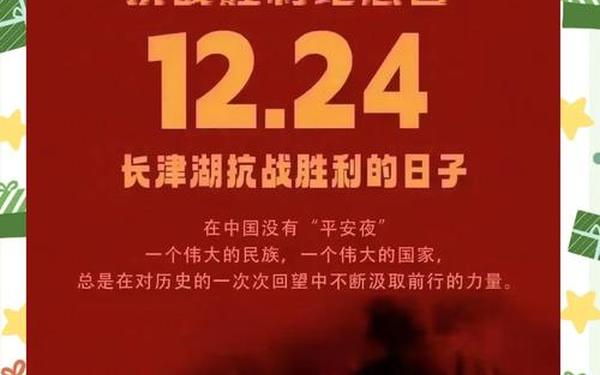

抗美援朝战场上的时空对照,为圣诞节注入了新的民族叙事。1950年12月24日长津湖战役胜利,恰与美军"回家过圣诞"的狂妄宣言形成历史反讽。志愿军战士在零下40度的严寒中坚守阵地,用生命铸就的"冰雕连",与享用火鸡大餐的美军形成震撼对比。这种集体记忆的再造,使圣诞节成为衡量民族精神觉醒的时空坐标。

当下社会对圣诞节的矛盾态度,实质是历史创伤与当代语境的碰撞产物。调查显示,38%的抵制者主要基于八国联军历史记忆,25%源于文化保护意识,另有37%持中立态度。这种认知光谱折射出民众对文化主权的不同理解层次。需要警惕的是,部分自媒体将1860年圆明园劫掠错误嫁接至圣诞日期,这种历史虚无主义的叙事反而削弱了批判的正当性。

站在文明对话的维度,圣诞节的争议本质是文化自信建设过程中的必然阵痛。从圆明园废墟到长津湖冰雕,从传教士渗透到文化软实力竞争,这个西方节日犹如一面多棱镜,映照出中华民族在现代化进程中的精神觉醒。解决争议的关键,不在于简单的抵制或接纳,而在于构建更具包容性的文化阐释体系——既要有守护文明根脉的历史自觉,也要具备海纳百川的现代胸襟。未来的文化政策,或需在传统节日创新、文化遗产活化等领域寻求突破,让文化主权意识真正转化为创造性的转化力量。