清晨的幼儿园里,阳光透过玻璃窗洒在彩绘墙上,孩子们踮起脚尖在"成长树"上粘贴自己的笑脸照片。这幅充满生命力的画面,正是当代学前教育工作者在践行"以爱育人"理念的生动缩影。幼儿园成长档案作为记录儿童发展轨迹的重要载体,如何将"爱的阳光"转化为可观察、可记录、可传递的教育叙事,成为构建新型家园共育模式的关键课题。

以爱为基:构建成长档案的核心理念

在蒙台梭利"吸收性心智"理论框架下,幼儿期的情感体验具有塑造人格的奠基作用。成长档案中的"爱之记录"不应局限于简单的表扬性评语,而应系统呈现儿童在安全型依恋关系中的发展样态。英国教育家怀特海提出的"教育节奏论"强调,教育者需要捕捉儿童在自由探索中展现的个性化成长轨迹。

上海市示范园"蒲公英计划"的实践表明,将教师观察记录与儿童作品相结合,能够立体呈现爱的互动过程。例如在"我的发现"栏目中,既有教师对幼儿互助行为的叙事性描述,也保留了孩子们用蜡笔绘制的"帮助朋友"场景画作,这种双重记录方式使抽象的情感互动变得可视可感。

多维记录:创设立体化的观察视角

借鉴哈佛大学"零点计划"的多元智能评估体系,爱的教育记录需要建立多维度观察框架。北京师范大学学前教育研究所开发的"3D观察法"建议从直接互动(Direct)、间接表现(Indirect)和动态发展(Dynamic)三个维度进行系统记录。教师在午餐时间观察到的分享行为,与家长提供的家庭关爱故事相结合,能完整还原儿童的情感发展全貌。

数字化技术为多维记录提供了新的可能。杭州某幼儿园开发的"成长云档案"系统,通过AI分析幼儿在集体活动中的微表情和肢体语言,生成情感互动热力图。这种技术辅助的观察方法,使教师能够捕捉到传统记录方式难以察觉的细微情感变化,为爱的教育提供数据化支撑。

家园共绘:搭建情感联结的互动平台

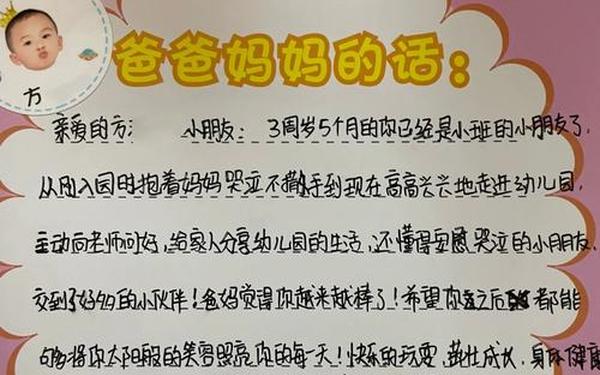

日本"津守真保育论"强调,成长档案应成为家园情感交流的"对话簿"。深圳实验幼儿园创新设计的"爱心漂流本",每周在家庭与园所间传递,家长记录亲子互动中的温馨时刻,教师补充集体生活中的成长片段,这种双向书写机制构建起爱的教育共同体。

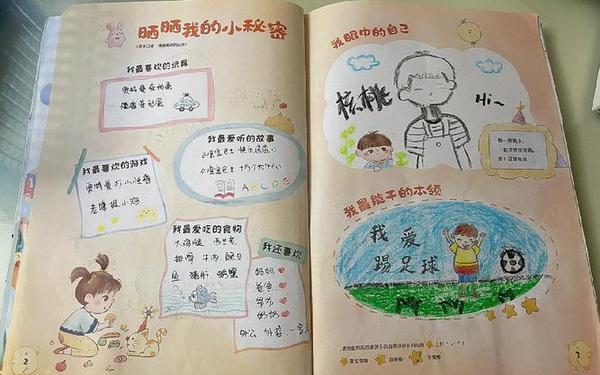

澳大利亚学者艾莉森·格普尼尔的"参与式记录"理论在南京某幼儿园得到实践验证。该园定期举办"档案工作坊",邀请家长与孩子共同完善成长档案。在合作制作"爱的瞬间"照片墙过程中,儿童自主选择具有情感意义的影像,家长则通过旁注阐释教育理解,这种共创模式深化了家园教育共识。

个性叙事:尊重每个生命的独特轨迹

意大利瑞吉欧教育倡导的"儿童形象"理论,在成长档案编制中体现为个性化的叙事方式。成都某幼儿园摒弃标准化评价模板,鼓励教师根据儿童气质类型采用差异化的记录风格。对于内向型幼儿采用"静待花开"式的连续性观察笔记,对活泼型幼儿则设计"能量星球"动态成长图谱。

哈佛大学教育学院的最新研究表明,融入儿童视角的"自主记录"能显著提升情感教育的有效性。北京某国际园引入儿童口述日记,用录音贴纸留存幼儿对"温暖时刻"的原始表达。这些充满童真的语言碎片,与教师的专业解读形成互文,构建起真实动人的成长叙事。

(总结)

当成长档案从冰冷的评价工具转变为爱的叙事载体,教育者实际上在构建儿童生命的诗意栖居。这种转变不仅需要技术层面的创新,更需要教育者保持对生命的敬畏与敏感。未来研究可进一步探索跨文化背景下爱的教育记录范式,开发具有文化适切性的评估工具。正如德国教育人类学家博尔诺夫所言:"教育的真谛在于唤醒生命的内在光芒",让每个成长档案都成为折射爱的三棱镜,这或许是我们这个时代最重要的教育命题。