中国,这片横跨东经73°至135°、北纬4°至53°的广袤国土,是自然与人文交织的地理奇迹。从巍峨的青藏高原到蜿蜒的长江黄河,从北方的林海雪原到南方的热带雨林,这里的地貌、气候、生态与文明共同构成了一部立体的地理百科全书。通过探究中国地理的多样性,我们不仅能理解自然环境的运行规律,更能解读五千年文明的生存密码。

自然地貌的多元格局

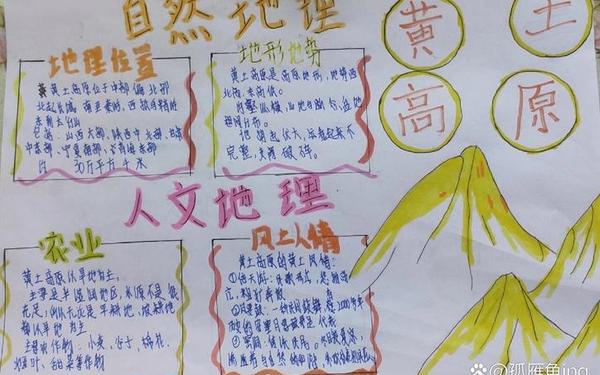

中国地势呈现西高东低的阶梯状分布,三大阶梯的地理分界深刻影响着气候与人类活动。第一阶梯青藏高原平均海拔超过4000米,被称为"世界屋脊",其隆升过程直接改变了亚洲季风系统的形成。第二阶梯涵盖云贵高原、黄土高原和内蒙古高原,其中黄土高原的水土流失问题曾引发学界对地质演化与人类活动关系的激烈讨论。第三阶梯以东的平原和丘陵地区,集中了全国90%以上的耕地和人口,印证了地理环境对人类聚居的决定性作用。

这种地貌差异塑造了丰富的生态系统。横断山脉的垂直地带性分布,让"一山有四季,十里不同天"成为可能;塔里木盆地与四川盆地虽同为盆地,却因纬度差异形成截然不同的气候特征。地理学家吴传钧指出:"中国的地貌复杂性,使其成为研究地理系统相互作用的天然实验室。

气候类型的时空交响

受海陆位置与地形影响,中国形成了世界上最为复杂的季风气候体系。冬季来自西伯利亚的寒潮与夏季太平洋暖湿气流的博弈,造就了显著的季节差异。这种气候特征既带来了长江中下游的鱼米之乡,也导致西北地区的干旱化进程。气象学家叶笃正的研究表明,近三十年青藏高原热力作用的增强,正在改变传统季风的进退规律。

气候的纬度地带性同样显著。从海南岛的热带季风气候到黑龙江的寒温带气候,农作物分布呈现明显差异。云贵高原的"立体气候"现象,使得同一纬度带内可种植热带橡胶与温带苹果。这种多样性既带来发展机遇,也考验着区域规划的智慧。农业部数据显示,气候资源合理利用可使农业增产潜力提升15%-20%。

水系网络的文明脉络

长江与黄河作为中华文明的母亲河,塑造了不同的发展模式。黄河流域的粟作农业催生了早期城邦文明,而长江流域的稻作文化则孕育了精耕细作传统。近年来南水北调工程的实施,揭示了水资源调配对国家战略的重要性。水利部监测显示,该工程已累计调水超600亿立方米,缓解了北方40余座城市的用水危机。

湖泊湿地作为生态调节器,其变迁折射着人地关系演变。青海湖面积较20世纪初扩张148平方公里,与气候变化直接相关;鄱阳湖"汛期汪洋、枯期草原"的特征,则体现了长江流域水文节律。中科院地理所研究指出,湿地生态系统服务价值年均达3.6万亿元,但50%的湖泊正面临富营养化威胁。

人文地理的时空叠印

胡焕庸线"揭示的人口分布规律至今仍然有效,这条从黑龙江黑河到云南腾冲的斜线,划分出东西部94%与6%的人口比例。随着西部大开发战略推进,新疆、西藏等地的城镇化率十年间提升超过15个百分点,但区域发展差异依然显著。经济学家樊纲认为,地理禀赋差异需要通过制度创新来弥合。

方言与建筑的地域差异是地理隔离的活化石。福建土楼的环形构造源于防御需求,陕北窑洞的穴居形式适应了黄土特性,这些智慧结晶被联合国教科文组织列为文化遗产。语言学家研究发现,南方方言的复杂程度与山地地形呈正相关,印证了"地理塑造文化"的学术假说。

生态保护的当代实践

三北防护林工程创造了人类造林史上的奇迹,累计造林面积超过日本国土,使沙化土地年均缩减1980平方公里。但中国科学院最新研究指出,单一树种种植导致的"绿色荒漠"问题值得警惕。生态学家建议采用近自然造林法,将森林覆盖率与生物多样性指数同步提升。

国家公园体制试点揭示了保护与发展的平衡之道。大熊猫国家公园通过生态廊道建设,使孤立种群基因交流频率提升30%;武夷山国家公园的生态补偿机制,让茶农收入与生态保护成效挂钩。这些实践为全球生物多样性保护提供了中国方案,被世界自然保护联盟评为"制度创新典范"。

中国地理的丰富性既是自然馈赠,也是文明积淀的结果。从地貌格局到气候特征,从水系网络到人文景观,每个维度都蕴含着人与自然互动的智慧。在生态文明建设的新时代,需要建立更精细的地理信息系统,发展适应性区域规划理论,同时加强公众地理素养教育。未来的研究应重点关注气候变化下的地理系统响应机制,以及数字技术赋能下的国土空间优化路径。唯有深入理解这片土地的地理密码,才能绘就人与自然和谐共生的美丽画卷。