在语文教育的广袤园地里,寓言教学始终扮演着启迪思维的重要角色。当张启惠老师将《坐井观天》的寓言故事搬上课堂时,这堂看似简单的语文课便成为了一个充满思辨与发现的微型剧场。通过对十余份教学实录的深入分析,我们得以窥见这场教学实践中蕴含的教育智慧——从云南师范大学附小的角色朗读到广州荔湾实验小学的续编故事创作,从纸筒实验的具象感知到哲学寓意的抽象升华,每个教学环节都折射出对儿童认知规律的深刻把握。

一、教学设计的三维建构

在张雪老师的课堂实录中,教学目标精准定位为“理解寓意”“分角色朗读”“续写故事”三个维度,这种层级递进的设计暗合布鲁姆认知目标分类理论。教师首先通过井沿、帽沿等生活化类比突破词语理解难点,继而借助头饰道具营造沉浸式对话场景,最后以青蛙跳出井口的想象拓展实现认知迁移。这种由具象到抽象的教学路径,在戴佩瑶的评析中被赞为“导得有方,学得主动”。

多位教师不约而同采用了“问题链”驱动法。昆明某校的课堂以“天有多大”为核心问题,衍生出“青蛙为何坚持己见”“小鸟的观察有何不同”等子问题,学生在自主勾画三次对话、比较标点符号的过程中,逐步建构起对“视角决定认知”的深度理解。这种苏格拉底式诘问法,使得知识获取过程充满思辨张力,正如石云老师课堂中出现的“青蛙重回井中”的独特见解,恰是批判性思维萌发的明证。

二、师生互动的对话艺术

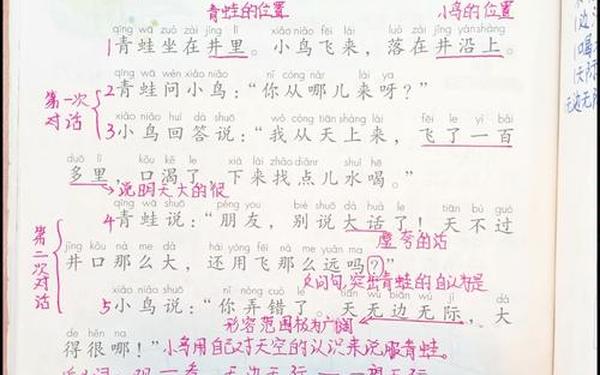

在郭莉老师的教学实录中,角色朗读被演绎为充满张力的教育戏剧。当男生用上扬的语调读出“你从哪儿来呀”,女生以疲惫语气回应“飞了一百多里”时,文本符号转化为可感知的情感流动。这种具身化学习方式,使学生在语音、语调、表情的揣摩中,自然领悟到反问句式的情感色彩,实践了维果茨基“语言是思维外衣”的理论主张。

更精妙的是教师对生成性资源的捕捉艺术。当有学生质疑“青蛙为何不换个位置看天”时,广州某教师立即将问题抛给全班,引导开展纸筒实验:学生透过卷起的纸筒观察教室,瞬间理解了视角局限的原理。这种即时应变的教学智慧,使预设的“井沿”概念教学自然过渡到“认知局限”的哲学思考,印证了叶澜教授“让课堂焕发生命活力”的教育理念。

三、寓意解构的多维路径

在寓意揭示环节,教师们创造性地搭建了多元认知支架。史春妍老师通过“沙漠、草原、大海”的意象拓展,使“无边无际”从抽象概念转化为具象图景;而某校设计的“井底观察实验”,则用矿泉水瓶模拟井口视角,将道家“以物观物”的哲学命题转化为可操作的探究活动。这种具身认知策略,使二年级学生也能触摸到庄周“井蛙不可语海”的思辨内核。

当教学进入价值引领层面,教师们的处理展现出人文关怀。面对“青蛙重回井中”的另类解读,有教师并未简单否定,而是引导学生讨论“舒适区”的双面性,这种对多元价值观的包容,既守护了童心的真诚,又暗合了后现代教育观对权威解构的追求。这种教学处理,使古老的寓言在现代课堂焕发出新的生机。

四、创新实践的边界探索

在迁移创新环节,教学实录展现出令人惊喜的创造性。某课堂将“坐井观天”与“管中窥豹”“盲人摸象”组成寓言群文阅读,学生在比较中发现认知局限的普遍性;另有教师引入AR技术,让学生通过平板电脑观察动态的“井外世界”,这种技术赋能使经典文本与现代教育技术产生奇妙化合。这些尝试预示着寓言教学正从单篇精读走向跨界融合。

当张雪老师要求学生续写“跳出井口的青蛙”时,教学已超越语言训练层面,进入价值重构领域。有学生描绘青蛙创办“环球旅行公司”,有孩子想象青蛙建立“跨物种对话平台”,这些充满童趣的创作,实则是儿童运用寓言思维解构现实问题的尝试。正如语文课程标准所言,这样的教学真正实现了“在发展语言能力的同时发展思维能力”。

从云南到广东,从传统讲授到数字赋能,这些教学实录共同勾勒出寓言教学的新图景。它们证明:当教师以儿童认知规律为经,以文本核心价值为纬,即便是看似简单的成语故事,也能编织出思维生长的锦绣。未来的语文课堂,或可沿着“技术融合”“跨学科整合”“批判性思维培养”等方向深入探索,让每个“坐井观天”的教学瞬间,都成为打开认知穹顶的星光。