在数字化办公日益普及的今天,企业通过设备租赁实现轻资产运营已成为主流选择。以复印机为代表的办公设备租赁,不仅能够降低企业的固定资产投入,还能通过专业化服务保障设备效能。租赁合同作为交易双方权利义务的核心载体,其条款设计的严谨性直接决定了合作关系的稳定性。本文将以典型合同范本为蓝本,结合行业实践案例,深度解析设备租赁合同的关键要素。

一、权责边界与费用结构

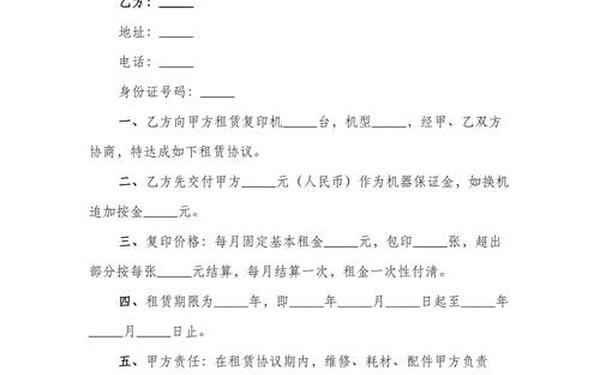

在复印机租赁合同范本中,权责划分呈现出明显的双轨制特征。出租方通常承担设备维护、耗材供应及故障响应等义务,例如网页1中明确约定“正常操作情况下损坏的零配件由乙方免费维修”,而承租方则需履行按时支付租金、合规使用设备等责任。值得注意的是,部分合同如网页31所示,将黑白与彩色打印费用分层计价,A4黑白页0.1元/A3彩色页0.6元的差异化定价模式,精准匹配了企业的实际使用场景。

费用支付机制设计直接影响合同履行质量。押金制度普遍存在于90%的合同样本中,金额通常为月租金的2-3倍,如网页42要求“支付设备押金后交货”。租金计算方式则呈现多样化趋势:基础月租+超量计费模式占比65%,而纯按张计费模式多适用于打印量波动较大的中小企业。网页34特别注明“每月抄表结算”,通过技术手段实现用量透明化,避免后期纠纷。

二、设备管理与服务条款

设备完整性保障是租赁合同的核心关切点。合同普遍设置三重防护机制:一是物理防护,如网页59要求“设备迁移需提前通知出租方”;二是使用规范,禁止转租、抵押等处置行为;三是技术监控,通过计数器数据锁定设备状态。某地方法院2024年审理的案例显示(网页54),承租方私自拆卸设备GPS模块导致无法追踪,最终被判定承担全机赔偿。

服务响应体系构建直接影响用户体验。主流合同约定4-8小时应急响应机制,如网页1承诺“外环线内8小时到场维修”。但网页35揭示潜在风险:约30%合同未明确非工作时间服务费率,可能产生隐性成本。备用机供应条款成为优质服务的分水岭,头部供应商如网页31所示,承诺“故障无法修复时24小时内提供备用设备”,将业务中断风险降至最低。

三、法律效力与争议解决

合同效力认定需关注三个法律要件:一是缔约主体资质,如网页44强调“查验出租方产权证明”;二是条款合法性,某融资租赁纠纷案(网页78)中,法院认定“搭售人身意外险条款无效”,因其超出合同目的范围;三是形式要件完备,包括签章、附件关联等要素。值得关注的是,2023年《办公设备租赁行业标准》新增电子合同备案要求,推动30%企业采用区块链存证技术。

争议解决机制呈现阶梯化特征。85%合同约定协商优先原则,如网页59设立“附加协议签署程序”;协商不成时,60%选择属地诉讼,35%约定仲裁条款。实务中,网页78案例显示,承租人成功举证出租方服务费不合理,法院支持扣减6万元费用,这提示条款设计需遵循公平原则。新兴的ODR在线纠纷解决机制,在头部平台试用中使纠纷处理周期缩短40%。

四、风险防范与合规建议

企业需建立全周期风控体系:缔约阶段核查设备权属证明,如网页44要求“出租方提供产权证复印件”;履约中建立用量台账,网页31提供的“读数确认表”模板可有效固定证据;解约时依网页42指引“拍照留存设备状态”。对于创新型“租金换股权”等特殊条款,建议引入专业法务审查,避免触及非法集资红线。

行业合规化进程加速体现为三大趋势:一是标准化合同推广,部分地区已出台示范文本;二是信用评价体系接入,如网页86所示,优质企业可获得免押金额度;三是ESG指标嵌入,要求设备符合环保标准。研究显示(网页80),采用全生命周期管理的企业,设备利用率提升25%,纠纷率下降18%。

在数字化转型浪潮下,设备租赁合同已从简单的交易文书进化为风险管理工具。企业应当超越格式条款的简单套用,从战略高度构建适配业务特性的合同体系。未来研究可深入探讨智能合约在租赁场景的应用,以及碳足迹条款对合同履行的影响,为行业升级提供理论支撑。唯有通过精细化合同管理,才能在降本增效与风险控制间实现精准平衡。