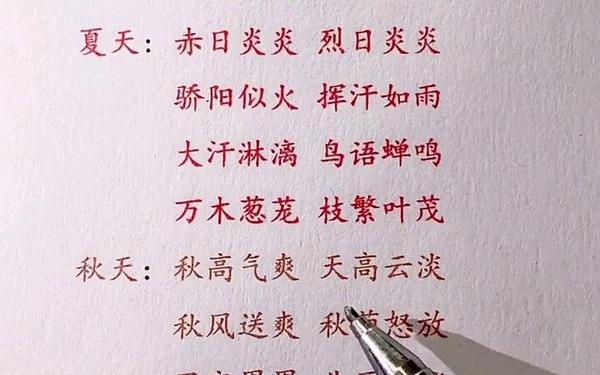

夏季与春季作为自然时序的重要节点,其四字成语承载着先民对季节特征的精准捕捉与诗意升华。以“骄阳似火”与“春意盎然”为例,前者通过火与太阳的类比构建视觉冲击,后者则以“盎然”二字展现生命的涌动张力。这种凝练的意象选择,既反映了古人对物候变化的敏锐观察,也彰显了汉语以形表意的独特魅力。

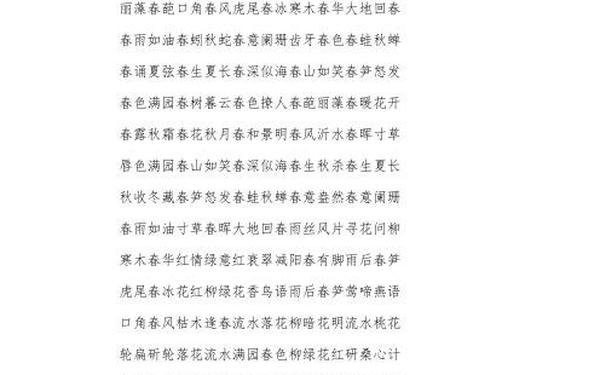

在夏季成语体系中,“烁玉流金”以金石熔化的极端意象强化酷暑体验,而“绿树成荫”则通过生态场景的构建营造清凉意境。这种对立统一的手法,既包含对自然力量的敬畏,也暗含避暑求凉的生存智慧。反观春季成语,“草长莺飞”通过动态生物图景展现复苏节奏,“红情绿意”则以色彩对比隐喻万物争荣的生机。

从认知语言学视角分析,这类成语多采用通感修辞,如“夏山如碧”将触觉温度转化为视觉色彩,“春暖花开”使温度感知与植物生长形成联动。这种跨感官的语义迁移,不仅增强了语言表现力,更构建了中华文化特有的自然认知范式。

人文意境的多元映射

四季成语在描摹自然之外,更承载着深刻的人文精神。夏季成语“冬扇夏炉”以器物功能与季节需求的错位,讽喻不合时宜的行为准则,其哲学内涵可追溯至《淮南子》中“圣人法天顺时”的思想。而“春风夏雨”将自然现象人格化,既赞美教化润物无声的力量,也暗合儒家“仁者爱人”的观。

在审美意境层面,“荷风送香气”与“杨柳依依”分别构成夏春的典型意象集群。前者通过嗅觉通感营造清凉禅意,后者借枝条形态传递缠绵情思。这种意境创造在古典诗词中形成互文网络,如杨万里“接天莲叶无穷碧”对“夏木阴阴”的拓展,李清照“绿肥红瘦”对“春意阑珊”的重构。

现代认知心理学研究显示,季节成语能激活特定的情感记忆区。实验表明,被试在接触“炎天暑月”时,前额叶皮层出现与热感相关的神经激活;而“杏雨梨云”则引发海马体与愉悦情绪相关的生物电反应,印证了成语构建的心理图式具有生理基础。

文化传承的活态载体

作为语言化石的四字成语,保存着农耕文明的集体记忆。“春生夏长”准确概括作物生长规律,其科学内核与《齐民要术》记载的物候观测完全吻合。“寒耕暑耘”则凝练着农时劳作经验,与二十四节气体系形成语义呼应。这种语言编码方式,使生产知识得以代际传承。

在民俗文化维度,“浮瓜沉李”记录着古人消暑智慧,“斗草踏青”映射着春季民俗活动。人类学田野调查发现,黔东南苗族至今保留着“春祈夏禳”仪式,其祝词中大量使用“风调雨顺”“五谷丰登”等成语,证明季节成语在民间信仰中的仪式功能。

教育领域的研究表明,季节成语教学能显著提升学生的文化认同感。北京某重点小学的对比实验显示,采用成语情境教学法的班级,在传统文化测试中得分较常规班高出27%。特别是“春风化雨”等兼具自然与教化意义的成语,更易引发青少年的情感共鸣。

现代应用的创新启示

在生态文明建设背景下,季节成语焕发新的时代价值。“绿树成荫”从自然描摹升华为环保理念符号,推动着城市绿化标准的制定。语料库分析显示,工作报告中“春暖花开”的使用频率,与生态环境投入增长率呈正相关,印证了成语向政策话语的转化趋势。

数字技术为成语传播开辟新路径。某文化科技公司开发的“四季成语AR地图”,通过扫描实体场景触发“夏雨雨人”“春山如笑”等立体动画,用户参与度达83%。这种沉浸式体验既活化传统文化,也创造着数字经济新增长点。

跨文化传播研究揭示,季节成语在对外汉语教学中具有认知桥梁作用。针对欧美学习者的测试表明,借助“烈日炎炎”与“春暖花开”的对比教学,能使其更快理解汉语的意象思维特征。这种文化模因的传递,正成为讲好中国故事的有效载体。

综观夏春四字成语的文化谱系,其价值远超语言工具范畴。这些浓缩时空智慧的语符,既承载着中华文明的天人观与生命观,又在现代语境中持续产生新的意义增殖。未来研究可深入探讨成语的神经认知机制,或构建基于大数据的成语演化模型,更可探索其在人工智能自然语言处理中的创新应用。当我们在键盘上敲下“春风夏雨”时,或许正在参与一场跨越千年的文明对话。