多肉植物的叶片如同自然界的微型雕塑,以圆润的弧度、锋利的棱角或层叠的排列诉说着生命的韵律。其形态之丰富令人惊叹:有的如莲花般呈现规整的莲座状,叶片层层包裹形成几何美感;有的则如羽毛般轻盈舒展,叶缘波浪状的起伏在光影中投下细碎的光斑。网页58中描述的"叶片厚实多汁,像贵重的宝石",生动诠释了多肉叶片饱满的立体感,这种储水结构既是生存智慧,也是视觉艺术的呈现。

不同品种的叶片更蕴含着独特的形态密码。熊童子叶片顶端的红色凸起宛如小熊掌印,佛珠的圆润珠串如同翡翠项链,而姬莲的剑形叶片则展现着刚柔并济的美学。正如网页16所述"叶片胖嘟嘟的像小手掌,茎干上的绒毛如丝绸",这些细节构建起多肉植物的辨识度。从微观视角观察,叶片表面的气孔排列、叶脉纹路等微观结构,进一步丰富了形态的层次感,形成肉眼可见的生命图谱。

二、色彩魔方:自然调色盘的演绎

多肉叶片的色彩绝非单调的绿,而是自然界的色谱实验场。阳光与温差共同作用下的显色机制,让叶片呈现出从薄荷绿到绛紫色的渐变。网页52中"红嘴巴"多肉由青转红的色彩蜕变,正是叶绿素与花青素比例变化的诗意呈现。某些品种叶缘镶嵌着粉红或金黄镶边,犹如被晨曦吻过的痕迹,这种"锦化"现象让叶片成为流动的油画。

特殊品种更突破传统认知:黑法师的暗紫叶片如夜幕低垂,蓝石莲的灰蓝表皮似月下霜雪,而彩虹玉缀的七彩条纹则像打翻的调色盘。网页18提及"阳光下的透明感与半透明感",揭示光线穿透肉质叶片时产生的琥珀质感。这种色彩不仅具有观赏价值,更是植物适应环境的信号——深色叶片利于吸收热量,白色绒毛可反射强光,每抹色彩都暗含生存策略。

三、质感密码:触觉维度的美学延伸

多肉叶片的触感体验构成其独特的审美维度。指尖轻触白牡丹的磨砂表面,能感受到细腻粉末带来的阻涩感;抚摸桃美人的叶片则如同触碰婴儿肌肤,弹性十足的肉质层在压力下微微回弹。网页37描述的"叶片软滑似要捏破",精准捕捉到这种矛盾美感——看似脆弱实则坚韧的生命力。某些品种如月影系的硬质叶片带着玉石般的凉意,与绒针系毛茸茸的触感形成鲜明对比。

特殊质地往往对应特定功能:网页58提到的"淡蓝色蜡质层"实为防水分蒸发的保护膜,生石花表面的透明天窗用于光合作用,而刺座演化出的绒毛或尖刺,则是干旱环境下的防御机制。这些质感特征在艺术创作中常被转化为视觉符号,如中国画中的皴法借鉴叶片纹理,现代首饰设计模仿多肉的蜡质光泽,实现生物特征向文化符号的转化。

四、生命史诗:形态背后的生存哲学

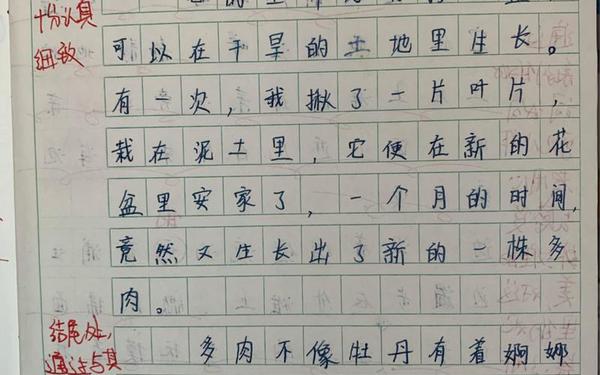

肥厚叶片不仅是储水器官,更记载着植物与干旱博弈的史诗。景天科植物的"景天酸代谢"使其能在夜间开启气孔,将二氧化碳转化为苹果酸储存,这种生理特性造就了叶片特殊的肉质结构。网页43所述"叶片插土即活"的繁殖特性,印证了其细胞的全能性——每片叶子都是潜在的生命母体,这种繁衍智慧在植物界堪称奇迹。

从演化角度看,多肉形态是极端环境的生存答卷:圆球状体型减少表面积以降低蒸腾,窗面结构引导光线深入叶肉组织,气生根系能在空气中捕获水分。网页64强调"观察不同时段的形态变化",这启示我们:静态的叶片形态实为动态适应的结果。某些多肉在缺水时会闭合气孔、收缩体型,如同进入休眠的艺术品,待雨季来临再重新舒展,完成生命的复苏仪式。

多肉叶片是自然美学的浓缩标本,其形态、色彩、质感的多样性,既是生物适应性的外显,也是人类审美投射的对象。从微观细胞结构到宏观生态价值,这些"活体雕塑"持续提供着科研与艺术的双重启示。未来研究可深入探索品种分类学与显色基因的关系,或从仿生学角度开发新型节水材料。而对于普通爱好者,不妨如网页65建议"细心观察生长过程",在方寸盆栽间领悟生命进化的壮阔史诗。每一片多肉叶子,都是自然写就的立体诗篇,等待人们用科学之眼与艺术之心去品读。