在高等教育体系中,毕业论文是衡量学生专业素养与学术能力的重要载体。对于大专层次的学生而言,5000至6000字的论文写作不仅是学业成果的集中体现,更是从知识接受者向实践应用者转变的关键过程。这类论文往往以解决具体行业问题为导向,注重理论与实践的结合,其结构严谨性与论证逻辑性直接影响着学术价值的实现程度。本文将从框架设计、论证方法、文献应用等维度展开分析,为大专生构建高质量论文提供系统性指引。

结构规范与框架设计

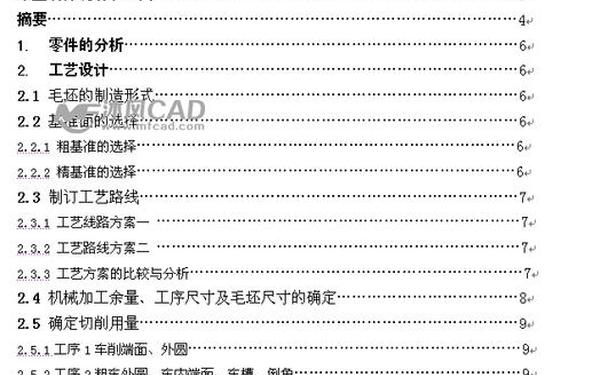

规范的结构体系是论文质量的基石。根据《专科毕业论文写作指导及格式规范》,完整的论文应包含题目、摘要、引言、正文(含3-5个核心章节)、结论、参考文献等基本模块,其中正文部分占总篇幅的60%-70%。以智能交通信号灯控制系统设计为例,引言需阐明城市交通拥堵现状及传统信号灯的缺陷,正文则需包含硬件选型、算法设计、实验验证等递进式章节,每个章节下设2-3个子论点,形成金字塔式论证结构。

框架设计的科学性体现在逻辑链条的完整性。研究者需遵循“问题提出—理论分析—方案设计—实证检验”的递进路径,如某机械制造专业的论文中,先通过企业调研发现刀具磨损检测效率低下的问题,继而引入机器学习算法建立预测模型,最终通过数控机床实测数据验证模型精度。这种结构既符合工程类论文的范式要求,又能体现学生从现象观察到技术落地的完整思维能力。

逻辑递进与论证方法

论文的论证深度取决于逻辑递进的严密性。在电子商务领域的消费行为分析类论文中,可采用“数据采集—特征提取—模型构建—策略建议”的四段式论证法。例如通过爬虫获取某平台5000条用户评论数据,运用LDA主题模型挖掘潜在需求,结合AHP层次分析法构建购买决策模型,最终提出精准营销方案。每个环节需设置过渡段阐明方法论选择依据,如对比朴素贝叶斯与LDA模型在短文本分析中的优劣。

多元论证方法的组合能提升结论可信度。某环境监测论文同时采用文献分析法梳理国内外传感器技术发展脉络,运用对比实验法验证不同材料的检测灵敏度,结合SWOT分析法评估技术推广可行性。这种混合式论证不仅展现学生对多种研究工具的掌握,更通过三角验证规避单一方法的局限性。需特别注意实验数据的呈现方式,图表应遵循“三线表”规范,折线图需标注误差范围。

文献综述与学术规范

文献综述的质量直接影响论文的理论深度。以新能源汽车电池管理系统的研究为例,文献梳理应涵盖2018-2023年间SCI/SSCI收录的50篇核心文献,按“正极材料优化—热管理技术—循环寿命预测”三个维度进行聚类分析,并指出现有研究在低温性能模拟方面的空白。文献引用需遵循近三年文献占比不低于40%的原则,采用“作者+年份”的文中标注法,如“Zhang(2022)通过相变材料实验将电池温差控制在±2℃”。

学术规范体现在细节处理的严谨性。参考文献列表需严格区分期刊、专利、会议论文等类型,例如:

图表数据若引用自行业报告,需注明原始数据来源及二次加工方法,避免知识产权争议。

格式细节与呈现优化

格式规范的精准执行体现学术素养。页面设置需遵循上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm的边距标准,正文采用小宋体,行距固定值20磅。标题层级采用“1→1.1→1.1.1”的嵌套结构,一级标题采用三号黑体加粗居中,二级标题黑体左对齐,避免使用非标符号如“◆”“★”等。附录部分若含程序代码,建议使用等宽字体并添加行号,如:

python

def signal_optimize(traffic_flow):

基于车流量的信号周期计算

cycle_time = traffic_flow 0.8 + 60

return max(cycle_time, 90)

视觉呈现的优化能提升论文可读性。对于机械设计类论文,三维模型图需包含正视图、侧视图及关键部位剖面图,标注公差等级与表面粗糙度。电气原理图应使用标准化符号库绘制,继电器线圈与触点保持逻辑对应关系。数据图表建议采用对比色系,如用蓝色折线表示理论值,红色柱状图代表实测值,配合误差线显示置信区间。

本文通过结构设计、论证方法、文献应用、格式规范四个维度系统解析了大专毕业论文的写作要点。研究显示,优秀的论文往往具备三个特征:一是问题导向的研究路径,二是方法论与实证的深度融合,三是学术规范的严格执行。建议学生在写作初期建立时间管理矩阵,将40%时间用于文献研读,30%投入实验设计,20%进行写作优化,10%用于格式修订。未来研究可探索人工智能辅助写作系统在框架生成、语法校对、查重预警等方面的应用,以提升论文写作效率与质量。