在学术探索与人文积淀的进程中,读书笔记不仅是知识沉淀的工具,更是思维训练的载体。作为大学生,掌握规范化的读书笔记格式,既是对阅读内容的系统梳理,也是学术素养养成的基石。随着教育场景的多元化发展,读书笔记的形态已从传统的摘抄式记录,演变为兼具逻辑性、批判性与创造性的知识管理方式。本文将从大学生读书笔记的核心要素出发,结合学术研究与实际案例,探讨其规范化框架及创新路径。

一、基本要素构成

规范化的读书笔记需包含基础信息、内容提炼与个人思考三重维度。根据百度文库提供的模板,书名、作者、出版社及创作日期构成基础信息框架,这不仅是学术规范的体现,更便于后续文献溯源。例如《钢铁是怎样炼成的》读书笔记中,完整标注奥斯特洛夫斯基的创作背景,能深化对革命文学精神内核的理解。

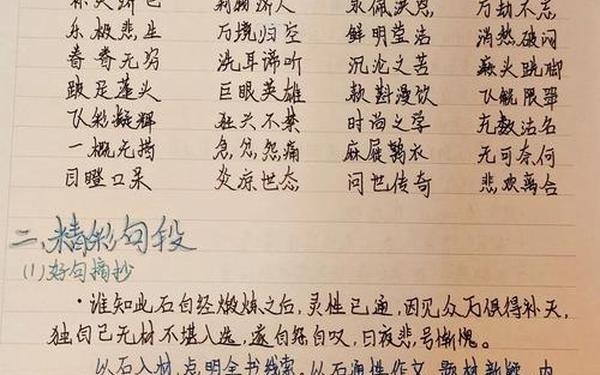

在内容提炼层面,"主题-观点-语言"的三段式分析法被广泛采用。如某大学生在分析《朝花夕拾》时,既提炼鲁迅对封建教育的批判主题,又标注"油蛉低唱、蟋蟀弹琴"的文学意象,这种分层解析使笔记兼具信息密度与美学价值。价值评判部分则需突破单纯复述,如知乎学者强调的"质疑法",要求对作者论证过程进行逻辑检验。

二、结构规范要求

读书笔记的结构呈现梯度化特征,从基础摘录到深度分析形成完整体系。中国人民大学提出的"原文阅读+内容分析"双轨结构,要求先用30%篇幅概括章节内容,再用70%展开批判性思考。这种结构在学术性阅读中尤为重要,如法学专业学生分析《社会契约论》时,先梳理卢梭的权利让渡理论,再结合现代宪政案例进行解构。

不同载体对结构有差异化要求。纸质笔记常用康奈尔笔记法的三分区布局,左侧记录核心观点,右侧补充案例佐证,底部撰写反思;电子笔记则可通过思维导图实现知识关联,如某学生用XMind软件将《国富论》的经济原理与当代政策形成可视化链接。值得关注的是,厦门大学嘉庚学院学霸提出的"索引贴+颜色标记"法,通过物理空间划分强化记忆锚点。

三、方法类型演化

传统读书笔记方法呈现四维分类体系。摘录式笔记强调文献溯源规范,需注明页码、版次等元数据,这对撰写毕业论文文献综述具有奠基作用。提纲式笔记要求突破目录框架,如解析《存在与时间》时,需将海德格尔的"此在"概念分解为时间性、共在性等次级维度。

现代方法更注重知识再生产。清华学子提出的"卡片笔记法",通过单知识点卡片积累,逐步形成个人知识图谱。某汉语言专业学生则发展出"符号批注体系":三角标记核心论点,波浪线标注存疑点,叹号提示延伸方向。这些创新方法打破了线性记录模式,使笔记成为动态思考场域。

四、学术性要求

学术型读书笔记需达到三重标准:论证还原度、批判深度与文献规范性。上海学者提出的"三问法"——作者解决什么问题?如何解决?解决效果?——要求穿透文本表层。例如分析福柯《规训与惩罚》时,需追溯从肉体惩罚到灵魂规训的权力嬗变路径,并评估其与韦伯科层制理论的对话关系。

文献规范包含引证标准与学术。教育部指导文件明确要求,直接引用需用页标明朝代/出版社/页码,间接引用则需用"参见"引导。某获奖论文中,学生对哈贝马斯公共领域理论的转述,通过精确标注《公共领域的结构转型》1999年版第56页,展现出严谨治学态度。

五、个性化创新路径

在标准化框架下,个性化创新成为提升笔记效能的关键。颜色编码系统被证明能提升信息检索效率:红色标注核心理论,蓝色记录案例,绿色书写疑问。电子笔记的模块化设计更具扩展性,某学生用Notion软件搭建跨学科笔记库,将《人类简史》的认知革命理论与人工智能课程形成交叉索引。

未来研究可向三个维度延伸:数字化工具对笔记形态的重构、跨文化阅读中的笔记差异比较、脑科学视角下的笔记认知机制。教育实践层面,建议高校开设"学术笔记工作坊",将厦门大学嘉庚学院的"读书笔记作品集"模式推广为通识课程,培养更具反思力的知识生产者。

规范而不失创新的读书笔记体系,实为大学生学术成长的微观镜像。从信息记录到知识创造,从单向接收批判思考,这种思维训练过程,终将内化为终身学习的能力根基。当每个读书笔记的句点都闪耀着思辨的光芒,知识的河流便真正实现了活水长流。