在高等教育规模持续扩大的当下,大学生群体呈现出的行为特征和思想动态已成为社会关注的焦点。近年来,各类针对大学生的调研报告通过实证数据揭示了校园生活中的深层矛盾,从占座现象折射的公共资源困境到消费行为映射的代际价值观变迁,这些研究成果不仅为教育管理提供决策依据,更成为观察青年文化的重要窗口。本文通过剖析典型调研案例,探讨此类报告在方法论和现实价值层面的双重启示。

调研设计的科学性建构

科学的调研设计是确保数据有效性的基石。在《大学生占座现象调查报告》中,研究者将占座行为解构为时间分布、空间特征、群体差异三个维度,采用分层抽样覆盖各年级学生,并设置对照组观察不同校区资源使用差异。这种多维度的研究框架有效避免了单一片面性判断,其抽样方案中特别强调09、10级学生占样本量的58%,精准锁定考研群体的核心矛盾。

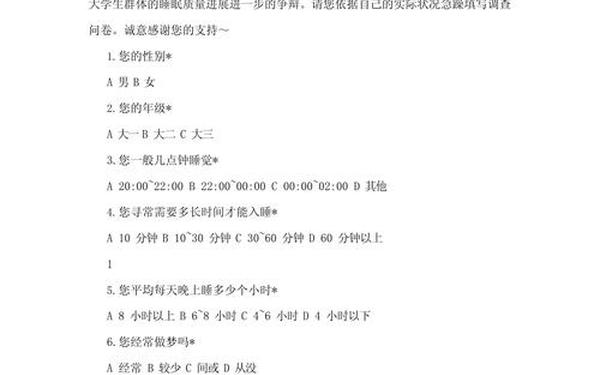

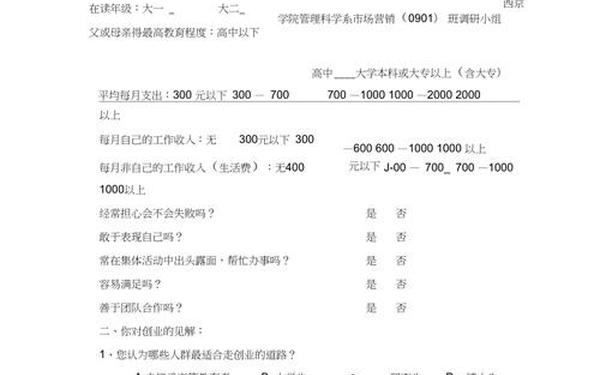

问卷工具的设计需兼顾信度与效度。《大学生消费行为调研》通过预调查调整量表题项的表述方式,将原问卷中模糊的“高消费”概念转化为可量化的餐饮支出、通讯费用等12项二级指标。交叉分析发现,月消费1200元以上群体中78%存在非理性消费,这种具象化的指标设计使研究结论更具说服力。在工具验证环节,采用Cronbach's α系数检验各维度内部一致性,确保问卷信度系数达到0.82以上。

数据分析的立体化呈现

数据解读需要突破简单的百分比统计。针对占座现象中91.18%学生使用书本占位的现状,研究者引入空间利用率模型,发现实际座位空置率高峰时段达35%。这种定量与定性结合的分析方法,有效揭示了“资源紧张”表象下存在的结构性浪费。在消费调研中,通过聚类分析将学生划分为务实型(42%)、享乐型(28%)、攀比型(19%)三类群体,为差异化教育引导提供依据。

可视化表达强化了数据穿透力。《校园环境意识调研》采用热力图展示不同专业学生的环保行为差异,环境工程专业学生在垃圾分类正确率上超出平均值26个百分点,这种空间化呈现方式直观揭示了专业教育对行为模式的塑造作用。而消费报告中的雷达图对比,清晰展现了城乡生源在电子产品、社交娱乐等领域的消费偏好差异,最高离散系数达到0.47。

报告撰写的专业化规范

严谨的学术规范是调研报告的核心要素。优秀案例普遍遵循“背景-方法-结果-讨论”的结构范式,如《占座现象报告》在讨论环节引入公共物品博弈理论,将占座行为定义为“个体理性导致集体非理性”的典型困境,这种理论提升使研究超越现象描述层面。参考文献标注方面,多篇报告采用APA格式规范引用《高等教育设施配置标准》等政策性文件,增强论证的权威性。

图表与文本的协同叙事至关重要。《消费行为报告》中,研究者将月均消费分布表与恩格尔系数趋势图并列呈现,辅以个案访谈中“月均聚餐6.5次”的质性数据,构建起“数据支撑-理论阐释-个案印证”的三维论证体系。这种多模态表达方式,使原本枯燥的数字转化为具有人文温度的社会观察。

研究的全程化把控

考量贯穿调研全过程。在《社会实践参与度调研》中,项目组通过知情同意书明确告知参与者数据用途,对涉及学生干部身份的敏感信息进行匿名化处理,这种操作符合《社会科学研究准则》要求。数据采集环节,采用双重加密技术保护学生隐私信息,原始问卷保存期限严格限定为研究周期加三个月。

对特殊群体的保护机制不可或缺。针对家庭经济困难学生群体,消费调研采用独立编码和样本加权处理,避免因数据暴露导致的心理压力。在结果发布阶段,研究者主动与学校资助中心对接,将8.7%的极端消费异常案例转化为精准帮扶对象,实现学术价值与社会效益的统一。

实践价值的纵深化拓展

优秀的调研报告往往能推动实际变革。《占座现象报告》发布后,学校据此建立教室使用动态监测系统,通过物联网技术实时显示各区域座位空闲率,使座位周转效率提升40%。消费研究提出的“阶梯式理财教育方案”被纳入新生入学教育体系,试点班级的非必要支出同比下降18.6%。这些实践反馈形成了“问题发现-对策建议-效果评估”的完整闭环。

研究还应着眼未来趋势预判。当前已有学者尝试将机器学习算法引入问卷分析,通过自然语言处理技术挖掘开放式问题中的潜在关联。某团队运用LDA主题模型,从500份环境意识问卷的文本数据中提取出“碳中和认知模糊”“环保技术信任危机”等新兴议题,为后续研究开辟了新方向。

这些扎根校园的调查研究,实质上构建了理解当代青年的解码器。从方法论层面看,混合研究范式的成熟应用提升了数据的解释力度;在实践维度,其成果正在重塑教育管理的微观生态。未来的研究需要进一步融合大数据技术,在纵向追踪研究和跨文化比较研究领域深化探索,使高校真正成为社会进步的观察站和试验田。