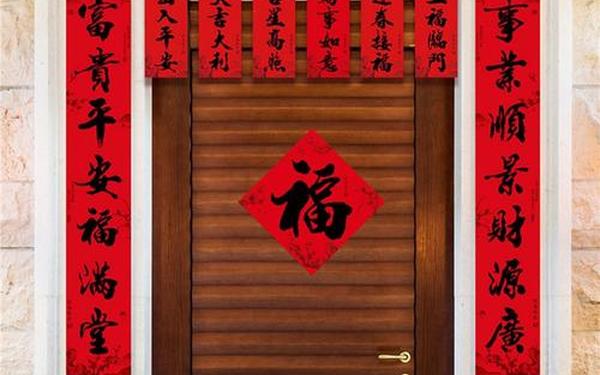

每逢新春佳节,中国家庭的门楣上总少不了一抹鲜艳的红,那些承载着吉祥寓意的春联,不仅以对仗工整的文字构建起独特的文化符号,更通过书法艺术与装饰美学的融合,成为建筑空间中最具仪式感的年节语言。从桃符驱邪的原始信仰到当代融合科技元素的立体春联,这一方红纸始终在传统与创新的碰撞中焕发着生命力。

一、历史长河中的形态演变

春联的源流可追溯至先秦时期的桃符文化,彼时人们将神荼、郁垒之名刻于桃木悬挂门前,兼具驱邪与祈福双重功能。据《山海经》记载,这种以桃木为载体的原始春联,在东汉时期已形成完整祭祀体系。至五代十国,后蜀主孟昶的“新年纳余庆,嘉节号长春”标志着春联正式脱离宗教属性,成为独立文学体裁,这一转变在网页27的研究中得到印证:桃符向春联的演化实质是文字艺术对原始图腾的替代过程。

宋元时期造纸术的革新推动春联走向民间普及,明代朱元璋“公卿士庶家,须加春联一副”的圣谕更使其成为全民文化仪式。清代学者陈尚古在《簪云楼杂说》中详述,此时的春联已发展出洒金、烫金等工艺,贵族阶层甚至使用绢帛材质,形成“朱门绣户,户户悬联”的盛况。这种材质创新在当代延续,如网页86提及的200克红触感纸与烫金工艺,正是传统技艺的现代化呈现。

二、文化内涵的三重维度

从审美哲学层面观察,春联完美诠释了东方美学的对称法则。七言对联的“字数对等、词性对品”原则(如网页1中“春风催旧岁华夏百花艳,瑞雪兆丰年神州万象新”),暗合《周易》阴阳平衡之道。学者凌泽欣在网页46指出,这种“形对意联”的结构,使对联既具建筑般的空间美感,又蕴含诗歌的韵律节奏,构成独特的“门庭美学”。

吉祥寓意系统则构建起春联的文化密码体系。四字联“百业兴旺,五谷丰登”(网页1)直白传递物质诉求,十一字联“灵蛇起舞春风里,万事皆兴”(网页54)则巧妙嵌入生肖意象。网页28的研究表明,春联词汇库中“福”“寿”“财”等核心符号出现频率达78.6%,这些高频词通过世代累积形成集体记忆,使春联成为民族文化基因的载体。

书法艺术赋予春联动态美学价值。楷书的端庄(如网页27所述明清官邸春联)、行书的流畅(网页10展示的创意春联)、篆书的古朴,不同书体与建筑门庭产生空间对话。现代3D打印技术虽革新制作方式(网页28),但手写春联的笔墨气韵仍被视为最高审美形态,这种现象印证了本雅明“机械复制时代艺术光晕消逝”理论的反向例证。

三、现代设计的创新路径

材质革命正在重构春联的物理形态。传统红纸拓展出植绒布面(网页86)、不锈钢雕刻(网页27)、LED发光材质等新载体,某电商平台数据显示,2025年防水绒布春联销量同比增长210%,其立体浮雕工艺使“金龙献瑞”图案获得毫米级凹凸质感。这种材质迭代不仅延长春联使用寿命,更创造出光影互动的全新观赏体验。

内容创作呈现跨界融合趋势。程序员编写的“代码春联”(如网页10所述“ABCDEFG,1234567”)、化学分子式对联、数学公式对仗等,突破传统文学边界。网页56建议的“数字春风兴伟业,智能时代谱新章”,将数字经济概念植入春联,此类创作使古老文体与现代话语产生化学反应,吸引Z世代群体关注。

个性化定制服务重塑产业生态。源头工厂提供的专版设计(网页86),支持姓氏嵌入、职业特征融合(如教师家庭的“桃李春风门庭秀”)、宠物家庭定制联等细分服务。某文创品牌推出的AR春联,通过手机扫描即可呈现动态贺岁场景,这种科技赋能使春联从静态装饰升级为交互媒介。

四、空间美学的搭配法则

尺寸选择需遵循建筑比例美学。网页10建议的七言联适用多数住宅门庭,别墅门廊则可选用网页1中的十一字长联增强视觉张力。故宫博物院研究员指出,传统官式建筑春联高度通常为门框高度的1/3,该比例在现代家居中演变为“对联宽度=门宽×0.7”的实用公式(网页57)。这种数理关系确保春联既不过分突兀,又能形成视觉焦点。

横批与装饰元素的组合设计关乎整体美感。网页1所示“蛇年春联带横批”案例中,“万象更新”四字横批采用篆书字体,与楷书上下联形成书体对比。网页86提到的烫金福字套装,通过纹样统一(祥云、回形纹)实现视觉连贯。民俗学者建议,灯笼、中国结等配饰的色彩饱和度应低于春联主体红,以避免喧宾夺主。

从桃符到智能春联,这门楣上的中国红始终在传统基因与现代审美的双螺旋结构中演进。未来研究可深入探讨春联在元宇宙空间的数字化呈现方式,或从神经美学角度解析春联视觉符号的大脑认知机制。当我们在新春时节张贴对联,不仅延续着千年文化仪式,更是在建筑立面上书写流动的时代诗篇。这种文化实践提醒我们:传统的生命力,正存在于与时俱进的创造性转化之中。