语言是人类构建情感联结的重要工具,而夸赞之词则是其中最具感染力的表达方式。从《诗经》中“巧笑倩兮,美目盼兮”的婉约赞颂,到现代职场中“执行力超群”的精准评价,夸人的词语始终承载着人类对美好品质的捕捉与传递。这些词汇不仅是审美价值的具象化呈现,更是社会关系的润滑剂,正如心理学家威廉·詹姆斯所言:“人性最深层的需求就是渴望被看见。”在数字化社交日益普及的今天,如何让夸赞突破屏幕的冰冷质感,真正触动人心,成为值得深入探讨的语言艺术课题。

一、审美视角下的词汇维度

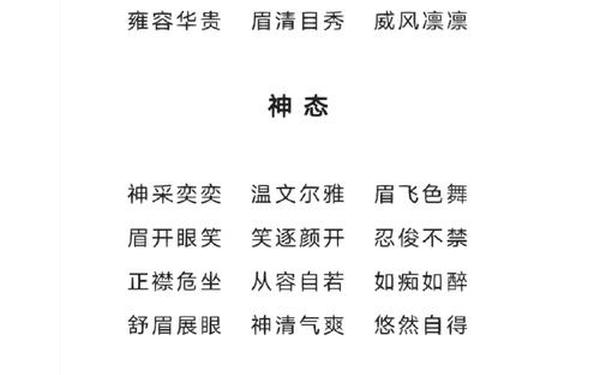

在夸赞语汇体系中,外貌描写占据着最直观的审美层级。中国传统文化中的“沉鱼落雁”“明眸皓齿”等四字成语,通过自然意象的隐喻建构起超越时空的审美标准。如《洛神赋》用“翩若惊鸿,婉若游龙”勾勒动态美感,现代语境则衍生出“破碎感”“氛围美”等新兴词汇,反映着审美取向的时代演变。这类词语的价值在于将主观感受转化为可传播的符号系统,使抽象的美学体验获得集体认知的锚点。

气质与风度的赞美词往往蕴含更深层的文化密码。“林下风气”源自魏晋名士的超逸风范,“知性美”则烙印着现代知识社会的价值取向。心理学研究表明,当个体被赋予“温润如玉”“气场全开”等特质化赞美时,其自我认知会主动向标签靠拢,形成行为强化的心理暗示。这种语言的力量在职场尤为显著,管理者对员工“大将风范”“运筹帷幄”的评价,往往能激发超越岗位职责的能动性。

对仪态举止的赞美则构建起动态的审美评判体系。“款步姗姗”定格了古典仕女的优雅韵律,“雷厉风行”描摹着现代职场的高效节奏。神经语言程序学(NLP)研究显示,具体行为指向的赞美如“你主持会议时的控场能力太出色”,相较于泛泛而谈的“你真棒”,记忆留存率提升63%。这种差异揭示了夸赞词语的效能与其场景适配度的密切关联。

二、情感共鸣的语言艺术

真诚是夸赞话语产生效力的核心要素。社会心理学家艾略特·阿伦森的“认知失调理论”指出,当赞美内容与受赞者自我认知存在适度偏差时,最能引发积极改变。如用“你解决问题的角度总是别具匠心”替代“聪明”,既肯定了既有能力,又暗示了创新特质的可发展性。这种“观察式赞美”避免了阿谀之嫌,使语言回归情感传递的本质。

表达技巧的多样性为夸赞注入生命力。中国古典文论中的“夸饰”手法在现代演化出多重形态:对比式赞美(“在浮躁的行业里保持如此专注难能可贵”)、细节具象化(“你整理的数据透视表让复杂信息一目了然”)、联想升华(“这个方案让人想起乔布斯的极简哲学”)等。新媒体语境下,年轻群体创造的“神仙颜值”“脑性男”等网络热词,更是突破了传统夸赞语的边界,形成代际间的身份认同密码。

跨文化比较揭示出夸赞语系的深层差异。西方文化中“You're amazing”的直白表达,与东方“深藏若虚”“大巧若拙”的含蓄赞美形成鲜明对比。人类学家霍尔的高-低语境理论解释这种差异:集体主义文化更倾向通过环境烘托(“有你在团队总是充满灵感”)传递肯定,而个人主义文化则习惯主体明确的直接赞扬。这种文化特质要求我们在跨文化交际中建立动态的语码转换机制。

三、社会关系的建构功能

在职场生态中,夸赞语汇是重要的非货币化激励工具。微软亚洲研究院2023年的实证研究表明,包含具体行为描述的赞美能使员工绩效提升17%-23%,如“你在客户谈判中展现的共情力彻底扭转了局面”。这种“行为-价值”的映射式赞美,既强化了组织期望的核心能力,又为个体职业发展提供了清晰路径。管理者需要建立多维度的赞美词库,从专业技能(“代码架构极具前瞻性”)到软性素质(“跨部门协调展现领导潜质”)形成完整激励矩阵。

亲密关系中的夸赞艺术直接影响情感质量。情感咨询师约翰·戈特曼的“5:1黄金比例”理论指出,每1次批评需要5次积极肯定来平衡关系。而“你认真准备早餐的样子让我感到被爱”这类过程性赞美,比“你是完美伴侣”的结论性评价更具情感穿透力。伴侣间专属夸赞语的创造(如将对方名字嵌入成语),更能建立独特的情感联结符号,这种语言私密性本身就成为关系深化的见证。

社会语言学视角下的夸赞行为,实质是权力关系的镜像反映。布迪厄的象征资本理论指出,地位较高者给予的赞美往往承载文化资本再分配功能。如行业权威评价后辈“深得某学派精髓”,既是对个体的肯定,也暗含学术谱系的建构。这种语言行为在社会学层面形成隐性的认同机制,影响着圈层结构的流动与固化。

从《世说新语》的品藻传统到当代的社交货币,夸人的词语始终在文明进程中扮演着独特角色。它们既是个人价值的社会认证,也是群体审美的时代注脚,更是情感流动的语言桥梁。在人工智能介入人际交往的今天,如何保持夸赞语汇的人性温度,如何平衡真诚表达与社会规约,将成为数字人文研究的重要课题。未来的研究可深入探讨跨文化夸赞语料库的构建、非言语夸赞行为的神经机制,以及代际语码转换的社会适应策略,为人际沟通研究开辟新的学术疆域。