以下是《女娲补天》教学实录及名师示范课的精华记录,综合多篇课堂实录和教学设计整理而成,涵盖教学环节设计、师生互动及教学亮点:

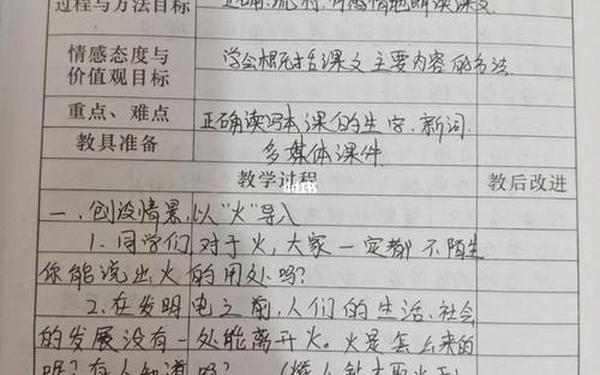

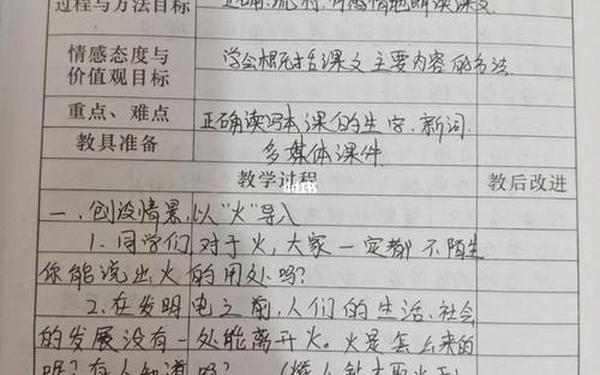

一、导入环节:激发兴趣,联结现实

1. 神话图片导入

教师展示《盘古开天地》《后羿射日》《精卫填海》等神话故事图片,引导学生猜测故事名称,引出《女娲补天》。通过排序神话故事,帮助学生理解神话的传承性(如:盘古开天→女娲造人→女娲补天)。

亮点:通过“娲”字的解析(专为女娲创造的字),强调其文化地位,引发学生对女娲的崇敬之情。

2. 现实情境引入

联系汶川地震、南方雪灾等自然灾害,对比远古时期人类面临的灾难,引导学生体会女娲补天的意义,增强情感共鸣。

二、字词教学:聚焦叠词与形声字

1. 叠词赏析

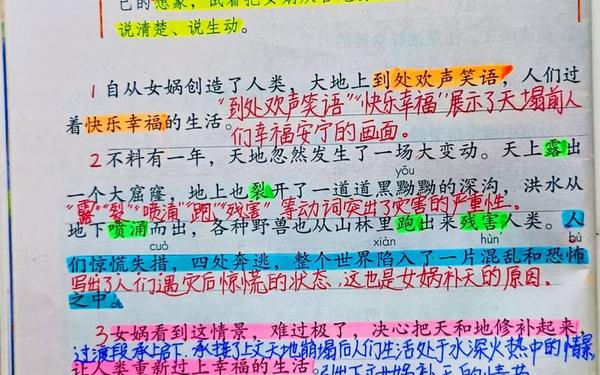

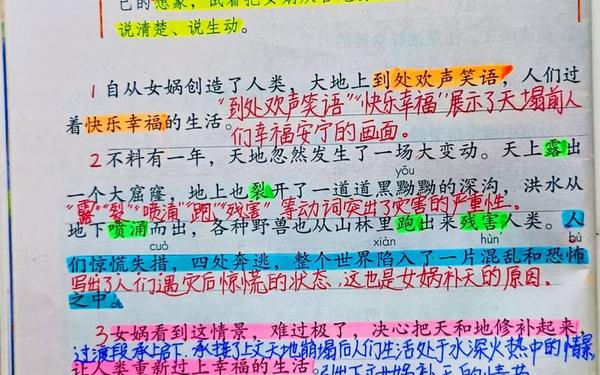

教师通过标红“黑黑的大窟窿”“熊熊大火”等叠词,引导学生对比删减叠词后的句子,体会叠词增强画面感、突出灾难严重性的作用。

互动示例:

师:“‘一道道深沟’和‘一道深沟’有什么不同?”

生:“‘一道道’说明深沟又多又密!”

2. 形声字解析

以“塌”“冶”“炼”为例,结合偏旁解析字义(如“冶”与两点水、“炼”与火字旁),强化形声字规律。

三、文本分析:问题驱动与想象补白

1. 核心问题链设计

围绕“女娲为什么补天?如何补天?结果如何?”展开,引导学生通过自主阅读提取关键信息。

学生提问示例:

“女娲为什么要用五彩石补天?”“她经历了哪些困难?”

2. 灾难场景品读

聚焦“天塌地裂”“洪水肆虐”等描写,通过朗读体会灾难的可怕,并分析环境描写对塑造女娲形象的作用(如对比人类“惊慌失措”与女娲的“决心”)。

3. 补天过程想象

引导学生想象女娲寻找五彩石的艰辛:“她可能去过哪些地方?遇到什么危险?”通过补白细节,深化对女娲勇敢、坚韧品质的理解。

名师示范:通过对比《淮南子》原文与课文改编,分析神话的浪漫主义色彩(如“断龟足撑天”“杀黑龙震慑野兽”)。

四、情感升华与价值观引导

1. 角色代入与共情

教师提问:“如果你是女娲,看到人类受难会怎么做?”引导学生体会女娲的母性光辉与责任感。

朗读设计:通过重读“难过极了”“几天几夜”等词,感受女娲的焦急与坚持。

2. 神话精神探讨

总结女娲“不畏艰险、甘于奉献”的精神,联系现实中的英雄人物(如救灾志愿者),引导学生理解神话的现实意义。

五、名师教学亮点

1. 对比阅读与深度拓展

引入《淮南子》原文片段,分析神话的夸张与想象,培养学生批判性思维。

2. 跨学科融合

结合科学知识讨论“补天”的象征意义(如修复生态平衡),拓宽文本解读维度。

3. 读写结合

布置拓展任务:“写一段女娲寻找五彩石的日记”,将阅读与写作结合,强化语言运用能力。

板书设计

女娲补天

原因:天塌地裂 → 人类受难(灾难描写:叠词)

经过:求雨造船 → 寻石炼石 → 补天撑天(勇敢、智慧)

结果:天地安宁 → 精神传承(奉献、大爱)

参考文献:以上内容综合自多篇教学实录,实际教学中可根据学情灵活调整环节与互动策略。