在信息爆炸的时代,议论文写作不仅是学术能力的重要体现,更是理性思维与批判性思考的直观呈现。一篇优秀的议论文如同精密运转的思维机器,论点如轴心,论据如齿轮,论证如传动装置,共同构建逻辑严密的认知体系。本文将系统解析议论文写作的核心框架与进阶技巧,为不同层次的学习者提供兼具实用性与深度的写作指南。

一、结构搭建:骨骼与血脉

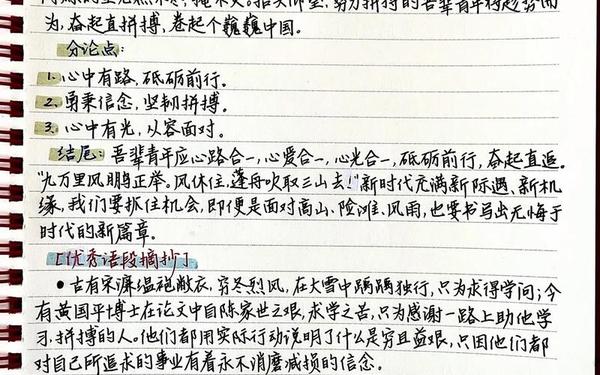

经典的五段式结构(引言-论点-论据-辩证-结论)始终是议论文的根基。如网页12所述,这种结构既能保证论证的完整性,又能通过"猪肚"部分的三段论据展示思维的广度。但真正的写作高手往往会在传统框架中注入巧思,例如采用"破立结合"的递进结构:先批驳对立观点,再确立自身立场,最后通过辩证分析强化说服力。

进阶的写作可参考"主体段落五层结构"(分论点-阐释-事例-分析-小结),这种模式将每个论证单元打造成微型议论文。以"文化传承需要创新"为例,分论点提出后,可引用陈依妙用二胡演绎流行音乐的事例,继而通过假设论证"若没有这类创新,传统文化必将断层",最后用"传统是根基,创新是枝叶"收束段落。这种结构既能保证逻辑连贯,又能避免事例堆砌的弊病。

二、论点与论据:灵魂与血肉

论点的确立需要经历"多向度思维"的淬炼。如网页1提出的"二元架构法",在讨论"传统与创新"时,可构建"守正"与"开新"的辩证关系,既强调守护文化基因的重要性,又突出与时俱进的必要性。这种方法突破非此即彼的思维定式,展现认知的深度。

论据的选择需遵循"三维筛选原则":时间维度兼顾古今,空间维度横跨中外,类型维度平衡事实与理论。引用司马迁著《史记》时可对比希腊希罗多德的《历史》,说明不同文明对历史书写的共同追求;讨论科技时,既举基因编辑婴儿的反例,又引爱因斯坦"科学需要指南"的名言,形成立体论证。网页38强调的"50-100字事例浓缩法"在此尤为重要,如用"敦煌女儿樊锦诗数字化保护壁画"的案例,既体现传统守护又彰显现代创新。

三、论证技巧:经脉与穴位

过渡句的运用是保证文气贯通的关键。网页29提出的"六种过渡方式"中,"时空拓展法"尤为实用。如在论证"英雄精神永恒"时,可用"从精卫填海的神话,到文天祥的丹心汗青,再到黄大年的科技报国"实现历史纵深;讨论环境保护时,以"当亚马逊雨林在燃烧,当北极冰川在消融,当洱海月影渐模糊"构建空间张力。

辩证论证需要"双重视角"。网页30建议的"假设分析法"与"归谬法"结合使用能产生奇效。例如批驳"读书无用论",先假设其成立,推导出"文明将倒退至结绳记事"的荒谬结论;再通过"任正非坚持研发投入缔造华为帝国"的正面案例,形成逻辑闭环。这种论证如同太极推手,借力打力间尽显思辨锋芒。

四、语言风格:气韵与神采

精准用词需遵循"三度原则":专业术语体现学术深度,修辞手法增添文学温度,过渡词汇保证逻辑准度。如网页50示范的"担当精神是铸造青年昂扬精神的鲜亮底色","铸造"与"底色"的搭配既有金属质感又含文化意蕴;引用《管子》"不审不聪则缪"时,用"斯言不谬"承接,展现古典与现代的对话。

修辞手法的运用要"羚羊挂角,无迹可寻"。比喻论证可将"文化自信"喻为"参天巨树的年轮",排比句"从敦煌飞天的飘带到高铁列车的流线,从青铜鼎的饕餮纹到量子卫星的轨道"能实现时空穿越的修辞效果。网页1提供的"剪烛燃烧"模板中,"焰焰一火,灼灼之光"的意象运用,将抽象概念转化为可感画面。

在数字化写作时代,议论文的形态正在发生嬗变。未来的研究可着眼于多媒体论证的整合,如将数据可视化图表嵌入传统文本,或开发AI辅助的论据匹配系统。但无论形式如何演变,理性思辨的内核始终是议论文的灵魂。写作者当如古希腊的辩证法家,在观点的交锋中磨砺思维,在逻辑的建构中追求真理,这或许正是议论文写作超越应试的终极价值。