在当代社会协作中,集体委托书作为组织内部或跨主体间权责转移的法定凭证,其规范性和法律效力直接影响委托行为的合法性。从建筑劳务班组集体授权到社区集体诉讼代理,再到企业员工户口管理委托,这类文书的广泛应用场景对模板的标准化提出了更高要求。如何构建兼具法律严谨性与操作灵活性的集体委托书,成为组织管理中的核心课题。

一、法律效力与结构规范

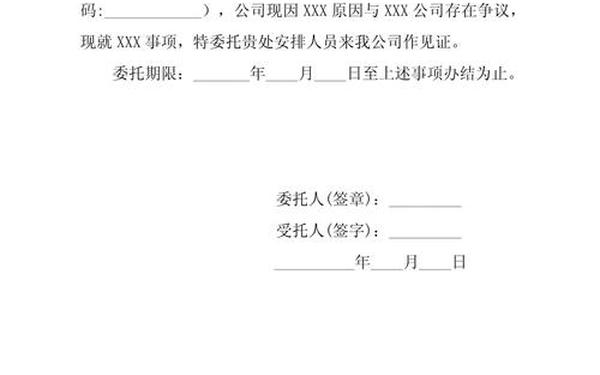

集体委托书的法律效力源于《民法典》第165条对委托代理的明确规定,其本质是通过书面形式将集体意志转化为个体代理权限的法定载体。根据司法部公布的公证指南,有效的集体委托书需包含委托人集体身份标识、受托人资质说明、具体代理事项、权限范围及存续期限五要素。例如网页11中的建筑劳务委托模板,明确标注了"本班组集体签名"和"委托期限至工程合同期满",既符合集体决策特性,又界定了时空效力边界。

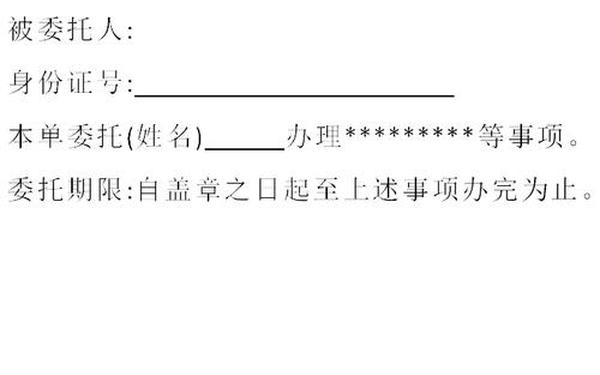

在结构规范层面,标准化模板通常采用"总-分-附"的三段式架构。总述部分需载明集体委托的性质和目的,如网页38中"兹委托XX全权代表本班组"的表述;分项条款需逐条列明代理权限,包括事务处理、文件签署、争议解决等具体内容;附件部分则要求全体成员签名确认,如网页1中"班组受权人签名并按指模"的设计,通过生物识别信息强化文书真实性。这种结构既确保法律要件的完整性,又为特殊条款的补充预留空间。

二、核心条款与责任划分

委托权限条款是集体委托书的核心构成,需遵循"具体化"与"限定性"双重原则。网页48中引用的最高法案例显示,过于笼统的"全权代理"表述易引发法律争议,因此模板中常见"代为签订劳务合同"、"办理工资结算"等具体事项枚举。建筑行业集体委托书还特别注明"不得转委托给70岁以上人员"的年龄限制,这种精细化条款设计可有效防控代理风险。

责任划分机制需平衡集体意志与个体权益。网页29强调的"受托人行为视同委托人行为"条款,在法律层面建立了直接责任关联。但网页23同时指出,当受托人超越委托权限时,集体委托人可援引《民法典》第171条主张免责。在工伤处理等特殊场景中,模板通常增设"特别授权"条款,如网页11要求受托人处理工伤纠纷需取得半数以上成员书面同意,这种设计既保障代理效率,又维护集体决策权。

三、应用场景与注意事项

不同应用场景催生差异化的模板变体。在建设工程领域,网页16提供的班组委托书包含"劳务协议洽谈"、"工资分配"等特色条款,并设置"二人以上见证"的公证要件。而户籍管理类委托书则需嵌入公安机关要求的特定表述,如网页20模板中"受托人身份证复印件粘贴处"的版式设计,满足行政审查的形式要求。对于集体诉讼委托,网页16示范文本特别强调"代为变更诉讼请求"等程序性权限,体现司法场景的特殊需求。

实务操作中需重点防范三类法律风险:一是委托主体瑕疵,如网页31指出的"集体签名需与购房合同一致",避免出现代签冒签;二是权限冲突问题,当存在多份委托书时应注明效力优先顺序;三是时效管理漏洞,网页1模板中的"离开本工程即终止"条款,通过事件触发机制规避超期代理。公证机关建议,涉及重大财产处置的集体委托,应采用网页29推荐的"权限限制+公证备案"双重保障模式。

随着数字化治理的推进,集体委托书正经历从纸质文书向电子签章的转型。未来研究可探索区块链存证技术在委托关系固化中的应用,以及智能合约自动执行代理权限的可行性。但无论形式如何演变,集体委托书作为"组织行为宪法"的本质不会改变,其核心价值始终在于通过严谨的文本架构,将分散的个体意志转化为具有法律效力的集体行动纲领。这要求我们在模板设计时,既要恪守法律底线,也要保持应对组织变革的弹性空间。