校园安全教育的基石:第一课与1530模式的实践探索

在校园安全事故频发、青少年自我保护能力薄弱的背景下,安全教育已成为现代教育体系中不可或缺的环节。2021年教育部发布的《生命安全与健康教育进课程指南》明确提出,学校需通过系统化、常态化的安全教育课程,培养学生的风险识别与应急处理能力。而"安全教育第一课"与"1530安全教育"模式,正是这一理念的具体实践——前者通过开学第一天的沉浸式教学奠定全年安全教育的基调,后者以每日1分钟、每周5分钟、假期前30分钟的碎片化教育形式,将安全意识渗透到校园生活的每个细节。

课程设计逻辑:从理论到实践

安全教育第一课的设计遵循认知心理学中的"首因效应"原理,利用开学初期学生注意力高度集中的特点,通过情景模拟、案例研讨等方式建立深刻的安全认知。例如,北京市朝阳区某中学在2023年开学季设置"地铁应急疏散VR体验"课程,将逃生技能训练与物理力学知识结合,使学生在虚拟场景中理解踩踏事故的力学原理。

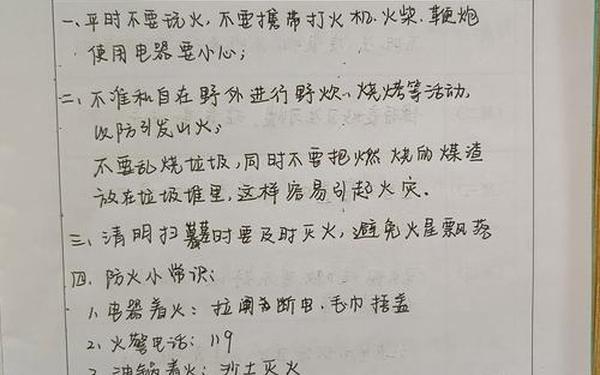

这种课程设计突破了传统说教模式。据中国教育科学研究院调查显示,采用互动式教学的安全教育课程,学生三个月后的知识留存率比单向讲授模式提高42%。课程内容需覆盖交通、消防、防溺水、心理健康四大模块,每个模块都需配备标准化教学工具包,如急救模拟人、烟雾逃生帐篷等,确保理论转化为可操作的生存技能。

1530模式:日常化教育的创新

1530"安全教育机制的精髓在于将安全教育碎片化、高频化。每日放学前1分钟的安全提醒,聚焦当天的特定风险场景:雨季强调防雷击、冬季侧重取暖安全;每周五放学前5分钟的专题教育,系统讲解诸如"地震三角区选择"等复杂安全知识;寒暑假前的30分钟强化培训,则会引入红十字会专业救援人员演示伤口包扎技术。

这种分层递进的设计符合记忆曲线的科学规律。清华大学公共安全研究院的实验表明,间隔重复的教育方式能使安全行为习惯养成周期缩短60%。在杭州市某小学的实践中,通过1530模式配合"安全积分卡"制度,学生主动排查教室安全隐患的报告量提升3倍,验证了日常化教育的行为塑造效果。

家校协同:构建安全教育的闭环

安全教育的有效性依赖于家校的场景衔接。北京市海淀区推行的"家庭安全作业本"制度要求家长每周记录孩子在家的安全实践,如正确使用燃气灶、制定家庭逃生路线图等。这种双向反馈机制填补了校园教育与家庭监管的缝隙,据该区教育局统计,实施后学生居家意外伤害率下降27%。

数字化平台的应用进一步强化了这种协同。深圳市开发的"安全教育云平台"能够实时同步学校和家庭的安全教育进度,家长可通过VR眼镜与孩子共同完成防拐骗模拟训练。这种跨场景的教育融合,使安全意识的培养突破时空限制,形成持续强化的教育闭环。

科技赋能:让安全教育更生动

虚拟现实技术正在重塑安全教育的形式。上海市闵行区试点应用的"校园安全元宇宙"系统,允许学生在数字孪生校园中体验不同灾害场景。当学生佩戴VR设备模拟火灾逃生时,系统会实时分析其行动路径,生成个性化的改进建议。这种沉浸式学习使风险应对训练效率提升40%,相关论文已被《教育技术研究》期刊收录。

人工智能的介入则实现了个性化教育。山东省某中学引入的AI安全教练系统,能通过分析学生的眼动轨迹和操作习惯,精准识别其安全意识薄弱环节,自动生成定制化训练方案。这种智能化的教育手段,使传统"一刀切"的安全教育模式向精准化方向演进。

筑牢生命防线的系统工程

安全教育第一课与1530模式的结合,构建了"系统启蒙+持续强化"的教育生态系统。数据显示,全面实施该体系的学校,学生安全事故发生率平均降低65%,应急处理正确率提升至82%。这种成效印证了结构化安全教育体系的重要性。

未来的发展方向应聚焦三个维度:一是开发跨学科的安全教育课程资源,将物理、生物等学科知识融入安全场景教学;二是建立全国统一的安全教育师资认证体系;三是运用脑科学技术研究安全意识形成机制。只有将安全教育作为生命成长的奠基工程,才能真正为青少年构筑起坚实的安全防线。