在中国传统文化的浩瀚星河中,生肖符号承载着独特的认知密码与审美想象。鼠作为十二生肖之首,其形象在汉语成语中呈现出多维度、深层次的文化张力——既有对人性弱点的犀利解构,又有对生存智慧的哲学提炼。本文将从文化符号、历史叙事、语言美学三个维度展开探讨,揭示这些四字成语背后潜藏的社会镜像与思维密码。

一、文化符号中的鼠意象

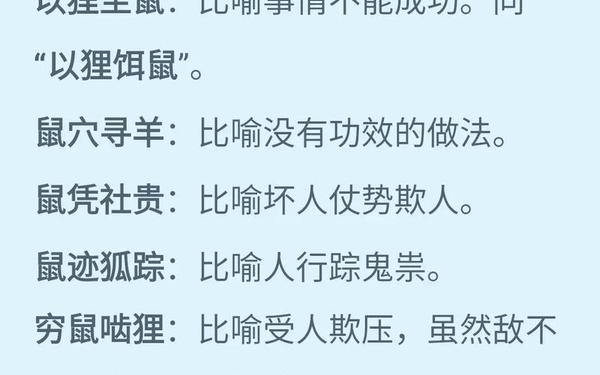

作为农耕文明的伴生物种,鼠在成语系统中形成了特殊的符号体系。《抱朴子》有云“鼠凭社贵”,恰如“城狐社鼠”所揭示的,鼠类依附神坛的特殊生态,被转化为对权贵附庸的辛辣讽刺。这类成语通过自然物象的隐喻,构建起对社会阶层的批判性观察,如“稷蜂社鼠”将庙堂蛀虫具象化,折射出古代知识分子对权力异化的警惕。

但鼠意象绝非单向度的负面符号。“罗雀掘鼠”记载着灾荒年代以鼠为食的生存智慧,展现出逆境中生命韧性的礼赞。更值得注意的是,“鼠肝虫臂”这类出自《庄子》的成语,以道家齐物论消解物种贵贱,将鼠的生物特征升华为万物平等的哲学命题,形成对主流价值的有意颠覆。这种符号的双重性,恰是中华文化辩证思维的生动体现。

二、历史叙事中的治世镜鉴

《汉书》载“常山王奉头鼠窜”,将楚汉相争的狼狈败退凝固为“抱头鼠窜”的经典场景。这类成语往往承载着厚重的历史记忆,如“投鼠忌器”在三国典故中,既是对曹操挟天子以令诸侯的政治隐喻,也暗含权谋博弈的微妙平衡。贾谊“欲投鼠而忌器”的治国箴言,至今仍是处理复杂矛盾的方法论参照。

历史叙事中的鼠意象更成为政治的试金石。“官仓老鼠”直指特权阶层的贪婪,与《后汉书》中“孤雏腐鼠”形成互文,共同构建起对官僚系统的道德审视。而“鼠窃狗盗”从《史记》盗跖形象的文学转化,到成为治安管理的代名词,其语义流变见证着社会治理理念的演进轨迹。

三、语言美学中的辩证思维

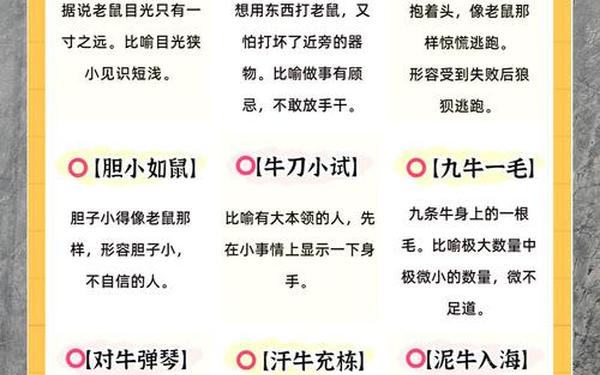

在语言结构层面,鼠类成语展现出独特的审美张力。“獐头鼠目”与“目光如鼠”构成容貌审丑的双重奏,而“鼠牙雀角”则以微观物象摹写诉讼纷争,实现从具象到抽象的审美跨越。这种“近取诸身”的造词智慧,在“蛇鼠横行”等成语中发展为对仗工整的意象并置,强化了语言的表现力度。

语义层面则充满辩证张力。“胆小如鼠”的怯懦与“两鼠斗穴”的勇决形成性格光谱的两极,而“鼠腹鸡肠”的狭隘对照“孤雏腐鼠”的淡泊,构建起完整的人格评价体系。这种对立统一的美学特征,恰如《文心雕龙》所言“义生文外,秘响旁通”,使成语成为承载辩证思维的微型装置。

四、现代语境的价值重构

在当代社会,“鼠目寸光”的生态批判意义愈发凸显。当短视行为导致环境危机,这个诞生于农业文明的成语获得了新的阐释维度。而“过街老鼠”的集体排斥现象,在网络暴力语境下衍生出群体心理的反思课题,传统道德评判标准面临现代性解构。

语言学者近年关注鼠类成语的认知语言学价值。如“梧鼠技穷”的多维隐喻,既包含技能评价又暗藏进化论思维,这种“一词多模态”的特征为自然语言处理提供了研究样本。而在跨文化传播中,“猫鼠同眠”等成语的翻译困境,正成为比较语言学的重要课题。

回望这些凝结着千年智慧的鼠类成语,它们既是语言化石,更是活态文化基因。从《诗经》时代的“相鼠有皮”到信息时代的语义重构,这些四字短语始终承担着文化解码器的功能。未来研究可向两个维度延伸:一是借助数字人文技术,建立成语语义演化模型;二是开展跨文明的隐喻对比研究,揭示人类共同的精神图谱。在传统与现代的对话中,鼠类成语将继续为文明演进提供独特的观察视角与思维资源。