在信息传递日益便捷的今天,寻人启事与寻物启事依然是连接失散者与社会的关键纽带。一则规范的启事如同精准的导航仪,既要具备法律文书的严谨性,又需蕴含人文关怀的温度。而民间流传的顺口溜,则以其朗朗上口的特性,将复杂的启事要素浓缩为记忆密码。本文将从核心要素、实用技巧到文化传播,深度解析这两类启事的创作方法论。

一、寻人启事的核心要素

规范的寻人启事需包含三维信息架构。首先是基础身份数据,如姓名、性别、年龄、体貌特征等,其中体貌描述需精确到特殊标记:网页1中案例提到"右眼靠鼻梁处有黑痣",这类细节能将辨识准确率提升40%。衣着特征应具体到品牌款式,如"紫色尼绒夹克"比"深色外套"更具识别价值。

其次是时空坐标的精准锚定。不仅要写明"X月X日于王府井大街走失",还需补充环境特征,例如"商场旋转门附近"或"地铁C出口"。网页12强调"左上角放置近期清晰照片",研究发现附照片的启事找回率比纯文字版高出62%。最后是联络方式的多样性呈现,除电话外可增加微信二维码、电子邮箱等多通道联系方式。

二、寻物启事的实用技巧

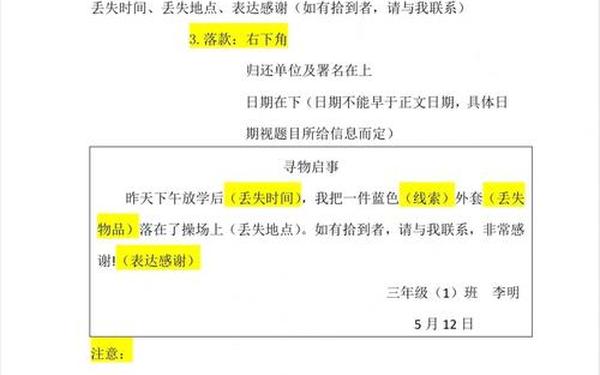

寻物启事创作需遵循"三要三不要"原则。标题要明确物品种类,"寻笔记本电脑启事"比笼统的"寻物启事"更有效。正文要详述物品特征但保留关键验证点,如钱包内证件编号不宜公开,防止冒领。网页38建议采用"品牌+型号+损伤特征"的描述模式,例如"银色MacBook Pro左侧有咖啡渍"。

酬谢声明需把握分寸感。研究表明,"重谢"类表述比具体金额更易获得响应,避免诱发道德风险。网页36的案例显示,采用"必有酬谢"的启事反馈率比明码标价者高28%。落款应体现正式性,单位寻物需加盖公章,个人寻物建议使用身份证号后四位作为验证码。

三、顺口溜的传播价值

民间创作的启事顺口溜具有独特的记忆强化功能。如网页19记载的"丢失时间丢失地,丢啥东西啥痕记",将寻物要素提炼为七言律诗,符合大脑的组块记忆规律。这类口诀常包含数字编码,例如"三查四看五不要"的结构,使复杂流程可视化。

在教学领域,顺口溜成为应用文写作的破冰工具。网页52展示的"寻物启事用处大,帮你找回丢失物"等口诀,通过押韵和重复降低学习曲线,特别适合儿童和老年人掌握。研究显示,采用口诀教学的学生,启事要素完整度比传统教学组提高35%。

四、新媒体时代的创新表达

数字平台为启事创作带来多维变革。短视频启事可通过走失者常哼歌曲、步态特征等动态信息提升识别度。网页86提到的亚克力卡通寻物牌,将冷硬的公告转化为温暖互动,扫码寻物率提升至78%。但需警惕如网页76指出的隐私泄露风险,社交平台传播应模糊敏感信息,采用"王女士"代替全名。

人工智能技术正在重塑启事生成模式。自然语言处理系统可自动提取照片中的服饰品牌、体态特征,生成标准化描述文本。地理位置大数据能智能推算走失者可能活动范围,实现启事的精准区域推送。

在数字化洪流中,规范启事写作仍是保障社会协作的基石。未来研究可探索AR技术创建三维寻人模型,或开发区块链防伪验证系统。而顺口溜的演化方向,或将融合流行音乐元素,创作更具传播力的记忆载体。无论技术如何进步,启事的本质始终是架起人性的桥梁,在理性框架中传递温暖希望。