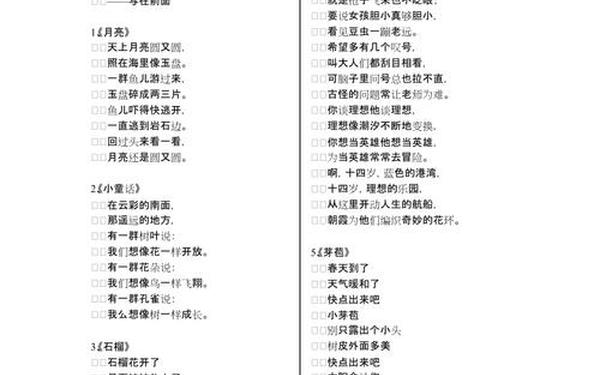

小学1-6年级现代诗歌教学是语文教育中培养学生语言感知力和审美能力的重要载体。以《六年级现代诗歌大全100首》为例,其内容精选了符合儿童认知特点的现代诗作,如《老师的微笑》《歌唱祖国》《雾色的红唇》等,这些作品通过简练的语言和生动的意象,构建了从自然、师生情感到家国情怀的多维主题框架。例如《老师的微笑》以“风中的帆”“晨曦的露珠”等比喻,将抽象的情感转化为具象的画面,帮助学生理解师爱的温暖与力量;而《歌唱祖国》则通过“脊背”“光明”等意象,激发学生对民族精神的认同感。

从教材编排看,这些诗歌遵循了“由浅入深”的认知规律。低年级以童趣盎然的短诗为主(如《如果我是一片雪花》),高年级则引入更具哲理性的作品(如《相信未来》)。人教版教材在“轻叩诗歌的大门”专题中,通过对比古典诗词与现代诗歌的韵律差异,引导学生感受自由体诗的独特魅力。这种设计既呼应了新课标对“文学阅读与创意表达”的要求,又通过多元化的选材实现了语言训练与人文素养的融合。

审美教育与情感共鸣

现代诗歌在小学教育中的核心价值在于其审美启蒙功能。以《雨巷》为例,诗中“丁香般的姑娘”象征美好理想,配合“悠长寂寥的雨巷”这一意境,能引发学生对朦胧美的感知。研究表明,儿童对诗歌中拟人化意象(如《铁甲骑士》中的“小房子”)和节奏感(如《捉月亮的网》的押韵句式)具有天然亲近性,这为情感共鸣提供了基础。

诗歌的情感表达还具有疗愈性。例如《爸爸的鼾声》通过“山上的小火车”这一比喻,将父爱转化为可触摸的形象,帮助留守儿童缓解亲情缺失的焦虑。学者马淑琴在案例研究中发现,学生通过模仿《青花瓷》歌词创作诗歌,不仅提升了语言能力,还实现了自我情绪的表达与宣泄。这种“以诗育心”的教学实践,印证了诗歌对儿童心理健康发展的积极作用。

教学策略与创新路径

针对现代诗歌教学存在的“五段式模式化”问题,创新教学方法成为关键。情境创设是有效策略之一:如《校园早晨》教学中,教师可通过角色扮演还原“晨风揉眼”“书包蹦跳”的场景,让学生体验诗歌的动态画面感。北京景山学校的实践表明,将《面朝大海,春暖花开》与绘画结合,能使学生更直观地理解“喂马劈柴”背后的生活理想。

互动式学习同样重要。杭州市某小学开发的“诗画注解展”项目,要求学生为《秋姑姑》设计插画并撰写赏析,通过跨学科任务强化理解深度。鼓励原创诗歌(如班级诗集编撰)能激发创造力。数据显示,参与创作的学生在比喻句使用频率上比对照组高出42%,印证了“输出倒逼输入”的理论。

实践应用与素养提升

现代诗歌教学对语文素养的提升体现在多个维度。在语言能力方面,《致橡树》中“木棉与橡树”的并列结构,帮助学生掌握象征手法;《大堰河——我的保姆》中“雪”与“笑”的意象对比,则深化了修辞认知。文化素养方面,《中华少年》等作品将传统文化元素融入现代语境,成为传承民族精神的桥梁。

评价体系的革新同样不可或缺。北京市门头沟区的“课堂表现+作品集”多元评价模式,将朗诵表现(占30%)、创作成果(占50%)和小组协作(占20%)纳入考核,打破了传统考试的局限性。未来可借鉴台湾地区的“现代诗护照”制度,通过分级认证激励学生持续探索诗歌世界。

《六年级现代诗歌大全100首》作为小学诗歌教育的典型范本,成功实现了知识传授与审美启蒙的双重目标。其价值不仅在于精选文本本身,更在于为儿童打开了观察世界的诗意视角。当前仍存在教材更新滞后、教师培训不足等问题。建议未来加强校本课程开发(如结合地域文化编写补充读本),并探索“AI诗歌助手”等数字化工具的应用。唯有持续创新,才能让现代诗歌真正成为滋养儿童心灵的清泉,助力他们在语言与精神的共生中走向丰盈。