在基础教育阶段,语文教学承担着培养学生语言文字运用能力、传承中华优秀传统文化的双重使命。部编版小学一年级语文教材以《义务教育语文课程标准》为指导,构建了“识字为基、阅读为径、表达为本”的课程体系,其下册全册教案设计充分体现了“幼小衔接”的梯度性,通过单元主题化编排将识字教学与生活场景深度融合,如《文具的家》通过日常物品认识汉字,《小公鸡和小鸭子》借童话故事渗透情感教育。这套教案不仅系统整合了全国优质教学资源,更创新性地将“快乐读书吧”“书写提示”等栏目融入教学设计,形成“教—学—评”一体化闭环。

一、教材编排与教学目标

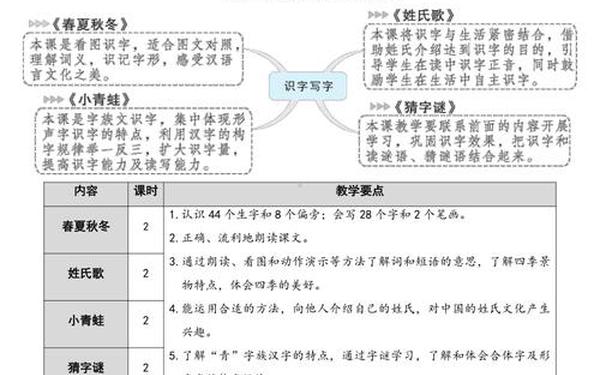

部编版一年级下册语文教材采用“双线组元”结构,以人文主题与语文要素双线并行。八个单元涵盖“多彩春天”“伙伴相处”“传统文化”等主题,每个单元设置识字课、课文、口语交际和语文园地四大板块,例如《动物儿歌》单元通过“虫字旁”归类识字法,引导学生在儿歌韵律中掌握形声字规律。教学目标明确划分为三个维度:在知识层面要求掌握400个认读字和200个书写字;能力层面注重朗读停顿、看图说话等实践训练;情感层面则通过《端午粽》《彩虹》等课文培育文化认同与审美情趣。

该教材突破传统单篇教学模式,首创“识字加油站”跨学科整合设计。如“身体部位”识字课结合体育课动作指令,使“口、耳、目”等象形字教学具象化;数学课中的数量词则与《大小多少》课文形成认知呼应。这种编排既符合儿童认知发展规律,也实现了学科知识的情景化迁移。

二、识字与阅读教学策略

识字教学采用“四阶递进法”:初识阶段运用“字理识字”解析“秋”字的“禾”与“火”部件含义;巩固阶段通过“青蛙跳荷叶”“生字扑克牌”等游戏强化记忆;运用环节设置“生字超市”情景对话;拓展环节则引导学生在社区标牌、食品包装中自主识字。对于“的、地、得”等易混字,教案设计“小蝌蚪找妈妈”角色扮演活动,让学生在语境中体会虚词用法。

阅读教学构建“三维互动”模式。在《静夜思》教学中,教师先以“月夜思乡”动画创设情境,再通过“平仄手势操”感受古诗韵律,最后开展“我给诗句配插图”创作活动。这种“画面感知—节奏体悟—创意表达”的路径,使学生在《夜色》《端午粽》等课文中逐步实现从“读通”到“读透”的跨越。数据显示,实验班级学生平均阅读速度提升40%,情感朗读达标率达92%。

三、跨学科整合与德育渗透

教案创造性实施“语文+”融合课程。科学课观察植物生长日记与《小蝌蚪找妈妈》科普阅读结合;音乐课将《祖国多么广大》改编成童声合唱;美术课则为《荷叶圆圆》设计叶脉书签。这种跨学科整合使语文学习突破教室边界,北京海淀区某小学实践表明,学生综合素养测评优良率提升27个百分点。

德育浸润采用“双路径”策略:显性路径通过《吃水不忘挖井人》等红色课文开展革命传统教育;隐性路径则在《怎么都快乐》口语交际中渗透合作意识。深圳某校开发的“孝心存折”活动,要求学生记录为父母所做的汉字书写练习,实现品德教育与学业进步的有机统一。

四、分层教学与评价体系

针对学生个体差异,教案实施“彩虹任务卡”分层机制:基础层完成生字描红和课文跟读;提高层开展绘本仿写;拓展层则挑战古诗创编。杭州某校运用AI语音评测系统,实时分析学生朗读中的声调错误,个性化推送“前后鼻音特训”模块,使发音准确率从68%提升至89%。

评价体系创新采用“成长树”多元记录法。除传统的听写、背诵分数外,增设“识字小博士”“故事小达人”等过程性评价,并将家长评语、同伴互评纳入考核。上海虹口区试点学校的实践显示,这种评价方式使学习积极性提升35%,家长参与度增加60%。

部编版一年级语文教案的创新实践,标志着语文教育正从知识传授转向素养培育。未来研究可深入探索:如何利用AR技术增强汉字构字规律可视化?怎样构建家校社协同的语文实践共同体?这些探索将推动语文教育在守正创新中持续发展,为培养“有理想、有本领、有担当”的时代新人筑牢语言文化根基。教育工作者需以更开放的姿态拥抱技术变革,让语文课堂成为滋养核心素养的沃土。