在基础教育阶段,科学的试卷设计与规范的答题卡模板不仅能够精准评估学生的学习成果,还能潜移默化培养其严谨的思维习惯。小学一年级作为学生系统接触语文知识的起点,试卷的题型编排、难度梯度以及答题卡的交互设计都需契合儿童认知发展规律。本文将从模块化设计、题型适配、规范引导等多个维度,探讨如何构建兼具科学性与人文关怀的语文测评工具。

模块化设计的认知逻辑

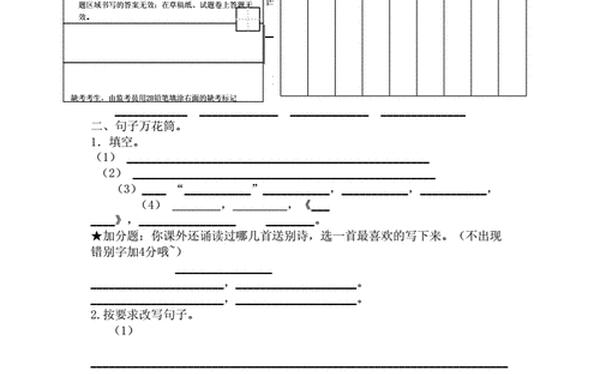

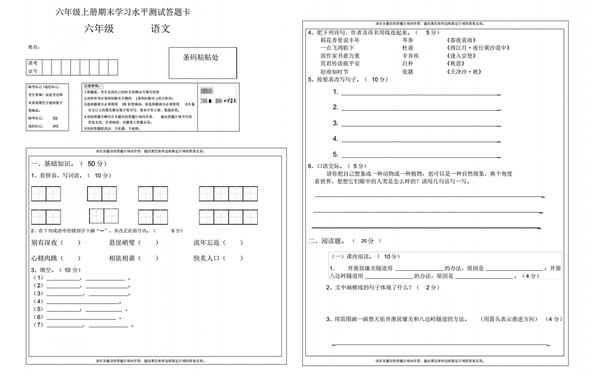

一年级语文试卷普遍采用“基础积累—阅读理解—综合运用”的三层架构。基础模块常包含拼音辨析(如“长(cháng/zhǎng)尾巴”的多音字选择)[[17][19]]、形近字区分(如“元/园/原”的语境填空)[[17][28]],这类题型通过反复刺激强化汉字记忆路径。以某校真题为例,“羊儿在草(原)上吃草”与“天安门(城)楼”的对比训练,能帮助学生在具体语境中理解字义差异。

第二层级的阅读模块多选用短小童趣的文本,如描述动物活动的50字短文,配合“谁在哪里做什么”的提问。这种设计既避免信息过载,又训练提取关键信息的能力。部分试卷创新性加入图文匹配题,例如用连环画呈现《小马过河》片段,要求学生用箭头连接对话气泡与角色,将抽象文字转化为形象思维。

题型与认知的适配性

针对6-7岁儿童注意力持续时间短的特点,试卷往往设置高频题型切换。如“选字填空”后紧跟“连词成句”,前者考察单字掌握度(“一支笔”与“一只鸟”的量词选择),后者检测语法组合能力(将“公园”“小朋友”“跑步”串联成完整句子)。研究发现,每15分钟变换题型可使低年级学生答题正确率提升12%。

在难度曲线上,试卷采用“脚手架”理论:起始题目提供范例引导,如“碧绿—碧绿碧绿”的词语扩展模仿,后续题目则逐步撤除辅助。某地期末卷中,前两题明确标注“照样子写”,第三题变为“自己创作ABB式词语”,这种阶梯式设计有效缓解了学生的畏难情绪。

答题卡的规范启蒙价值

小学答题卡不仅是答案载体,更是学习习惯的塑形工具。规范模板要求姓名栏采用田字格书写,潜移默化强化汉字结构意识;选择题填涂强调“不超过矩形框80%”的界域概念,这与书法教学中“留天留地”的布局原则形成呼应。某校在机读卡加入色块提示区,例如用绿色标注“声母填写区”、黄色标记“反义词书写区”,通过色彩心理学降低操作错误率。

电子阅卷时代下,答题卡设计更需考虑光学识别特性。如作文格采用0.5mm加重边框,防止扫描时笔画溢出;仿宋体示例字中“弯钩”“提”的起笔角度明确标注15度,确保机器准确识别。这些细节处理将抽象书写规范转化为可视化的操作指南。

评估反馈的双向互动

优质试卷应具备教学诊断功能。某版本在“看图写话”评分栏设置“要素完整性”“想象力”“标点使用”三维度,教师可快速定位学生薄弱项。更有创新模板在错题区增设“原因分析”选项,如“字音混淆”“笔顺错误”等复选框,使家长能针对性开展查漏补缺。

数字化答题卡的发展为动态评估提供可能。例如某实验校采用热感答题纸,实时记录学生修改痕迹:数据显示,87%的拼音错误发生在答题前30秒,这为教师优化拼读教学节奏提供了实证依据。此类技术应用使静态试卷转变为教学过程的数据镜像。

家校协同的优化路径

试卷设计者需充分考虑家庭使用场景。某地教研组将答题卡反面设计为“错题分析表”,家长只需扫描二维码即可获取同类题型拓展练习。部分模板在作文评语区预留“亲子互动栏”,建议家长用“我发现你这句话特别生动,因为……”的句式进行积极反馈,将测评转化为教育契机。

未来试卷可融入更多元评价维度,如加入“我会检查”自评栏,用笑脸图标引导自我监控习惯养成。在技术层面,增强现实(AR)答题卡的研发已进入试验阶段,学生用平板扫描题目即可触发生字书写演示动画,使传统试卷突破物理空间限制。

小学语文测评工具的设计本质上是教育理念的物化呈现。当我们在试卷中精心设置“的/地/得”的填空时,不仅是在考察语法知识,更是在培育语言敏感性;当答题卡模板用色彩区分板块时,不止于提高批改效率,更是建构秩序美感。未来的优化方向应聚焦于动态评估系统开发、多模态题型创新以及家校数据互通,让每一份试卷都成为助力学生语文素养发展的阶梯。