年度审计报告出具时间的多维解析与实务指引

作为企业合规经营的核心环节,年度审计报告的出具时间不仅是法律层面的硬性要求,更是企业财务透明度与治理能力的重要体现。不同类型企业在审计周期上存在显著差异,且时间节点的把控直接影响企业信用评级、融资能力乃至市场声誉。本文将从法规框架、行业特征、操作实务等角度,系统性解析年度审计报告的出具时间逻辑,并提供可落地的管理建议。

一、法定框架下的时间边界

我国《公司法》《企业会计准则》等法规对审计报告出具时间设定了明确要求。根据网页的权威解读,有限责任公司和股份有限公司需在会计年度结束后的6月30日前完成审计,而上市公司因涉及公众利益,披露时间进一步提前至4月30日。这一差异源于《证券法》对信息披露的更高要求,例如网页指出,交易所会协调上市公司年报披露时间以避免信息拥堵。

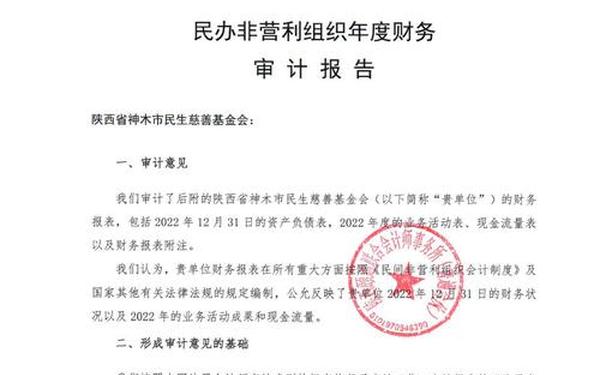

值得注意的是,特殊行业存在额外约束。如劳务派遣企业需在5月前完成审计(网页),民办非企业单位若未按时提交将面临许可证吊销风险(网页)。财政部2023年发布的《内部控制建设通知》(网页)更强化了审计时效性,要求创业板及北交所公司自2024年起同步披露内控审计报告,这对审计流程的标准化提出了新挑战。

二、企业类型与时间差异

| 企业类型 | 法定截止日期 | 实务操作窗口 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 上市公司 | 4月30日 | 1-4月集中编制 | |

| 有限责任公司 | 6月30日 | 1-5月分阶段审计 | |

| 民办非企业 | 5月31日 | 3-4月优先处理 | |

| 金融企业 | 6月30日 | 延迟至截止前3个月 |

从表中可见,企业性质直接影响审计周期。上市公司因涉及合并报表复杂性(网页),通常需提前启动数据归集;而金融企业因监管强度高,审计流程更严谨(网页)。网页的研究表明,首次审计企业因需建立基准数据,耗时可能延长1-3个月,这提示新设企业应预留缓冲期。

三、行业特性对时间的影响

不同行业的审计复杂度差异显著。科技类企业因研发费用资本化、知识产权评估等特殊科目,审计周期多集中在4-5月(网页);零售企业因库存盘点压力,往往选择3-4月完成审计(网页)。而金融企业受《巴塞尔协议》约束,需额外进行风险准备金测试,导致报告延迟(网页)。

行业差异还体现在数据采集方式上。例如制造业需核对生产设备折旧与存货周转,而服务业侧重收入确认时点判断。网页建议企业根据行业特性制定分阶段审计计划:Q1完成资产盘点,Q2处理往来账款核销,以此降低年末工作负荷。

四、审计流程的优化策略

审计效率提升需从流程再造入手。网页的案例分析显示,采用数字化审计工具可缩短30%的现场工作时间。例如区块链技术能实现凭证实时验真(网页),而AI辅助分析系统可自动识别异常交易(网页)。某上市公司通过建立业财一体化平台,将审计资料准备时间从45天压缩至20天(网页)。

人力资源配置同样关键。网页建议在1-2月审计旺季采用外包协作模式,将基础科目审计委托专业团队,核心团队专注重大风险领域。某跨国公司的实践表明,该模式能使报告出具时间提前14天(网页)。

五、延迟风险与应对机制

未按时出具审计报告的后果具有层级性。网页列举了三种典型风险:上市公司面临停牌(网页),工商异常企业丧失投标资格(网页),民办机构可能被吊销执照(网页)。更深层的危害在于信用评级下调,某房企因延迟披露导致债券融资成本上升2%(网页)。

建立风险预警机制至关重要。网页提出的三阶管控模型值得借鉴:提前90天启动内审,60天完成底稿整理,30天预留复核缓冲。网页推荐的远程审计方案,可通过云端协作避免疫情等突发因素干扰。

结论与建议

年度审计报告的时效性管理是企业治理能力的试金石。通过解析法规差异、行业特性和流程创新,本文揭示出时间控制的三个核心维度:合规底线(严守截止日期)、效率优化(采用数字化工具)、风险防控(建立预警机制)。未来研究可深入探讨ESG审计对时间周期的影响,或区块链技术在实时审计中的应用。对于企业而言,选择具备证券资质的会计师事务所(网页),并参考网页的远程审计方案,将是提升时效性的有效路径。