在人物周记的创作中,观察是打开写作之门的钥匙。四年级学生需要学会在日常生活中捕捉人物的独特之处,例如同学在课间跳绳时马尾辫的摆动弧度,或是奶奶切菜时布满皱纹却异常灵活的手指。正如教育专家李俊提出的“写作源于真实生活”,孩子们可以通过记录家庭成员吃饭时的习惯性动作,或是老师批改作业时推眼镜的细微动作,积累鲜活的写作素材。

观察不应局限于视觉层面。网页17强调“观察要调动五感”,比如描写邻居阿姨时,可以写她身上淡淡的桂花香,或是她说话时特有的温柔语调。曾有学生在周记中记录同桌的橡皮总带着草莓味,这个细节使人物形象跃然纸上。教师可引导学生建立“人物观察本”,每周至少记录三个不同人物的特征,培养持续观察的习惯。

二、细节刻画人物

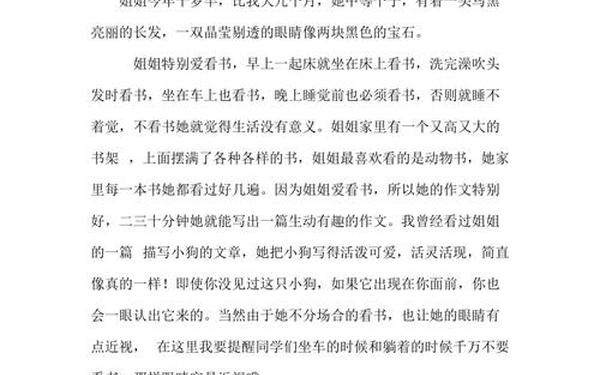

外貌描写是人物塑造的基础。网页1中《我的弟弟》一文示范了“虎虎实实的小老虎”这类比喻,将抽象特征转化为具体形象。但需注意避免千篇一律的大眼睛描写,可借鉴网页65的建议,抓住“人物最具辨识度的特征”,比如爷爷总爱把钢笔别在耳后,或是班主任走路时皮鞋发出的清脆声响。

动作与语言描写需体现个性差异。网页26提出“动作要反映性格”,如急性子的同学翻书时总把书页折角,慢性子的同桌削铅笔像雕刻艺术品。在《我的表妹》中,作者通过“胡乱弹琴”和“哼听不懂的歌曲”,生动展现了两岁孩童的天真烂漫。教师可设计“动作猜人物”游戏,让学生根据描写片段猜测对应人物,检验细节刻画效果。

三、情感融入事例

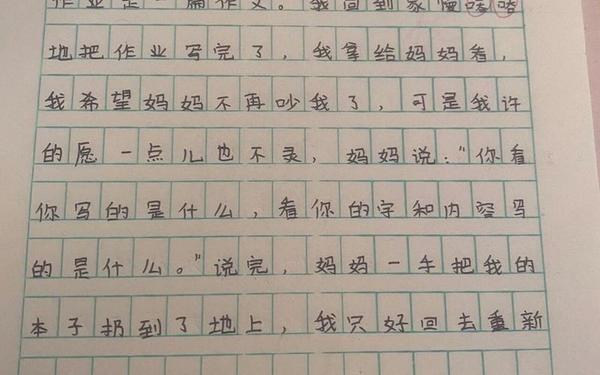

典型事例的选择决定周记的感染力。网页37指出“事件需承载情感价值”,如记录妈妈熬夜织毛衣时被针扎手的细节,比直白赞美更打动人心。学生可借鉴网页1中“弟弟留雪糕”的温暖小事,或《哭虫妹妹》里“被打不哭却半夜委屈”的反差事件,通过矛盾冲突增强故事张力。

情感表达需要层次递进。初期可模仿网页33建议的“五感+心理”组合法,如先写外婆手背的老年斑触感,再写闻到中药味时的担忧,最后抒发“希望外婆健康”的愿望。教师可提供情感词汇表(担忧、自豪、愧疚等),帮助学生精准描述复杂情绪,避免笼统使用“开心”“难过”等泛化词汇。

四、结构优化技巧

周记结构需兼顾灵活与逻辑。网页26推荐的“总—分—总”结构适合初学阶段,如开篇点明人物特点,中间分述三个典型事例,结尾升华感悟。进阶者可尝试网页17提到的“插叙法”,如在描写爷爷种花时穿插童年故事,使人物形象更立体。特别要注意过渡句的使用,例如“如果说白天的他是…那么夜晚的…”这类对比句式,能自然衔接不同场景。

修改是提升质量的关键环节。教师可示范网页33中的“增删三步法”:一增细节(把“老师生气”改为“粉笔在黑板上戳出白点”),二删累赘(去掉“然后、接着”等重复词),三调顺序(将精彩事例前置)。建议学生完成初稿后朗读修改,通过听觉检验语句流畅度。

总结与建议

人物周记写作是四年级学生认识世界的情感纽带。通过持续观察积累、细节聚焦刻画、情感自然流露、结构精心打磨,孩子们不仅能提升写作能力,更能培养对生活的敏感与热爱。建议家长创建“家庭故事档案”,收集老照片、旧物件辅助孩子写作;教师可开展“人物周记漂流本”活动,让写作成为互动分享的过程。未来可探索将AR技术引入写作教学,通过虚拟场景激发观察兴趣,使人物描写更加生动多维。