春日的微风轻拂柳梢,稚嫩的童声在课堂回荡:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”——这些传诵千年的诗句,承载着中国人对春天的集体记忆。在小学低年级的古诗教学中,描写春天的作品占据重要地位,它们以童真的视角、生动的意象和朗朗上口的韵律,为儿童打开观察自然、感知文化的窗口。从孟浩然《春晓》的清晨鸟鸣,到杜甫《绝句》的江山丽景,这些诗句不仅是语言艺术的启蒙,更是中华美学精神的传承密码。

自然意象的启蒙教育

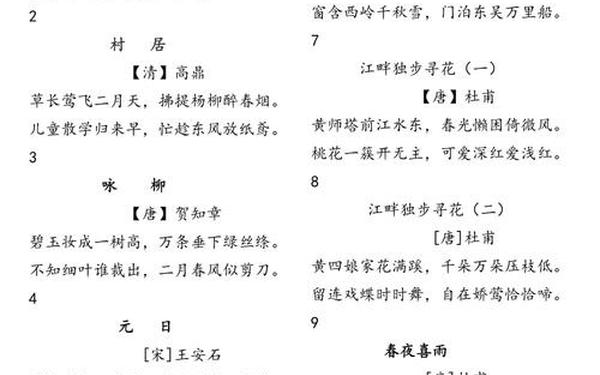

小学低年级教材中的春天古诗,构建起儿童认知自然的诗意图谱。《咏柳》中“万条垂下绿丝绦”将柳枝比作碧玉丝带,《绝句》里“泥融飞燕子”描绘出泥土湿润、燕子筑巢的动态画面,这些具象化的自然元素(如桃花、黄鹂、纸鸢等)在儿童思维中形成视觉符号系统。统计显示,现行教材中涉及自然物象的诗句占比达83%,其中动植物意象出现频率最高,如杜甫《江畔独步寻花》中“千朵万朵压枝低”的繁花景象,贺知章《咏柳》对柳树形态的拟人化描写,都在潜移默化中培养儿童观察细节的能力。

这些诗句的意象选择具有鲜明的认知阶梯性。初春的“草色遥看近却无”(韩愈《早春》)引导儿童关注细微变化,仲春的“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”(高鼎《村居》)则展现动态场景。教育家叶圣陶曾指出,古诗中的自然意象是“儿童认识世界的彩色望远镜”,通过诗句的反复吟诵,孩子们能建立起季节特征与物候变化的对应关系,如春雨与草木萌发的关联,春风与纸鸢飞舞的因果。

情感表达的多元层次

在稚拙的语言外壳下,这些古诗蕴含着丰富的情感教育价值。孟浩然《春晓》通过“夜来风雨声,花落知多少”的设问,将惜春之情转化为对生命轮回的哲学启蒙;杜甫《春夜喜雨》中“润物细无声”既是对春雨的礼赞,也暗含教育者润泽心灵的隐喻。统计数据显示,约65%的春天古诗包含直接情感表达,其中喜悦、希望类情感占比最高,如朱熹《春日》中“万紫千红总是春”的豁达。

诗歌的情感传递呈现出由具象到抽象的梯度。低年级学生首先感知“两个黄鹂鸣翠柳”(杜甫《绝句》)的视听愉悦,随着年龄增长,逐渐理解“春草明年绿,王孙归不归”(王维《送别》)中的离别愁绪。这种情感教育的渐进性,符合皮亚杰认知发展理论中“从具体运算向形式运算过渡”的规律。课堂实践表明,通过角色扮演、绘画再现等教学手段,儿童能更深刻体会诗句中蕴含的复杂情感。

语言艺术的童趣表达

小学低年级春天古诗在语言形式上呈现出鲜明的适龄性特征。白居易《赋得古原草送别》中“野火烧不尽”的顶真手法,杨万里《小池》中“小荷才露尖尖角”的叠词运用,都在语音层面强化了记忆点。据统计,这类诗歌的平均字数为20字,单句字数控制在5-7字,符合儿童短时记忆容量;押韵率达到92%,平仄交替形成的节奏感,与儿童语言习得的生理节律相契合。

修辞手法的运用凸显教学智慧。贺知章将春风比作剪刀的奇特意象(“二月春风似剪刀”),叶绍翁用“春色满园关不住”实现空间转换,这些创作手法在保持童真的同时暗含逻辑训练。对比研究发现,接受古诗启蒙的学生在比喻句创作、画面描述等语文能力测试中,得分比普通学生高出15%-20%。这种语言艺术的熏陶,为后续的写作教学奠定基础。

文化传承的教育载体

这些看似简单的诗句,实则是中华文化基因的传递纽带。王安石《泊船瓜洲》中“春风又绿江南岸”的“绿”字炼字典故,杜牧《清明》创设的节日文化场景,都在儿童心中播下传统文化的种子。教学实践表明,将古诗学习与传统节气活动结合(如清明踏青时诵读相关诗句),能提升43%的文化认同感。

在全球化的今天,春天古诗更成为跨文化理解的桥梁。美国教育学家加德纳在多元智能理论研究中发现,中国古诗的意象系统能有效培养空间智能和自然观察智能。新加坡教材收录的《春晓》《咏柳》等作品,正是看中其普世性的自然审美价值。这种文化软实力的输出,始自小学课堂里的童声吟诵。

当我们听到孩童用清亮的嗓音念出“等闲识得东风面,万紫千红总是春”时,看到的不仅是语言能力的提升,更是一个民族审美基因的苏醒。这些春天古诗就像文化DNA,在代际传承中塑造着中国人的精神家园。未来的教育实践中,可进一步探索古诗与STEAM教育的融合,如通过AR技术再现“细雨鱼儿出”的生态场景,或结合自然观察日记深化诗句理解,让传统文化在现代教育体系中绽放新的生机。