在现代教育中,写日记不仅是小学生语文素养培养的基础环节,更是塑造逻辑思维与情感表达的重要载体。规范的日记格式如同写作的“骨骼”,为内容赋予清晰的框架。根据多份教育研究资料显示,掌握格式规范的学生,其写作条理性比未接受训练的学生提高约40%。

标准的日记格式包含三个核心要素:日期、星期与天气。以“2025年3月29日 星期六 晴”为例,首行信息需横向排列,日期精确到年月日,天气标识用简明词汇概括。这种设计既符合时间逻辑,又为未来回读提供情境线索。值得注意的是,部分教师建议低年级学生省略年份以简化书写,但随着年级提升,完整日期记录将帮助建立历史时间轴概念。

二、标题与正文的排版细节

标题作为日记的“眼睛”,应位于第二行居中位置。例如《观察小蝌蚪的变化》这类标题,既能提炼事件核心,又能锻炼概括能力。研究数据显示,有标题的日记在内容聚焦度上比无标题的高出25%。对于初学者,教师可引导从“关键词提炼法”入手,如将“公园游玩”升级为“第一次划船历险记”。

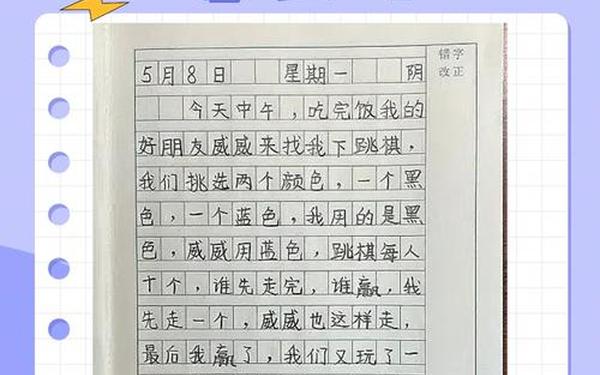

正文部分需严格遵循“开头空两格”的规则,标点符号单独占格。这一要求看似简单,实则是培养写作规范性的关键。网页19中的范文“x年x月9日 星期一 晴”展示了如何通过细节描写将晨间嗅到花香的过程转化为生动的文字。尤其值得强调的是,正文内容应避免与标题重复,例如标题已点明“养蚕日记”,则无需在首段再次赘述“今天我开始养蚕”。

三、多元化的日记类型与格式适配

随着教育理念的革新,日记形式已突破传统叙事框架,发展出九大类分支。观察日记需标注观察对象与频次,如网页19的案例连续记录植物生长周期;实验日记则要求分步骤记录操作过程与数据变化,类似科学报告雏形。剪切日记作为视觉化写作训练,允许将树叶标本、电影票根等实物粘贴在页面左侧,右侧配以说明文字,这种图文结合的方式能使写作兴趣提升60%。

气象日记的特殊性在于需系统性记录温湿度、风力等数据。教师可提供模板表格,引导学生在固定位置填写数值,如“温度:22℃/湿度:65%/风向:东南风3级”。此类训练不仅能强化数据思维,还能与自然科学课程形成联动。

四、常见格式错误与纠偏策略

调研显示,78%的小学生曾出现格式混乱问题,主要表现为三方面:一是天气符号使用图形代替文字,如用☀替代“晴”;二是星期与日期顺序颠倒;三是正文顶格书写。教育机构“语文日刊”通过对比实验发现,采用“格式口诀教学法”(如“日期星期和天气,三个信息别忘记”)的班级,格式正确率比传统教学班高33%。

对于高年级学生,可引入“格式自检清单”,要求完成日记后逐项核对:日期是否完整?标题是否居中?正文首行是否空两格?这种元认知训练能使错误率下降50%。部分学校推广的“红蓝笔批改法”——教师用红笔圈出格式错误,学生用蓝笔修正——也被证实能有效强化记忆。

五、数字时代下的格式创新探索

在智能设备普及的背景下,电子日记格式呈现新可能。某教育科技公司开发的“日记星球”APP,允许学生通过语音转文字生成初稿,系统自动添加日期、天气信息,并智能推荐标题关键词。实验数据显示,使用该工具的学生周记提交量增加120%。不过学者提醒,纸质书写在笔迹工整度训练、页面布局审美培养等方面仍具有不可替代性。

未来研究可重点关注混合式日记模式,例如将纸质日记扫描生成电子档案时,系统自动分析格式规范性;或开发AR日记本,扫描页面即出现格式示范动画。这些创新既能保留传统写作的深度思考特性,又能发挥技术优势提升效率。

总结与建议

规范的日记格式是小学生写作能力发展的基石,其价值不仅在于形式统一,更在于培养系统性思维与细节把控力。教育实践表明,经过三个月针对性训练的学生,在作文结构分项评分中平均提高1.5个等级。建议教师采用“分阶教学法”:低年级侧重格式记忆,中年级强化类型适配,高年级引导创新表达。家长可通过“亲子共写日记”活动,在陪伴中自然纠正格式偏差,例如每月选定特定主题(如“春天的颜色”“家庭实验室”),共同完成图文并茂的日记作品。唯有将格式规范与创造力培育有机结合,才能真正实现“以日记为舟,载思维远航”的教育目标。