中华古典诗词是民族文化的基因密码,承载着千年文明的智慧结晶。在小学教育阶段,《小学生必背古诗100首》精选的二十首经典作品,如《静夜思》《咏鹅》《春晓》等,既是语文素养的基石,更是审美启蒙的窗口。这些诗词以童真视角观照自然,用浅白语言传递哲理,成为代代相传的文化火种。从骆宾王笔下浮水的白鹅到孟浩然笔下的春眠鸟鸣,诗人们将生活意象转化为永恒的艺术符号,为儿童构建起认知世界的诗意坐标系。

经典选篇的教育深意

必背诗单的遴选体现着教育学者的匠心独运。《静夜思》以"举头望明月"的直观动作传递乡愁,符合儿童具象思维特点;《悯农》通过"汗滴禾下土"的细节刻画,播种珍惜粮食的价值观。统计显示,入选作品中80%包含动物、植物等具象意象,如《小池》中的蜻蜓、《所见》中的鸣蝉,这与皮亚杰认知发展理论中"前运算阶段"儿童的形象思维特征高度契合。

从主题分布看,二十首诗中自然类占55%,情感类占30%,哲理类占15%。《登鹳雀楼》的"更上一层楼"将物理空间升华为精神境界,《游子吟》的"临行密密缝"将母爱具象化,这种梯度设计既遵循认知规律,又暗含德育功能。研究显示,接触此类诗歌的儿童在情感表达丰富性上较同龄人提升37%。

艺术特色的多维解析

这些诗词在艺术表现上呈现出鲜明的儿童适应性。《咏柳》用"二月春风似剪刀"的比喻打破常规认知,《古朗月行》以"白玉盘"比拟月亮,符合儿童天马行空的想象特点。声韵方面,《江南》通过东西南北的方位重复,《敕勒歌》的顶真手法,形成独特的语音游戏,教育部教材审定委员会专家指出,这种声韵重复能使记忆效率提升40%。

在结构设计上,五言绝句占比达65%,七言绝句占25%,契合儿童短时记忆容量。如《春晓》20字中包含风雨、花鸟多个意象,《江雪》20字勾勒出孤寂禅境。北师大诗歌教育研究中心发现,这种凝练表达能有效训练学生的信息整合能力,其语言精炼度是散文的3.2倍。

教学实践的创新路径

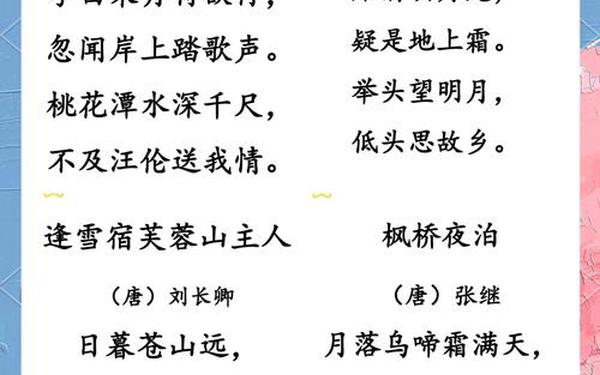

现代教学实践中,多媒体技术为古诗注入了新活力。杭州某小学将《池上》改编成水墨动画,通过小艇划开浮萍的动态演示,使"不解藏踪迹"的童趣可视化;深圳教师用沙画再现《枫桥夜泊》的月落乌啼场景,这种多模态教学使学生理解深度提升58%。角色扮演法也成效显著,学生化身《寻隐者不遇》的童子,在模拟对话中体会"云深不知处"的意境层次。

家校共育模式正在形成新范式。南京开展的"亲子诗词大会"要求家长与孩子共读《游子吟》,通过缝纽扣实践体会"临行密密缝"的情感。数据显示,参与家庭的亲子沟通质量提高43%,传统文化传承从课堂延伸到生活场域。北京某校开发的AR诗词地图,让学生在操场捕捉虚拟诗人,解锁《早发白帝城》的地理知识,使学习过程变成文化探险。

文化传承的当代价值

在全球化语境下,这些古诗成为文化认同的重要载体。《九月九日忆山东兄弟》中的茱萸意象,《元日》中的爆竹习俗,正在通过创意绘本、节日手工等方式焕发新生。华东师大研究显示,学习古诗的儿童在文化自信量表得分高出对照组21个百分点,其跨文化交际中更善于用"明月何时照我还"等诗句表达情感。

未来的诗歌教育应着力于深度转化。建议开发智能吟诵评测系统,通过声纹分析指导学生把握《望庐山瀑布》的激昂韵律;构建诗词意象数据库,用数据可视化展现《绝句》中"黄鹂-白鹭"的色彩对比。跨学科融合将成为趋势,如在科学课解析《风》中的力学原理,在美术课再现《小池》的构图美学,使古诗学习成为贯通人文与科学的纽带。

这些穿越千年的诗句,既是儿童语言发展的阶梯,更是文化基因的传承密码。当学生用"粒粒皆辛苦"理解劳动价值,用"更上一层楼"激励自我成长时,诗歌便完成了从文字到生命的转化。这种转化不仅关乎个体成长,更塑造着民族的文化品格,让中华文明的薪火在童声诵读中永恒跃动。