春日的校园里,红纸黑墨的对联装点着教室门窗,稚嫩的笔触书写着"一帆风顺年年好,万事如意步步高"。这些充满童趣的文学创作,不仅承载着中华文化的千年基因,更在平仄对仗间培育着孩子们的语文素养。当小学生用彩笔描绘出"孙悟空金箍棒能长能短,花果山水帘洞又温又暖"的妙联时,他们正在经历着一场跨越千年的文化对话。

历史长河中的文化基因

对联的源流可追溯至先秦时期的对偶修辞,如《诗经》中"昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏"的工整句式,已在汉字基因中埋下对称美学的种子。五代十国时期,后蜀主孟昶在桃木板上题写的"新年纳余庆,嘉节号长春",标志着对联从驱邪桃符正式演变为文学形式。这种转变恰似文化基因的突变,使原本用于辟邪的民俗器具获得了诗意的灵魂。

宋元时期,苏轼、朱熹等文人的参与让对联从宫廷走向市井,明清两代更涌现出解缙、纪晓岚等对联大家。明代学者李渔在《闲情偶寄》中系统阐述对联创作理论,将"字数相等、词性相对、平仄相谐"确立为基本规范。这些发展犹如基因序列的不断完善,使对联文化在历史长河中形成稳定的传承密码。

童真视角下的文学启蒙

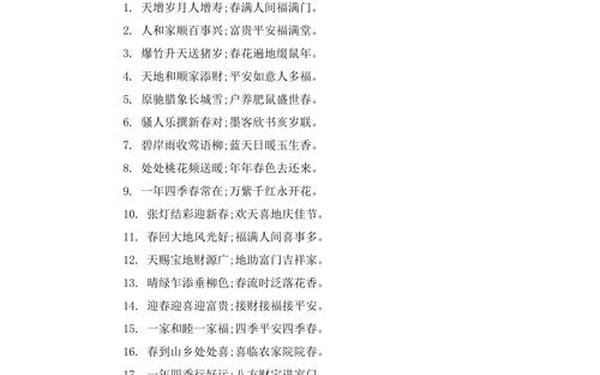

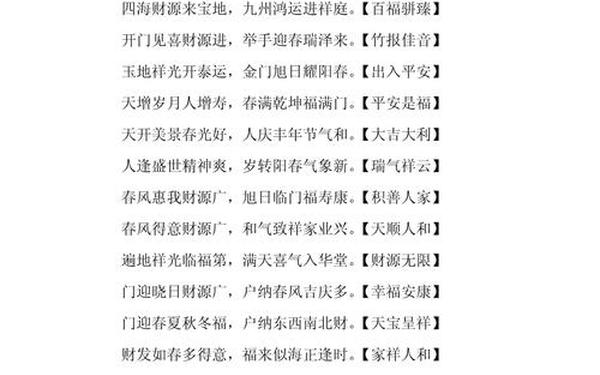

在小学生对联创作中,"冰冷酒,一点两点三点;丁香花,百头千头万头"这类数字联最受青睐。这种将数学思维融入文学创作的方式,既符合儿童认知发展规律,又暗合汉字形声结合的造字智慧。研究者发现,9-12岁儿童在对联创作中会自然运用课堂所学的对仗知识,如将"春风"对"秋雨"、"高山"对"流水",展现出对汉语韵律的天然敏感。

教育实践表明,对联创作能有效提升学生的语言组织能力。当四年级学生尝试创作"喜滋滋迎新年,笑盈盈辞旧岁"时,他们需要调动动词叠用、情绪对比等多重语言技巧,这种训练强度远超普通造句练习。北京师范大学语文教育研究中心2023年的跟踪调查显示,长期参与对联创作的学生,其作文平均得分比对照组高出15%。

传统文化与现代教育的共振

在杭州市某实验小学的传统文化课上,教师们创新性地将AR技术融入对联教学。学生用平板电脑扫描对联时,屏幕会自动浮现历史典故和创作技巧,这种沉浸式学习使枯燥的格律知识变得生动可感。这种教学改革印证了陈寅恪先生的观点:对联教育应该"既守文字之本,又开时代之新"。

值得关注的是,当代小学生对联创作中出现了"我爱的人名花有主,爱我的人惨不忍睹"等网络化表达。这种现象引发教育界激烈讨论,支持者认为这是传统文化焕发新生的表现,反对者担忧会消解对联的文学性。辩证来看,这种创作既反映了时代特征,也提示教育者需要建立更完善的评价体系,在保护传统文化内核的给予创新适度空间。

文化传承中的教育使命

苏州大学教育学院的对比实验显示,将对联创作纳入常规教学的学生,其文化认同感得分显著提高。当孩子们书写"喜居宝地千年旺,福照家门万事兴"时,不仅是在练习书法,更是在触摸祖先的生活智慧。这种文化浸润效应,与费孝通先生提出的"文化自觉"理论不谋而合,说明对联教育能够培养儿童的文化主体意识。

未来的对联教育可能需要构建更系统的课程体系。比如将二十四节气、传统建筑等文化元素融入对联创作,或开发跨学科的综合实践活动。某地学校开展的"楹联里的数学之美"项目式学习,让学生通过测量门框尺寸来设计对联比例,便是成功的探索。这种多维度的教学创新,有望让对联文化在新时代绽放更绚丽的光彩。

站在教育现代化的门槛回望,那些稚气未脱的儿童对联,恰似传统文化的种子在新时代土壤中萌发的新芽。当孩子们用"十二生肖"对"二十四节气",用"航天飞船"对"丝绸之路"时,我们看到的不仅是语言的对仗工整,更是文明基因的创造性传承。这种传承,既需要教育者守护文化根脉的定力,更需要包容创新的智慧,让千年对联文化在童声朗朗中永葆生机。