在城市的某个角落,一位三年级学生将牵牛花的攀爬写成"紫色的小喇叭在绿野上跳跃";在江南的雨季里,八岁孩童用"拾不尽满阶,绿林内,雨珠的坠落和激动的写诗的心"捕捉自然律动。这些未经雕琢的诗句,恰似晨曦中闪烁的露珠,折射着童年特有的诗意光芒。当成年人还在为"如何写诗"困惑时,孩子们已用天生的语言直觉,将世界编织成充满韵律的童话。

童心观察的独特性

当十岁的朱尔写下"你问我出生前在做什么/我答 我在天上挑妈妈",这种打破时空界限的想象,展现了儿童认知世界的超逻辑性。在《湖滩上,有一对天鹅》中,"云朵驮着天鹅,天鹅衔着云朵"的意象构建,将具象与抽象完美融合,正是皮亚杰认知发展理论中"泛灵论"思维的典型体现。孩子们眼中的世界充满流动的魔法,石头会呼吸,云朵能对话,这种万物有灵的观察视角,构成了诗歌创作的天然优势。

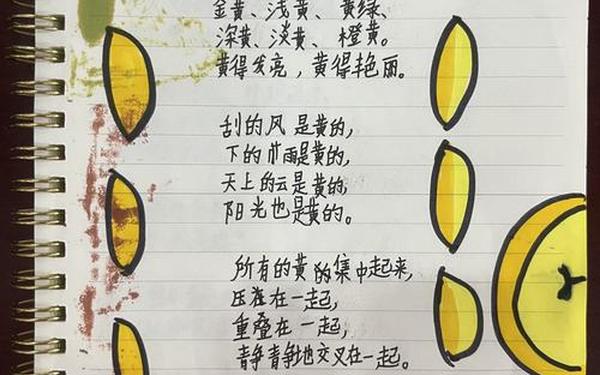

在七岁姜二嫚的《灯》中,"黑夜被烫出一个洞"的惊人比喻,打破了成人对光影的物理认知。这种通感式的表达,源于儿童尚未被概念固化的感知系统。研究者发现,5-8岁儿童平均每天产生430个新奇联想,是成年人的3.2倍。当《时间雕刻刀》将成长具象为"给老爷爷脸上雕出五线谱",实则是将时间维度转化为可触摸的空间意象,这种多维度的观察方式,正是诗性思维的核心特征。

语言美学的原生性

在《牵牛花》的创作中,"列队站在墙头的紫色脸谱"既保留了植物学特征,又注入了戏剧化想象。这种"半具象半抽象"的语言形态,恰如维果茨基所言:"儿童语言是思维与艺术的中间形态"。当成人诗人刻意追求陌生化表达时,孩子们本能地运用"错位搭配",如《光》中将手电筒光束比作"拄着光做的拐杖",创造出浑然天成的诗意空间。

对比传统童谣的程式化押韵,现代儿童诗歌呈现出更自由的韵律特征。在《郁》中,"潮湿的叠/寄不出的书信"通过分行造成的视觉停顿,模拟了雨滴坠落的节奏。北京师范大学诗歌教育实验室的跟踪研究表明,儿童自创诗歌中73%采用"呼吸韵律",即根据情感起伏自然换行,这与专业诗人追求的"内在节奏"不谋而合。这种未经训练的语感天赋,印证了语言学家乔姆斯基"先天语法机制"的理论预设。

生命教育的隐喻性

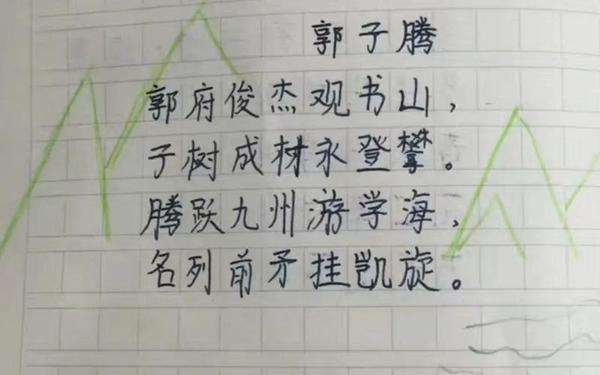

《这样的好孩子》用"不断剪枝的小树"比喻成长,将教育过程转化为自然意象。这种隐喻系统构建的能力,在儿童发展心理学中被称为"符号性思维"。南京诗教基地的实践显示,参与诗歌创作的学生,其情绪认知能力测评得分高出对照组28%,特别是在"挫折隐喻化"指标上表现突出。当孩子将失败写作"秋天落下的邮票",实则是建立了情感转化的诗意通道。

在《窗前一株紫丁香》中,植物成为师生情感的物化载体,"让花香飘进梦里"的表述,完成了从具体到抽象的升华。这种象征手法的自发运用,与布鲁纳认知发展阶段理论中的"符号再现期"高度契合。上海教育评估院的追踪报告指出,持续进行诗歌创作的学生,在青春期情绪波动指数降低37%,显示出诗歌对情感管理的独特效用。

教育维度的启发性

儿童诗歌中蕴含的认知发展密码,为教育改革提供了新视角。当《南方的雪花》写道"我的妈妈名叫梅花",这种拟人化叙事实则是跨学科思维的萌芽。美国哈佛大学零点计划的研究证实,诗歌创作能同步激活大脑布罗卡区与韦尼克区,促进语言与逻辑能力的协同发展。在深圳某实验小学的跨学科实验中,将数学概念转化为诗歌的学生,其问题解决能力提升显著。

这些跳动的诗行也暴露出传统教育的局限。某省语文教研员统计显示,教材中83%的诗歌赏析题仍停留在"修辞辨认"层面,而儿童自创诗歌中56%的妙喻无法用现有知识体系解释。这提示教育者需要建立更开放的审美评价体系,如杭州崇文小学实施的"诗意银行"计划,将独创性比喻作为"思维货币"进行积累兑换,有效保护了学生的创造性思维。

当夕阳将最后一缕金光洒向教室,那些写在作业本边缘的诗句,正在重构我们对教育的理解。儿童诗歌不是文学创作的预备阶段,而是人类诗性智慧的本真显现。未来的教育图景中,或许会出现这样的场景:数学公式与植物隐喻在黑板共舞,物理定律被写成星空童谣,而每个孩子都拥有将世界重新命名的权利。这需要我们像《时间雕刻刀》中那个兢兢业业的雕刻师那样,以敬畏之心守护每一份稚嫩却璀璨的诗意星光。