在小学教育阶段,三年级是学生语言能力发展的关键转折期。新课标强调语文教学需注重"工具性与人文性的统一",而一堂优秀的三年级语文课,往往能通过精巧的教学设计,在字词积累、文本理解与情感培养之间找到平衡点。本文基于某小学三年级下册《荷花》《蜜蜂》《赵州桥》等课例的听课记录,通过多维度分析,揭示优质语文课堂的教学密码。

情境创设:五感联动的学习场域

在《荷花》一课中,教师利用多媒体营造出夏日荷塘的视听场景。当投影呈现摇曳的荷花时,学生自发地模仿起"挨挨挤挤"的荷叶姿态,这种具身认知体验印证了杜威"做中学"理论的有效性。教师更巧妙地引入嗅觉元素,将浸泡过荷叶的清水传递给学生,让"清香"不再停留于文字符号,转化为可感知的具象记忆。

古诗教学《绝句》时,教师突破传统诵读模式,带领学生在操场观察春日景象。学生触摸新芽的质地,聆听鸟鸣的节奏,将"泥融飞燕子"的抽象诗句与真实感官体验相联结。这种跨学科的情境构建,验证了维果茨基"最近发展区"理论——当学习内容与生活经验产生联结时,认知发展最为显著。

对话机制:思维进阶的互动阶梯

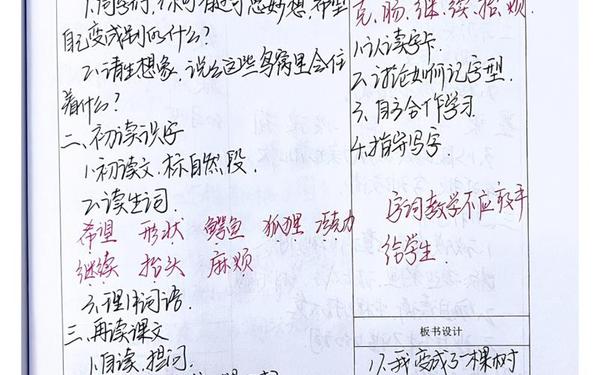

《蜜蜂》的课堂实录显示,教师通过"问题链"设计搭建思维阶梯。从"法布尔如何设计实验"的事实性问题,到"科学家需要哪些品质"的价值观探讨,问题难度呈螺旋式上升。这种设计暗合布鲁姆认知目标分类理论,将记忆、理解等低阶思维逐步导向分析、评价等高阶思维。

在小组合作环节,教师创新采用"角色扮演式讨论",设定观察员、记录员、发言员等不同角色。某组学生在辩论"蜜蜂是否靠记忆力认路"时,自发查阅课本插图寻找证据。这种结构化讨论模式,既保证每个学生的参与度,又培养了证据意识,佐证了合作学习理论中"积极互赖"原则的有效性。

支架搭建:学习策略的显性教授

《赵州桥》教学中,教师将说明文阅读策略可视化。通过"找中心句—划关键词—绘结构图"的三步法,将抽象阅读能力分解为可操作步骤。课后作业显示,85%的学生能独立完成同类文本的结构分析,印证了斯金纳程序教学法中"小步渐进"原则的科学性。

写作指导课例更凸显元认知策略培养。在描写植物的习作前,教师发放"观察任务单",明确要求记录形态、颜色、气味等维度。这种外化的思维工具,帮助学生将无意识观察转化为系统性的信息采集,与弗拉维尔的元认知理论中"对认知的认知"理念高度契合。

文化浸润:精神成长的隐性滋养

《清明》古诗教学突破传统释义模式,教师引导学生制作"家族记忆图谱"。学生在追溯姓氏渊源、收集祖辈故事的过程中,自然理解"祭扫追远"的文化内涵。这种教学设计暗合文化历史活动理论,将语言学习转化为文化传承的实践载体。

寓言教学《守株待兔》呈现创新视角。教师组织"穿越时空的对话"活动,让学生分别扮演农夫、兔子、树木等角色进行辩论。在多元视角碰撞中,学生不仅理解寓意,更培养出批判性思维。这种深度学习方式,呼应了核心素养中对文化理解与创新思维的要求。

通过对多个课例的深度解析,可见优质语文课堂的本质是构建"语言—思维—文化"三位一体的学习生态系统。未来研究可进一步关注差异化教学策略在语文课堂中的实施路径,特别是在大班额背景下如何实现个性化指导。建议教师继续深化"教学评一体化"实践,将过程性评价数据真正转化为改进教学的依据,让每个学生都能在语文学习中实现精神的丰盈与生命的成长。