在竞争日益激烈的就业市场中,应届毕业生如何通过有限的书面材料快速展现核心竞争力,成为职业发展的关键突破口。作为求职的“敲门砖”,就业推荐表与自荐书不仅是个人经历的载体,更是职业素养的集中体现。这两份材料相辅相成,前者以标准化框架呈现学历背景与专业能力,后者则以个性化叙事突显职业潜力,共同构成用人单位评估候选人的重要依据。

一、自荐书的核心架构设计

自荐书的本质是求职者与用人单位的初次对话,其架构需兼顾逻辑性与感染力。主体部分应包含职业定位、能力矩阵和职业愿景三个维度:开篇需在200字内清晰阐明应聘岗位与自身特质的契合度,例如某计算机专业学生在网页1案例中通过“熟练掌握VB/C++编程技术”直击岗位需求;中段可采用STAR法则(情境-任务-行动-成果)展开实践经历,如网页68中社会实践部分以“组织校级辩论赛,提升跨部门协调能力”的量化表述增强说服力。

个性化表达需建立在行业研究基础上。教育领域求职者可参考网页69中“对特殊儿童暑期计划的设计经验”,突出教育情怀;技术岗位则可借鉴网页74案例中“参与省级网络安全项目,独立完成漏洞修复”的专业深度。这种精准匹配的叙事策略,能使自荐书在平均15秒的简历筛选过程中脱颖而出。

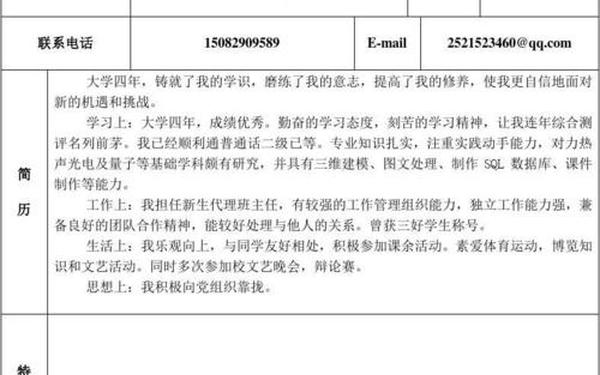

二、推荐表的战略信息布局

推荐表的标准化格式要求信息呈现更具策略性。学业成绩模块不应简单罗列分数,而需体现专业核心能力,如网页55强调“主修课程选择需经教研室确认”,某材料工程专业学生将《高分子材料成型工艺》等6门专业核心课前置,配合“专业排名前5%”的标注,有效强化专业优势。奖惩情况书写需遵循价值转化原则,省级竞赛奖项应说明“团队协作能力”,校级奖学金可关联“持续学习能力”。

社会实践的表述需构建能力发展轴线。网页56建议“用数据量化成果”,如“完成200+客户需求分析,客户满意度提升30%”的表述,较之“参与市场调研”更具说服力。某金融专业学生在网页33案例中,通过“撰写5份行业分析报告,3份被纳入公司决策参考”的成果展示,成功将实习经历转化为岗位胜任力证明。

三、双材料的协同增效机制

信息互补原则要求推荐表与自荐书形成有机整体。推荐表中“综合测评名次”等硬性指标(网页55)应与自荐书中的领导力案例相互印证,如某学生会主席在推荐表注明“组织校级活动12场”,在自荐书中则详细描述“跨学院协调50人团队完成迎新晚会”的具体挑战。这种点面结合的呈现方式,既能通过数据建立初步信任,又能借叙事引发情感共鸣。

差异化表达策略体现在:推荐表侧重客观事实的权威认证,需严格遵循网页58中“培养方式”“生源地区”等格式规范;自荐书则可展现网页77强调的“职业热情与价值认知”,如某环境工程专业学生在自荐书中加入“参与长江流域水质监测的田野调查感悟”,使专业能力与职业使命感形成双重冲击。

四、数字化时代的创新呈现

在传统文本框架基础上,动态信息嵌入成为新趋势。网页30推荐的“二维码扩展”技术,允许在纸质材料中嵌入作品集链接,某建筑系毕业生通过此方式展示BIM建模作品,点击率提升40%。多媒体元素的运用需遵循适度原则,如自荐书末尾可附“60秒个人介绍视频”,但需确保内容精炼、画质专业。

人工智能辅助工具正在改变材料准备方式。自然语言处理技术可基于网页49模板进行个性化润色,某求职者使用Grammarly优化后的自荐书,可读性指数从高中水平提升至大学程度。但需警惕算法同质化风险,保持核心内容的原创性,如网页88强调的“经历细节必须真实可验证”。

在就业市场竞争白热化的当下,推荐表与自荐书的优化本质是对个人职业价值的深度挖掘。前者构建专业能力的基准线,后者绘制发展潜力的上升曲线,二者的有机融合形成独特的职业叙事。未来研究可深入探讨AI生成材料与人工创作的平衡点,以及虚拟现实技术在求职展示中的应用前景。对毕业生而言,掌握这些书面材料的创作智慧,实则是职业生涯中首次重要的自我营销实践。