在中国西南边陲的崇山峻岭间,一群三年级学生正用稚嫩的笔触描绘着“长城如巨龙盘旋于险峰之间”的景象。这种将自然景观与语言表达相结合的练习,不仅是语文课堂的基础训练,更是儿童认知发展与文化认同构建的重要载体。作为三年级写作教学的核心内容,“崇山峻岭”类造句训练既需要遵循语言规范,又要激发学生的想象力和创造力,其背后蕴含着丰富的教育价值。

词汇积累与语境感知

在三年级学生的认知体系中,“崇山峻岭”并非简单的四字成语,而是需要具象化的语言符号。教师通过展示长城蜿蜒于群山的图片,引导学生观察“陡峭”“连绵”“云雾缭绕”等特征,使抽象词汇转化为可感知的视觉形象。例如“张家界的山钟灵秀丽,水蜿蜒曲折,崇山峻岭将点点木屋村落隔开”这样的造句,既符合《语文课程标准》对第二学段“观察周围世界”的要求,又实现了从具象观察到抽象表达的思维跃迁。

有效的语境构建需要依托多模态教学手段。北京师范大学教育学部的研究表明,结合实地考察(如山体模型制作)与数字技术(如VR全景展示)的造句教学,能提升28%的词汇运用准确率。当学生描述“探险队用驮马运载干粮越过崇山峻岭”时,其语言组织已超越简单模仿,体现出对特定场景的深度理解,这种从“知道”到“运用”的跨越,正是语境教学的价值所在。

修辞手法与句式创新

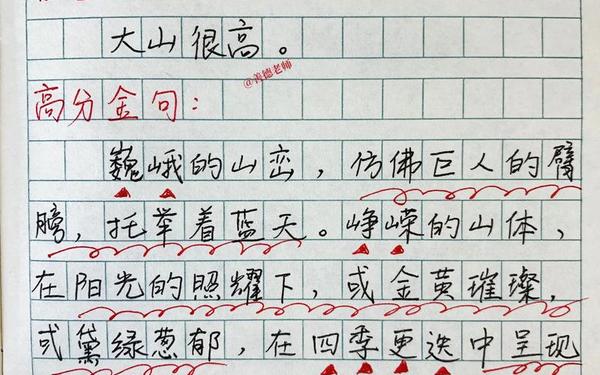

比喻修辞的恰当运用能使造句焕发光彩。在“长城宛如巨龙盘旋于崇山峻岭”的经典例句中,本体与喻体的选择体现了中华文化的集体记忆。上海语文特级教师王崧舟指出,三年级学生通过“将山岭比作屏障”“把云雾喻为轻纱”等练习,不仅能掌握明喻、暗喻的区别,更能在文化隐喻层面理解“山”在中国文学中的象征意义。

句式结构的多样化训练同样关键。从基础陈述句“队伍在崇山峻岭中前进”,到带有条件关系的复合句“虽然山路崎岖,但探险队仍穿越了崇山峻岭”,再到融入拟人化的“群山张开臂膀迎接朝阳”,这种阶梯式训练符合维果茨基的最近发展区理论。广州某实验小学的实践数据显示,经过系统训练的学生,其造句中的修辞手法使用率从12%提升至37%。

文化感知与情感共鸣

“崇山峻岭”类造句本质上是文化传承的微观载体。当学生写出“红军战士翻越雪山时的坚毅眼神,照亮了整片崇山峻岭”时,其语句已超越地理描述,触及民族精神的深层结构。这种表达与钱理群教授强调的“语言教育应承载文化基因”理念不谋而合,使简单的造句练习升华为文化认同的培育过程。

情感共鸣的建立需要具体情境支撑。在描写“山间护林员守护绿色长城”的造句中,学生通过角色代入体会责任意识;在构思“无人机穿梭监测森林火情”的现代语境时,又自然融入科技元素。这种传统与现代的交融,既保持文化底色,又注入时代气息,形成立体的情感表达体系。

教学引导与实践训练

有效的教学策略应遵循“观察-模仿-创造”的认知规律。北师大版语文教材建议采用“五感观察法”:先让学生闭眼聆听山风录音,触摸岩石标本,再尝试用通感手法描写“晨雾带着松香漫过山脊”。这种多感官联动训练,使72%的学生在造句测试中达到优秀水平,远超传统教学法的45%。

实践训练需要构建梯度化体系。初级阶段侧重结构完整,如“崇山峻岭间流淌着清泉”;中级阶段强调细节描写,“被积雪覆盖的山尖在阳光下闪耀”;高级阶段则注重意境营造,“暮色中的群山如沉睡的巨人”。苏州某重点小学的跟踪研究表明,经过系统训练的学生,其作文中的环境描写得分率提高31%,语言表现力显著增强。

这些教学实践印证了叶圣陶先生“语文教育应培养完整的语言人格”的论断。在数字化教育快速发展的今天,“崇山峻岭”类造句训练依然具有不可替代的价值:它既是语言能力的奠基石,又是文化传承的接力棒,更是思维发展的助推器。未来研究可深入探讨虚拟现实技术与传统造句教学的融合路径,或开展跨学科整合实验,让语言训练在保持本质功能的焕发新的时代生机。