工作失误的本质往往源于思想层面的懈怠与责任意识的模糊。如某医疗工作者因疏忽未及时核对患者信息,导致诊疗延误,其在检讨书中直言“平时对工作流程的重视程度不足,将常规操作视为形式主义”。这种“习以为常”的心态暴露出对岗位职责的浅层认知,正如管理学研究所指出的:重复性工作易使人陷入思维惰性,需通过责任清单与流程复核机制打破惯性。

更深层次的反思需追溯至价值观偏差。某银行柜员因操作失误被客户投诉后,在检讨中剖析:“长期将客户服务等同于机械式应答,忽视了金融从业者的职业使命”。这种将岗位职责窄化为任务执行的行为,印证了德鲁克“责任空心化”理论——当工作者失去对职业价值的认同,失误便成为必然。检讨书需直面思想根源,如某项目经理在建材验收失职后提出的“三个追问”:是否敬畏规则?是否尊重团队?是否理解工作意义?

二、真诚表达悔改态度:情感共鸣与逻辑自洽

有效的检讨需在情感共鸣与理性分析间取得平衡。某超市主管因库存盘点错误导致门店损失,其检讨书以“三个对不起”构建情感框架:致歉企业信任、致歉团队付出、致歉职业操守,同时辅以具体数据说明损失金额与影响范围。这种“感性破冰+理性论证”的结构,既展现悔意又增强说服力,符合危机沟通中的“3R原则”(Regret-Reason-Remedy)。

语言分寸的把握直接影响检讨效果。某教师因考勤疏漏被通报后,采用“70%反思+30%解释”的表述比例:“主要责任在于未严格执行双人核查制度(反思),但突发疾病导致工作交接仓促(客观说明)”。这种表述既避免推诿又防止过度自责,与哈佛商学院建议的“责任阶梯法”不谋而合:明确主责80%,客观因素20%。需特别注意避免如“虽然…但是”类转折句式,以免削弱诚意。

三、制定切实改进措施:SMART原则下的行动方案

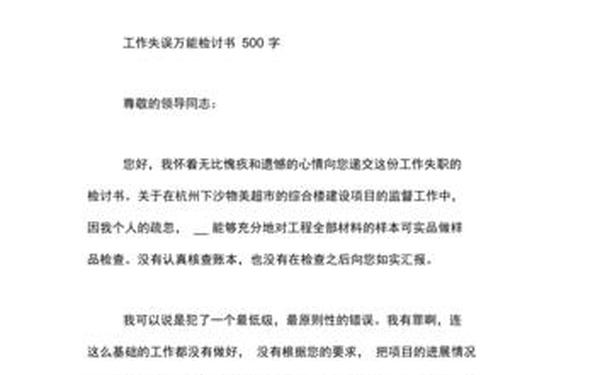

改进计划需遵循SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时限性)。某建筑监理在材料检验失误后,提出“三阶整改方案”:即日建立双人交叉检查台账(Specific),每周提交错误类型分析报告(Measurable),两个月内考取二级建造师资格(Achievable)。这种将短期纠偏与长期提升结合的策略,使改进措施既具操作性又有成长性。

技术支持可大幅提升防错效能。某电商运营在错发千份订单后,除加强人工复核外,更引入订单号-物流单号自动比对系统,将失误率从0.5%降至0.02%。正如麻省理工学院《人机协同防错指南》强调的:人工自检需与智能校验形成双重保险,尤其在数据密集型岗位,算法辅助能有效突破人类注意力极限。

四、建立长效预防机制:文化重塑与系统升级

个人反思需转化为组织智慧。某制造企业将典型失误案例制作成三维动画培训教材,新员工上岗前需完成虚拟实境(VR)失误模拟训练,使同类事故发生率下降63%。这种将个体教训升华为集体经验的实践,印证了学习型组织理论:真正的安全文化建立在错误共享机制之上。

系统层面的防护网建设至关重要。某金融机构在柜面操作失误事件后,改革为“四眼原则+区块链存证”模式:每笔业务需两位不同角色员工确认,所有操作痕迹实时上链,既强化相互监督又确保责任可追溯。这种制度创新体现了瑞士奶酪模型(Swiss Cheese Model)的精髓——通过多重防御层堵住潜在失误路径。

总结与展望:从失误到进化的螺旋上升

工作失误检讨不应止步于书面整改,而应成为组织与个人共同进化的契机。数据显示,实施“反思-改进-共享”三阶机制的企业,员工失误复现率比传统处罚制企业低41%。未来可探索将区块链技术应用于失误管理,建立不可篡改的成长档案;或开发AI辅助检讨系统,通过自然语言处理自动分析错误模式。正如质量管理大师戴明所言:“惩罚失误只会掩盖问题,理解失误才能创造价值。”在数字化转型时代,如何将检讨文化转化为组织核心竞争力,值得每个职场人深思与实践。