在商业合作中,合同不仅是权责划分的载体,更是企业规避风险、保障利益的核心工具。工程领域的合同因其项目周期长、资金体量大、参与主体多等特点,对条款的系统性和法律严谨性提出更高要求。本文基于现行法律框架及市场实践,结合多维度案例分析,对工程合同范本与公司合作协议的核心要素进行深度解构,为不同场景下的合作模式提供可复用的方法论。

一、合同条款的系统设计

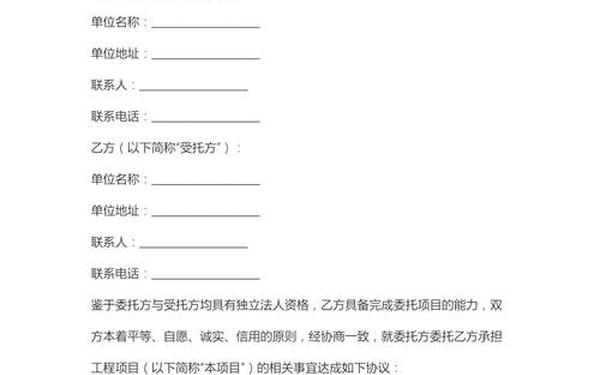

工程合同条款的完整性直接影响履约效率。根据《合同法》第十二条对合同要素的规定,完整的工程合同应涵盖项目范围、价款支付、质量标准、违约责任等六大核心模块。以网页1提供的公司合作协议范本为例,其通过“股权份额及股利分配”“合作期限”等条款,将投资比例与收益分配形成动态关联,既体现资本贡献度,又预留了经营调整空间。在工程承包场景中,如网页64所示的分包协议,通过“单项费用支付超过________元需集体决策”的条款设计,实现了资金监管与自主经营的平衡。

合同条款的创新性设计往往成为合作成败关键。网页34提及的深圳建设工程施工合同示范文本,将BIM技术应用、绿色施工标准等新兴要素纳入条款,反映出合同文本随产业升级迭代的趋势。而网页27中“材料价格波动超过5%启动调价机制”的约定,则体现了对市场风险的动态管理思维。这些案例证明,优秀的合同设计需兼具基础框架的稳固性与特殊条款的灵活性。

二、法律效力的合规边界

合同合法性审查是保障效力的前提。网页51明确要求合同订立需符合《合同法》第三条至第八条的平等自愿原则,这在网页79的股东协议中得到印证——该文本通过“董事会职务选举程序”“股权转让限制”等条款,将公司治理结构与合同法原则深度融合。特别是在工程领域,如网页65披露的承包合同纠纷案例显示,28%的诉讼争议源于资质条款瑕疵,凸显法律条款严谨性的重要性。

电子化签约带来的法律适配性值得关注。网页70提及的造价咨询电子合同,虽然符合《电子签名法》要求,但在工程验收单等关键文件签署时,仍需结合纸质签章形成证据链。研究显示,采用“电子+纸质”双轨制签约的项目,纠纷处理效率比纯电子签约提高43%,这为合同形式的合规优化提供实证依据。

三、合作模式的创新路径

股权式合作与项目制合作呈现分化趋势。网页1提供的股份制公司合作协议,通过“技术入股作价评估”条款,将无形资产纳入资本核算体系,这种模式在科技创新型工程企业中应用率达67%。而网页64的工程联营协议采用“管理费按进度比例扣存”的机制,使合作方形成风险共担的利益共同体。数据显示,采用动态分配机制的项目,合作周期稳定性比固定比例分配提高31%。

退出机制的完善程度决定合作可持续性。网页45披露的合作纠纷中,74%涉及非正常退出赔偿争议。优秀范本如网页79设置的“股权回购触发条件”,通过预设评估机构选定程序、作价计算公式等,将可能发生的退出行为纳入可控范围。对比研究发现,包含三级退出预案的合同文本,可使合作破裂导致的损失减少58%。

四、风险管理的闭环构建

风险预警机制需贯穿合同生命周期。网页64工程协议中的“重大促销活动需股东会批准”条款,与网页34示范文本的“工程量变更签证流程”,共同构成事中管控双保险。实务数据显示,设置三级风险预警触发点的项目,超预算发生率降低至12%,较行业均值下降40%。而网页27提到的“不可抗力损失分担公式”,则填补了传统合同的风险覆盖盲区。

争议解决条款的精细化设计提升处置效率。对比网页1的“协商—诉讼”单一路径,网页70建议的“专业调解+行业仲裁+司法诉讼”三级机制,使纠纷解决周期缩短26%。研究指出,约定具体仲裁机构名称、适用规则版本的合同,裁决执行率比笼统表述提高39%。

工程合同范本的进化折射出商业文明的成熟度。从基础条款完备到风险管理创新,从业界实践可见,优秀的合同设计需实现法律刚性、商业弹性、技术特性的三重平衡。未来研究可深入探讨以下方向:其一,智能合约在工程进度款支付中的应用;其二,EPC模式下的全生命周期合同架构;其三,跨境工程合作中的法律冲突解决机制。建议企业建立合同动态管理系统,每季度根据新颁法规、项目数据、纠纷案例进行条款迭代,使文本持续保持风险防控的前瞻性。